William S. Burrougs et les écrivains de la beat generation remis au goût du jour dans un premier roman qui date de… 2010 (enfin ! traduit en français). Un roman unique, loin de beaucoup de ce qui est publié aujourd’hui. À ne pas lire pour l’histoire, mais pour la beauté de chaque phrase et la frénésie de l’ensemble. Et, surtout, à lire de toute URGENCE !

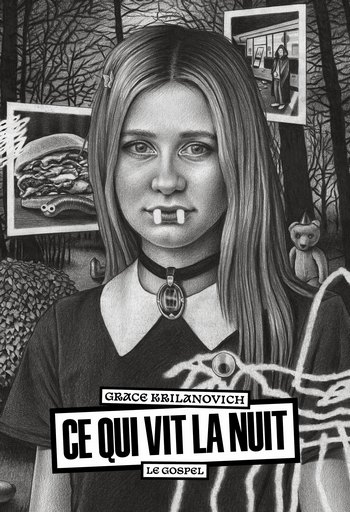

Tout a été dit, ou presque, sur The Orange Eats Creeps, le titre original de Ce qui vit la nuit et qui est paru en 2010, au moins en langue anglaise parce que ce roman (??), encensé par la critique lors de sa sortie, n’avait jamais été traduit en français. Expliquer pourquoi personne n’a voulu franchir relèverait de la spéculation. Peut-être que le risque était (est) trop élevé, l’avenir le dira ! Il faut dire que Ce qui vit la nuit ne ressemble à pas grand-chose de ce qui a été publié récemment dans notre beau pays – et quand on dit « récemment », cela ne veut pas dire quelques semaines ou quelques mois. De fait, The Orange Eats Creeps ne ressemblait à pas grand-chose de ce qui était publié aux USA en 2010 non plus. Que quelqu’un de moins de 35 ans ait pu écrire de cette façon, pour un premier roman, laisse sans voix. Ou plutôt, donne envie de se réjouir sans limite de ce que l’être humain peut faire. Tant qu’il y aura de telles ressources en nous, l’espèce méritera de survivre – on peut juste regretter qu’il n’y en n’ait pas plus !

Que dire donc de Ce qui vit la nuit ? L’histoire ? Il n’y en a n’a pas beaucoup. On parle d’une ado qui cherche sa sœur, on parle de vampires, qui se droguent, prennent du sirop pour la toux, hantent les centres commerciaux et les fast-foods, qui zonent dans des sous-sols fumeux où elles et ils écoutent des concerts punks, qui baisent, qui sont victimes de violence (les hommes en prennent pour leur grade), qui prennent le train… des « Ados Hobos Accros Vampires ». On ne sait pas si ce sont véritablement des vampires (et si c’est un roman gothique) ou si le vampirisme n’est qu’une métaphore pour décrire des comportements complètement dérangés. Ce qui vit la nuit est tout ça, mais sans qu’une histoire ne réussisse vraiment à s’imposer. C’est une chronique dérangée d’une jeunesse larguée, consommatrice de drogues, dont le terrain de jeu sont les Safeways (des supermarchés américains), qui font face à la violence du monde et s’en débrouillent à leur manière. C’est peut-être la raison pour laquelle on évoque David Lynch à propos de ce roman, pour la déstructuration de l’histoire.

Que dire donc de Ce qui vit la nuit ? L’histoire ? Il n’y en a n’a pas beaucoup. On parle d’une ado qui cherche sa sœur, on parle de vampires, qui se droguent, prennent du sirop pour la toux, hantent les centres commerciaux et les fast-foods, qui zonent dans des sous-sols fumeux où elles et ils écoutent des concerts punks, qui baisent, qui sont victimes de violence (les hommes en prennent pour leur grade), qui prennent le train… des « Ados Hobos Accros Vampires ». On ne sait pas si ce sont véritablement des vampires (et si c’est un roman gothique) ou si le vampirisme n’est qu’une métaphore pour décrire des comportements complètement dérangés. Ce qui vit la nuit est tout ça, mais sans qu’une histoire ne réussisse vraiment à s’imposer. C’est une chronique dérangée d’une jeunesse larguée, consommatrice de drogues, dont le terrain de jeu sont les Safeways (des supermarchés américains), qui font face à la violence du monde et s’en débrouillent à leur manière. C’est peut-être la raison pour laquelle on évoque David Lynch à propos de ce roman, pour la déstructuration de l’histoire.

A propos de ce roman, on cite aussi Céline, William S. Burroughs, William Blake. On pourrait rajouter Jack Kerouac ou Alan Ginsberg. Ce qui vit la nuit a l’énergie ravageuse d’un roman de Céline, la noirceur des poèmes de William Blake, la puissance et l’immédiateté de La Route de Kerouac. Ce qui vit la nuit hurle et déborde comme un poème de Ginsberg. Et surtout, Ce qui vit la nuit est écrit d’une façon qui renvoie immédiatement à The Soft Machine et The Naked Lunch. Que de la bonne littérature, donc ! Mais, une littérature exigeante. Ce qui vit la nuit, on l’aura compris, n’est pas forcément un texte pour tout le monde. Pas que ce serait réservé à une élite, mais il faut faire un certain effort (d’attention, de concentration) pour rentrer dans la prose de Grace Krilanovich, pour ne pas en sortir, mais aussi pour rester dans le bon rythme du roman. Rester dans le rythme : pour apprécier Ce qui vit la nuit, il faut profiter de chaque phrase, la lire avec calme, se laisser pénétrer par ce qu’elle charrie, sa poésie, son imaginaire, ses délires, son humour. Chaque phrase est un univers – un chroniqueur a même parlé de Proust, pas parce que Grace Krilanovic écrit comme Marcel Proust, mais à cause de la densité de son écriture, et cela a du sens. En même temps, et à la différence de Proust, le rythme du roman, la frénésie dans laquelle nous emmène la narratrice, avec Seth, Josh et Knowles est telle que l’on se prend à lire de plus en plus vite, pour les suivre. C’est à ce moment-là que l’on risque de perdre pied, perdre son lien avec le roman. On y revient, parce qu’on aime la littérature et, parce qu’on aime la littérature, on va jusqu’au bout, on revient quelques pages avant, on lit et on relit sans jamais que le plaisir ne soit diminué !

![]()

Alain Marciano