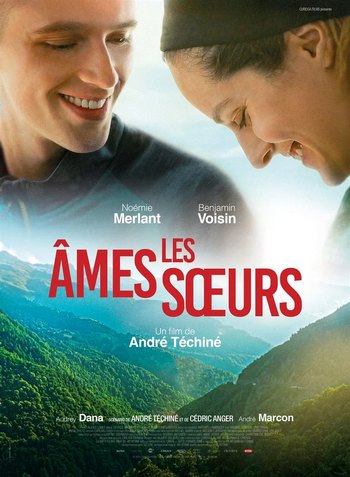

Dans Les âmes sœurs, André Téchiné s’attaque à la question de l’inceste consenti entre frère et sœur. Un sujet clivant et délicat, que le cinéaste n’arrive pas à tenir, s’éparpillant dans les développements secondaires jamais vraiment exploités.

André Téchiné a toujours apprécié les sujets romanesques, dans lesquels les individus se retrouvent confrontés aux marges (de la loi, de la morale, du genre, des codes) : la singularité du comportement est déjà un sujet, et la résistance, le basculement ou l’évolution des protagonistes conduiront à un développement qui peut prendre la forme d’une passionnante étude de cas.

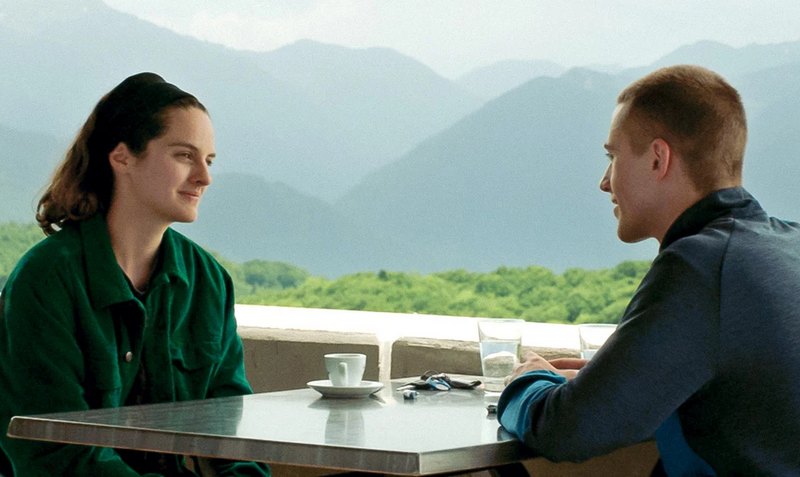

Dans Les âmes sœurs, l’auteur et l’un de ses fidèles scénaristes (Cédric Anger) s’attaquent donc à la question de l’inceste consenti entre frère et sœur, en l’enfermant dans la deuxième contrainte de la très pratique amnésie : après un traumatisme, le frère ne se souvient plus, et la sœur qui s’occupe de lui se garde bien de le lui dire, en constatant, impuissante, le retour de sentiments qui visiblement, relèvent de l’inéluctable.

Le sujet, clivant et délicat, se dérobe ainsi dans un dispositif favorisant le refoulement et les voies de traverse : la guérison physique du frère et le dévouement de la sœur permettent de rediriger un temps la nature de leur relation, et d’imaginer la possibilité d’un réel nouveau départ. On s’interroge néanmoins assez vite sur la pertinence de certains développements – notamment dans ce personnage de propriétaire à qui l’on va permettre d’assumer ses propres singularités, dans une symbolique bien surlignée, ou de virées en forêt, ou encore d’activités mystérieuses dans une grotte qui ne seront finalement même pas exploitées.

La pédagogie des soignants, dans la première partie, avait du sens : il s’agissait de faire verbaliser par le patient la nature des soins, pour qu’il prenne part à sa guérison. Le problème, c’est que Téchiné juge nécessaire de poursuivre le dispositif sur la suite du récit. Chaque personnage y va de son explication (sur le cerveau, la mémoire, le silence, la reconstruction, le trauma), comme si le retour de la mémoire devait forcément passer par un compte-rendu littéraire et maladroit de ce que fut le passé. La question du sentiment refoulé finit par rendre les moments supposément émouvants d’une grande artificialité, comme ce motif éculé de l’individu sous la pluie devant l’hôpital, puis torse nu sous la neige, de cette rage passant par la vitesse à moto, ou de ces conflits intérieurs restitués par la marche énergique de la sœur suivie caméra à l’épaule.

Cette facticité de l’écriture est renforcée par un montage assez saugrenu, qui ne semble jamais laisser aux séquences le temps de s’épanouir, les coupant de manière presque hasardeuse, pour un assemblage qui désactive toute la possible alchimie générale. On finit, et ce n’est pas un compliment, par penser au cinéma de François Ozon, qui souffre souvent des mêmes travers, croyant tenir dans un sujet (l’euthanasie, l’amour gay dans les années 80) la matière suffisante à tout son récit.

Lors d’une séquence, la sœur et un ancien soldat marchent dans un musée de la Préhistoire, sur lequel on s’attarde, en arrière-plan de dialogues indigents. L’interlocuteur finit par demander à la jeune fille si elle vient souvent là. Non, répond-elle, c’est pour les touristes, et ils ne sont pas nombreux. Saugrenu aveu de gratuité et d’inefficacité, qui résume à peu près tout le film.

Sergent Pepper

![]()