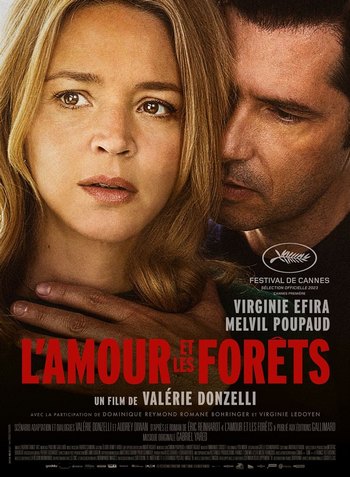

L’Amour et les forêts de Valérie Donzelli raconte l’emprise toxique d’un mari sur son épouse dans un véritable thriller, raconté du point de vue de la femme. Une adaptation réussie du roman Éric Reinhardt présentée à Cannes hors-compétition.

C’est une triste loi : un film qui vous montre une rencontre suivie de la construction d’un couple dans son premier quart d’heure a très peu de chance de vous raconter une belle histoire d’amour. Pour son nouveau film, Valérie Donzelli adapte Éric Reinhardt, en suivant la descente aux enfers d’une épouse sous emprise, et la possession toujours croissante de son mari. On retrouve, dans la première demi-heure, quelques traces de cinéma généralement plus solaire et à la ligne claire de la réalisatrice : une fantaisie dans le rôle des sœurs jumelles assumé par Virigine Efira, une escapade en chanson qui convoque le cinéma de Jacques Demy et une idéalisation de la fusion des amants qui se met au diapason de l’aveuglement des premiers temps d’une passion amoureuse.

Mais l’idylle n’a pas vocation à durer, en témoigne le dispositif narratif qui pose l’héroïne devant une interlocutrice dont la réelle fonction ne nous sera dévoilée que tardivement. Le récit est rétrospectif, par la transition d’une voix off froide et méthodique qui tente d’accompagner la dissection d’une trajectoire qui va basculer vers le cauchemar.

Mais l’idylle n’a pas vocation à durer, en témoigne le dispositif narratif qui pose l’héroïne devant une interlocutrice dont la réelle fonction ne nous sera dévoilée que tardivement. Le récit est rétrospectif, par la transition d’une voix off froide et méthodique qui tente d’accompagner la dissection d’une trajectoire qui va basculer vers le cauchemar.

Les récits évoquant la toxicité masculine sont désormais nombreux (le roman original date de 2014), et il ne s’agira pas ici d’en offrir une modulation : les étapes sont connues, les suivantes redoutées, et toutes franchies. Le film dérive alors vers un véritable thriller rivé au point de vue de l’épouse, où l’invasion du mari (Melvil Poupaud, à l’interprétation variable) est plurielle, par le son du téléphone, les pas dans la maison où l’irruption dans un cadre devenu carcéral. Cette rythmique suffocante renvoie bien entendu à Jusqu’à la garde, à la différence près que le personnage du mari est ici davantage adepte des violences psychologiques, s’ingéniant à offrir des conclusions comme « Tu dois vraiment pas m’aimer beaucoup pour m’avoir laissé devenir ce monstre ».

« On va laisser la morale de côté pour s’intéresser aux faits et à la loi », ponctue l’interlocutrice : une tentative de s’extraire d’un témoignage forcément subjectif, et qui porte toutes les scories de la manipulation opérée sur le long cours. La volonté d’échapper à l’aliénation avait certes ménagé une parenthèse enchantée (toute apparition de Bertrand Belin en est une de toute façon), et la dernière partie fait surgir modestement quelques figures pouvant briser le carcan de solitude : une collègue, des élèves, une compagne de chambrée dotée de la force qu’il va falloir faire sienne.

Valérie Donzelli parvient donc, dans une simplicité éprouvante, à développer toute l’empathie nécessaire pour sa protagoniste. Le recours à quelques flashbacks semble plus discutable, surtout sur un film à la durée aussi resserrée, et le propos n’est jamais aussi fort que lorsque le film s’acharne à écouter celle qui n’avait plus la parole. Ainsi de ce très beau plan final où le cadrage ménage les voies d’une émancipation, dans la place encore pesante réservée au hors champ et la direction prise par un visage bien résolu à se tourner vers un avenir plus serein.

![]()

Sergent Pepper