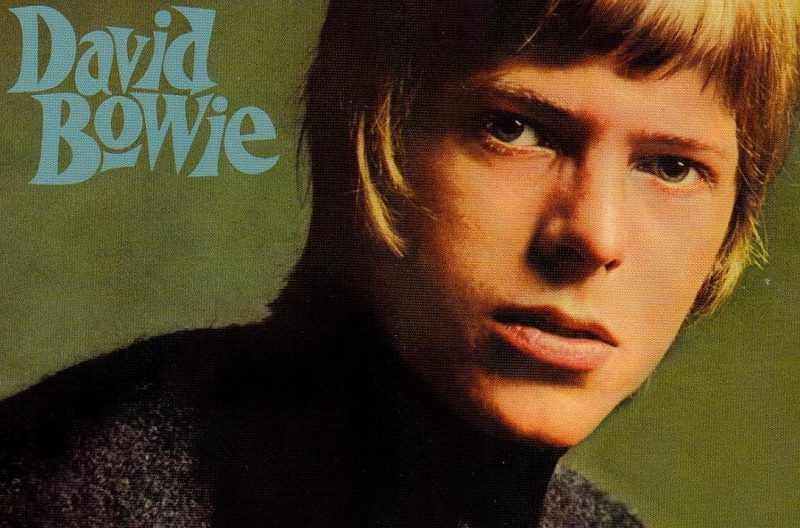

Premier chapitre de notre rétrospective Bowie : l’aventure discographique de David Robert Jones commence réellement en 1967, année faste s’il en fut (The Doors, The Velvet Underground and Nico, Sergent Pepper’s, The Piper at the Gates of Dawn…). Malheureusement, ce premier album éponyme est généralement considéré comme un ratage complet. Est-ce justifié ?

David Bowie, premier album éponyme datant de 1967, est un disque que, comme de très nombreux fans de Ziggy, Aladdin, The Thin White Duke, etc., j’avais largement méprisé quand je l’avais découvert au milieu des années 70 : pas rock du tout, avec son orchestration très « variétés internationales », à la limite du ridicule avec ses petites histoires tellement anglaises de freaks désaxés, frustrés, souvent marginaux (a posteriori, il y a du Tim Burton dans cette galerie bizarroïde, mais un Tim Burton rose pastel plutôt que noir d’encre…), mais aussi ses chroniques pas si éloignées de celles de Ray Davies sur la vie quotidienne de l’Anglais ordinaire. David Bowie nous semblait, en résumé, un disque parfaitement « anecdotique » quand on l’écoutait dans la perspective de la révolution que Bowie allait mener à lui seul quelques courtes années plus tard. Les plus hostiles à l’album le trouvèrent (et le trouvent toujours) empesé, baroque, ridicule, on l’a dit… Mais ces critiques viennent avant tout de gens hostiles à la nature profondément empesée, baroque et ridicule même de la culture anglaise. De gens qui portent le même jugement aujourd’hui sur le travail de Neil Hannon et sa Divine Comedy…

En 1967, quand sort son premier album, ça fait des années que David Jones galère, testant différentes formules, papillonnant d’une forme musicale à une autre : folk, music-hall, rock psychédélique, pop mélodique, et même rhythm’n’blues. Sans succès. Il a même été engagé dans une troupe de mimes, où il apprend les rudiments d’une attitude scénique qui lui serviront plus tard. Signé par Decca, il a enfin sa chance d’enregistrer un album, son premier, après plusieurs singles et EP qui n’auront laissé aucune trace dans l’histoire du Rock Anglais. David Bowie, produit et joué par une bande d’illustres anonymes, de musiciens oubliés par la postérité, s’avèrera un échec, aussi bien critique que commercial.

En 1967, quand sort son premier album, ça fait des années que David Jones galère, testant différentes formules, papillonnant d’une forme musicale à une autre : folk, music-hall, rock psychédélique, pop mélodique, et même rhythm’n’blues. Sans succès. Il a même été engagé dans une troupe de mimes, où il apprend les rudiments d’une attitude scénique qui lui serviront plus tard. Signé par Decca, il a enfin sa chance d’enregistrer un album, son premier, après plusieurs singles et EP qui n’auront laissé aucune trace dans l’histoire du Rock Anglais. David Bowie, produit et joué par une bande d’illustres anonymes, de musiciens oubliés par la postérité, s’avèrera un échec, aussi bien critique que commercial.

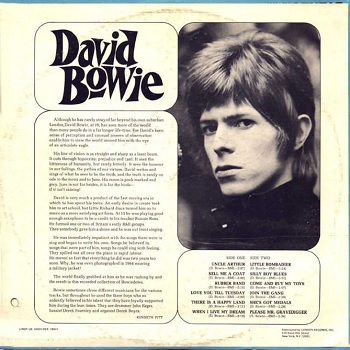

Le tracklisting (original) en était le suivant :

- Face 1 : Uncle Arthur / Sell Me a Coat / Rubber Band / Love You till Tuesday / There Is a Happy Land / We Are Hungry Men / When I Live My Dream

- Face 2 : Little Bombardier / Silly Boy Blue / Come and Buy My Toys / Join the Gang / She’s Got Medals / Maid of Bond Street / Please Mr. Gravedigger

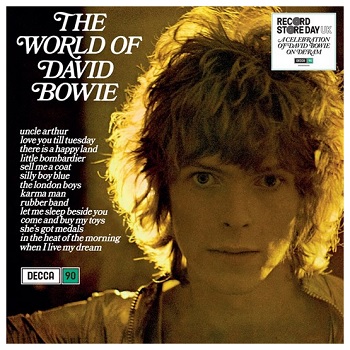

… ce qui signifie que, à la différence des versions « augmentées » qui apparurent dès les premiers succès commerciaux de Bowie, comme The World of David Bowie (1970) ou Images 1966-1967 (1973), n’y figurent pas plusieurs chansons beaucoup plus convaincantes, comme In the Heat of the Morning (repris sur scène par les Last Shadow Puppets) ou le formidable The London Boys (la face B d’un single), qui offre les premiers véritables insights sur le potentiel de Bowie.

Ce fut à l’occasion de la magnifique réédition (« Deluxe Edition ») de 2010, que je réalisai qu’il était possible, sans se désavouer pour autant, de réévaluer positivement ce travail de jeunesse de l’un des musiciens les plus importants de l’histoire du Rock. Car, surprise, surprise, une fois la barrière « sonore » levée par une remasterisation bien conduite, qui ajoutait une élégance tangible à l’orchestration toujours aussi légère (cette légèreté devenant désormais une qualité !), on se surprenait à redécouvrir des mélodies bien troussées. On réalisait aussi combien le travail vocal de Bowie est déjà inventif : il n’a certes pas encore trouvé sa « voix » (et il faudra attendre The Man Who Sold the World, pour ça…), mais joue sur les accents (même si l’accent londonien / cockney est celui qui caractérise le mieux la voix de cet « early-Bowie »), les intonations, les expressions de ses personnages. Ces jeux transforment nombre de chansons en une mini-pièces de théâtre, d’autant que les textes sont pittoresques, parfois amusants, s’éloignant des sempiternels « I Love You » de la pop music, sans tomber pour autant dans la prétention auteuriste (Bowie, passionné par Dylan, ne se pense pas capable encore de suivre les traces du barde américain).

Oui, et ce que tout fan de Bowie qui serait passé à côté de David Bowie aura à cœur de vérifier, il y a ici une petite poignée de morceaux qui, interprétés avec plus d’ambition ou de rigueur, avec de meilleurs musiciens et un meilleur producteur, ne feraient pas honte au milieu de Hunky Dory (les passerelles sont en fait nombreuses entre les deux albums…) : Uncle Arthur et son entrain parodique, Love You Till Tuesday et sa mélodie impeccable le transformant en un joli moment de variétés légères, When I live My Dream et son lyrisme débordant de pathos, Silly Boy Blue emphatique (peut-être le meilleur titre du disque), voire Maid of Bond Street, sorte de version féminine de London Boys.

Oui, et ce que tout fan de Bowie qui serait passé à côté de David Bowie aura à cœur de vérifier, il y a ici une petite poignée de morceaux qui, interprétés avec plus d’ambition ou de rigueur, avec de meilleurs musiciens et un meilleur producteur, ne feraient pas honte au milieu de Hunky Dory (les passerelles sont en fait nombreuses entre les deux albums…) : Uncle Arthur et son entrain parodique, Love You Till Tuesday et sa mélodie impeccable le transformant en un joli moment de variétés légères, When I live My Dream et son lyrisme débordant de pathos, Silly Boy Blue emphatique (peut-être le meilleur titre du disque), voire Maid of Bond Street, sorte de version féminine de London Boys.

Le disque est malheureusement défiguré par quelques véritables erreurs, qui correspondent aux moments où Bowie cède le plus franchement à son goût pour l’expressionisme, et pour un théâtre baroque, voire caricatural : We Are Hungry Men, Join The Gang ou Please Mr Gravedigger sont difficilement défendables, au-delà de leur caractère de curiosités anecdotiques (ah ! ces éternuements sur Gravedigger !).

Il est vrai aussi que sur ce disque précieux et alambiqué, s’entendent les influences tordues de Syd Barrett – sans la distorsion des drogues et de la maladie mentale – comme du music-hall et de la variété anglaise pré-rock, mais également d’un Jacques Brel, référence officiellement reconnue (comme sur l’emphatique et théâtral Rubber Band) : pour cela, David Bowie ne sera sans doute jamais pour tous les goûts… Pourtant, et ce n’est pas un mince paradoxe, il déborde aujourd’hui d’une sorte de magie un peu précieuse, mais lumineuse, qui aura peu d’équivalent dans la discographie ultérieure de Bowie.

Il est vrai aussi que sur ce disque précieux et alambiqué, s’entendent les influences tordues de Syd Barrett – sans la distorsion des drogues et de la maladie mentale – comme du music-hall et de la variété anglaise pré-rock, mais également d’un Jacques Brel, référence officiellement reconnue (comme sur l’emphatique et théâtral Rubber Band) : pour cela, David Bowie ne sera sans doute jamais pour tous les goûts… Pourtant, et ce n’est pas un mince paradoxe, il déborde aujourd’hui d’une sorte de magie un peu précieuse, mais lumineuse, qui aura peu d’équivalent dans la discographie ultérieure de Bowie.

Et si ça s’appelait l’innocence ?

![]()

Eric Debarnot