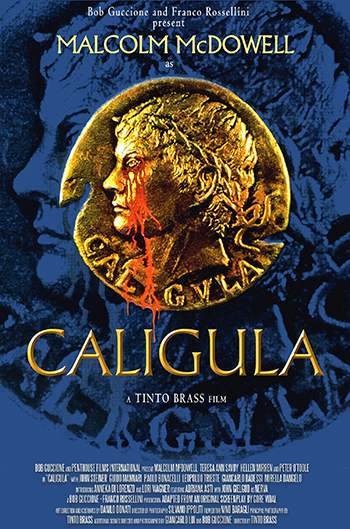

Nanar de luxe, inclassable et scandaleux, à ranger quelque part entre Les diables, Salò et Satyricon, Caligula a droit aujourd’hui à une version restaurée entièrement réalisée à partir de rushes non utilisés à l’époque. Une œuvre à nulle autre pareille permettant, plus de quarante ans après, de se replonger avec délice dans les arcanes de la folie et des abîmes de stupre et de volupté. Le film était présenté à Cannes Classics.

Évoquer la genèse, le tournage puis la sortie de Caligula mériterait à eux seuls un livre comme, par exemple, celui de Richard Crouse sur Les diables, et dont Caligula a tant en commun dans sa démesure esthétique, sa violence et son érotisme exacerbés. Éventuellement un film, pourquoi pas, ou alors une série, à l’instar de l’excellente The offer qui revient sur les événements, les déboires et les réussites derrière Le parrain. À l’origine du projet, il y a ce sacré Bob Guccione, fondateur du magazine Penthouse aux allures de maquereau avec chaînes en or qui brillent, dont l’ambition est de concevoir un film pornographique et historique à grand spectacle et à gros budget. Il mit ainsi tous les atouts (pensait-il) de son côté afin de satisfaire son irrépressible désir d’accoucher d’une œuvre colossale, jamais vue et avec du cul, beaucoup de cul. Et dont il serait, bien entendu, LE créateur tout-puissant.

On confia le scénario à Gore Vidal, auteur et scénariste reconnu à Hollywood (Ben-Hur et Soudain l’été dernier, c’est lui), tandis que la mise en scène revint à Tinto Brass, alors auréolé du succès de Salon Kitty, long métrage sulfureux surfant sur la vague de la nazisploitation où vinrent se perdre Helmut Berger et Ingrid Thulin. Et puis visuellement, il fallait que ça en impose : on recruta donc Danilo Donati, décorateur réputé, entre autres, chez Pasolini et Fellini (il travailla sur son Satyricon, sorte d’ancêtre de Caligula), pour imaginer et concevoir la scénographie grandiose et proprement hallucinante du film (on n’est pas prêt d’oublier la gigantesque machine à couper les têtes).

Quant au casting, c’est la crème de la crème du cinéma britannique que l’on ira chercher, et même littéralement débaucher (un mot qui convient très bien à Caligula) : Malcolm McDowell (qui avoue aujourd’hui, et malgré son interprétation exceptionnelle dans les sandales et tuniques légères du despote incestueux, que Caligula est le film qu’il aurait aimé ne pas avoir fait), Helen Mirren (qui décrira Caligula comme « an irresistible mix of art and genitals », ce qui vaudra également, des années plus tard, pour Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant dans lequel Mirren trouvera l’un de ses plus beaux rôles), Peter O’Toole (en roue libre) et enfin Sir John Gielgud dans de trop brèves apparitions. À noter également la participation de Paolo Bonacelli, connu pour son rôle du Duc dans le Salò de Pasolini.

De fait, avec un tel alignement des planètes, tout semblait parfait. Tout semblait aller de soi. Tout était là pour n’engendrer forcément qu’un chef-d’œuvre, ce que Caligula est, à sa façon, et reconnu comme tel aujourd’hui malgré sa réputation de nanar luxueux et obscène qui lui colle à la peau. Sauf que non. Sauf que mille fois non. Non parce que rien ne va se passer comme prévu. Brass et McDowell n’aiment pas le scénario de Vidal (qui fut gentiment écarté de la production du film, et aura ces mots tendres envers celui-ci : « Easily one of the worst films ever made ») et décident de le réécrire à leur sauce. Et Guccione, loin de se contenter de l’érotisme soft de Brass, tourne dans son dos des scènes de sexe explicites avec plusieurs playmates et modèles de Penthouse.

Le tournage s’avère être un foutoir monumental (production chaotique, retards, mésententes, manque d’argent, acteurs non payés, post-production interminable…) et, au bout de presque un an de travail, Brass se voit retirer le final cut par Guccione, bien décidé à imposer SA vision du film. Chamailleries. Procès. Conciliabules. Il existera donc deux versions « officielles » de Caligula : celle de 1h40, édulcorée en partie de ses scènes les plus trash (décapitations, éviscérations, supplices, viols, nudité), et celle de 2h30 voulue par Guccione incluant, à ces scènes réintégrées au montage, les nombreuses séquences pornographiques qu’il tourna en secret (dont celles ajoutées à la scène de triolisme entre Caligula, sa sœur et son épouse, et à la fameuse orgie sur la galère, LE climax du film).

La version de Guccione, la plus mythique, est une sorte de machin expérimental inclassable fusionnant comme il peut texte théâtral, dépravation totale et ambiance surréaliste (il faut vraiment souligner le travail dantesque de Donati, d’ailleurs superbement mis en lumière par Silvano Ippoliti). C’est en 2019 que l’auteur et historien Thomas Negovan a accès aux archives du film, imaginant alors, puis concrétisera, une version réalisée uniquement à partir des plus de 90 heures de rushes non utilisés à l’époque, offrant ainsi un nouveau regard sur le film avec des scènes et un montage inédits. Une nouvelle approche dans cette volonté de se débarrasser de l’encombrant héritage pornographique du film (qui, au demeurant, a contribué à sa notoriété) pour faire la part belle aux acteurs et aux dialogues.

Exit donc les nombreuses scènes X de Guccione. Adieu fellations, cunnilingus, éjaculations, coïts lesbiens et en tous genres, tripes à l’air et verge coupée. Cet ultimate cut de 3 heures aux images et au son entièrement restaurés est, certes, moins bordélique et moins outré que les versions de Brass et de Guccione (qui cherchaient d’abord à en mettre plein les yeux et plein le slip), mais toujours aussi monstrueux dans sa relecture d’un Empire romain en pleine dégénérescence. Negovan redonne une vraie dimension tragique au destin du jeune Caligula (était-ce celle présente dans le script original de Vidal, et mise de côté au profit d’une narration plus décousue et plus simpliste ?), consumé par l’amour pour sa sœur et l’aliénation que provoque l’exercice (et les excès) du pouvoir (avec son lot habituel de manigances, de trahisons et de meurtres).

Ce sont désormais trois versions totalement différentes de Caligula qui coexistent, qui à la fois s’affrontent et se répondent, chacune avec ses partisans et ses défenseurs. Et si cet ultimate cut, qu’il faudrait plutôt appeler new vision, a un côté un peu lisse, perdant assurément de ce quelque chose, fascinant et impudique, propre à la version de Guccione (ce que l’on pourra regretter, gros cochon ou pas), il reste un extraordinaire objet cinéphilique et cinématographique. Une œuvre à nulle autre pareille permettant, plus de quarante ans après, de se replonger avec délice dans les arcanes de la folie, dans des abîmes sans fin de volupté et de stupre.

![]()

Michaël Pigé