Le second disque éponyme de Bowie, publié en 1969, est plus connu sous le titre de Space Oddity, d’après la chanson qui fut le premier succès commercial de David Jones, qui le considérait comme son premier véritable album. Mais là encore, ni le public, ni les critiques de l’époque ne lui prêtèrent beaucoup d’attention…

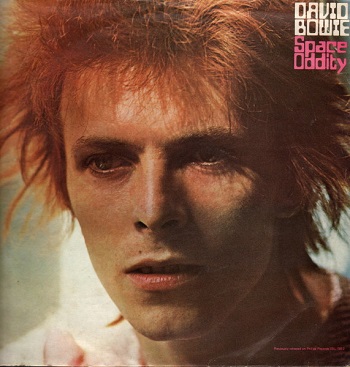

Nous n’avons découvert Space Oddity, le second album de David Bowie, que lorsqu’il fut réédité sous ce titre après le succès de Ziggy Stardust en 1972, dans une pochette agrémentée de (très belles) photos de Ziggy par Mainman, la toute puissante maison de production de Bowie qui avait alors le contrôle total sur toutes les images de l’artiste. Et la perception que nous en avions eu alors, un peu déstabilisés par l’écart entre ce folk psyché, parfois à la limite du rock progressif et le rock pre-punk / glam de Ziggy Stardust, s’avère, avec le recul, loin de la réalité de ce disque, qui d’après son auteur lui-même est LE premier véritable album de Bowie…

Car en 1969, ce dernier vient de réaliser son tout premier coup d’éclat, en publiant la chanson Space Oddity, premier succès commercial de sa carrière : une chanson qui figure toujours en bonne place parmi les œuvres de son auteur ayant durablement impacté la culture populaire. Une chanson audacieuse par son hétérogénéité formelle assouplie par la beauté de sa mélodie principale, qu’on dit inspirée par le 2001 l’odyssée de l’espace de Kubrick, mais qui symbolise surtout une époque où se heurtaient l’enthousiasme des débuts de l’exploration spatiale et les derniers sursauts de la culture contestataire hippie : Bowie, s’affirmant pour le dernière fois disciple de Syd Barrett, y créait son premier avatar, le Major Tom, astronaute perdu dans l’espace sans espoir de retour, mais sans doute aussi junkie égaré dans un rêve brumeux qui peut évoquer directement l’état mental du génie du Pink Floyd.

Car en 1969, ce dernier vient de réaliser son tout premier coup d’éclat, en publiant la chanson Space Oddity, premier succès commercial de sa carrière : une chanson qui figure toujours en bonne place parmi les œuvres de son auteur ayant durablement impacté la culture populaire. Une chanson audacieuse par son hétérogénéité formelle assouplie par la beauté de sa mélodie principale, qu’on dit inspirée par le 2001 l’odyssée de l’espace de Kubrick, mais qui symbolise surtout une époque où se heurtaient l’enthousiasme des débuts de l’exploration spatiale et les derniers sursauts de la culture contestataire hippie : Bowie, s’affirmant pour le dernière fois disciple de Syd Barrett, y créait son premier avatar, le Major Tom, astronaute perdu dans l’espace sans espoir de retour, mais sans doute aussi junkie égaré dans un rêve brumeux qui peut évoquer directement l’état mental du génie du Pink Floyd.

Grâce à ce succès, Bowie peut rentrer en studio et enregistrer un album complet, qui sera produit par Tony Visconti, qui deviendra l’un des collaborateurs les plus importants de Bowie, avec l’aide de l’ingénieur du son Gus Dudgeon. Il témoigne de l’évolution de l’artiste dans les deux années qui viennent de s’écouler. Cette fois, c’est du côté de Bob Dylan (pour le texte verbeux et provocateur, rempli d’un bric-à-brac symbolique du rageur et étonnant Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, composé en hommage à son frère qui vient de décéder…) et de Donovan (pour la plupart des autres titres de l’album) que Bowie est allé chercher l’inspiration. Car en 1969, Bowie est tout sauf un précurseur, il est plutôt un habile copieur, un « faker » même, qui, tel un caméléon, se glisse dans la musique inventée par les autres. Ayant (temporairement) abandonné la pop, Bowie n’aura composé aucun nouveau titre réellement accrocheur, même si j’avoue que la mélodie et le texte « social » de God Knows I’m Good m’ont toujours paru, personnellement, intéressants : le public, impatient de trouver une suite à Space Oddity, réservera un accueil froid à ce second album éponyme (choisi comme tel dans un souci de remettre les pendules à zéro, même si, aux USA, il s’intitulera Man of Words / Man of Music) qui sortira en novembre 1969. A un moment de l’histoire où nombre de chefs d’œuvres notables encombrent les rayons des disquaires (Abbey Road, Let It Bleed, Led Zeppelin, In the Court of the Crimson King…) et les ondes des radios, il n’y aura pas grand monde pour noter la singularité vocale de ce blond hippie bouclé, peut-être trop mignon pour se distinguer au milieu des stars / monstres de l’époque.

A posteriori, David Bowie est loin d’être un mauvais album, il frôle seulement d’un peu trop près la banalité : Letter to Hermione et An Occasional Dream sont des ballades folk aux textes « sensibles » qui ne sont sauvées que par la grâce du chant d’un Bowie qui maîtrise déjà remarquablement sa voix. Plus grave sans doute, il souffre d’une sorte d’hétérogénéité inconfortable, qui empêche l’auditeur de se sentir bien dans un album qui se veut pourtant bienveillant. Il bénéficie cependant d’un quota d’étrangetés apportées par ses dérapages quasi progressifs : le long délire SCI FI / uchronique de Cygnet Committee avec son histoire de guru messianique aux tendances totalitaires, mémorable grâce à une superbe montée en intensité ; le conte heroïco-fantastique-bouddhiste de Wild Eyed Boy from Free Cloud, porté par un orchestre symphonique qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. A noter que le seul morceau un peu « Rock » du disque, Janine, est assez banal, et ne pourra finalement pas sortir en single pour aider les ventes de l’album.

A posteriori, David Bowie est loin d’être un mauvais album, il frôle seulement d’un peu trop près la banalité : Letter to Hermione et An Occasional Dream sont des ballades folk aux textes « sensibles » qui ne sont sauvées que par la grâce du chant d’un Bowie qui maîtrise déjà remarquablement sa voix. Plus grave sans doute, il souffre d’une sorte d’hétérogénéité inconfortable, qui empêche l’auditeur de se sentir bien dans un album qui se veut pourtant bienveillant. Il bénéficie cependant d’un quota d’étrangetés apportées par ses dérapages quasi progressifs : le long délire SCI FI / uchronique de Cygnet Committee avec son histoire de guru messianique aux tendances totalitaires, mémorable grâce à une superbe montée en intensité ; le conte heroïco-fantastique-bouddhiste de Wild Eyed Boy from Free Cloud, porté par un orchestre symphonique qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. A noter que le seul morceau un peu « Rock » du disque, Janine, est assez banal, et ne pourra finalement pas sortir en single pour aider les ventes de l’album.

S’il y avait finalement une chanson à retenir sur David Bowie, ce pourrait être sa conclusion, étonnante et admettons le, envoûtante, en particulier grâce à son final répétitif, en forme de crescendo lyrique : Memory of a free festival, chronique allumée (qui semble écrite et chantée sous les effets de substances hallucinogènes, mais aussi avec une ingénuité touchante) d’un festival d’Art à l’organisation duquel Bowie avait participé, en pleine conclusion de l’été des fleurs… Avec des soucoupes volantes qui arrivent à la fin, si, si !

Un nouvel échec, donc, pour un artiste aussi ambitieux que Bowie, c’est dur à avaler, surtout parce que l’album était cette fois relativement ambitieux. Et avec le recul, Bowie ne sera pas tendre avec lui-même, se moquant de sa propre naïveté. Mais cet échec va lui faire comprendre qu’il doit trouver sa propre voie pour intéresser le grand public, et surtout pour sortir du lot. Il a déjà de nouvelles idées, il a composé de nouvelles chansons, mais c’est la rencontre avec un jeune et brillant guitariste de Hull, Mick Ronson, qui va s’avérer déterminante pour écrire le chapitre suivant de son histoire.

Un nouvel échec, donc, pour un artiste aussi ambitieux que Bowie, c’est dur à avaler, surtout parce que l’album était cette fois relativement ambitieux. Et avec le recul, Bowie ne sera pas tendre avec lui-même, se moquant de sa propre naïveté. Mais cet échec va lui faire comprendre qu’il doit trouver sa propre voie pour intéresser le grand public, et surtout pour sortir du lot. Il a déjà de nouvelles idées, il a composé de nouvelles chansons, mais c’est la rencontre avec un jeune et brillant guitariste de Hull, Mick Ronson, qui va s’avérer déterminante pour écrire le chapitre suivant de son histoire.

PS : A titre personnel, je dois admettre que l’adolescent que j’étais à l’époque aura vibré des soirées entières sur l’intensité de Cygnet Committee, dont je connaissais les paroles par cœur, et qui était certainement alors l’une de mes chansons préférées… Une chanson qui aura été l’un des vecteurs décisifs de ma passion pour Bowie.

![]()

Eric Debarnot