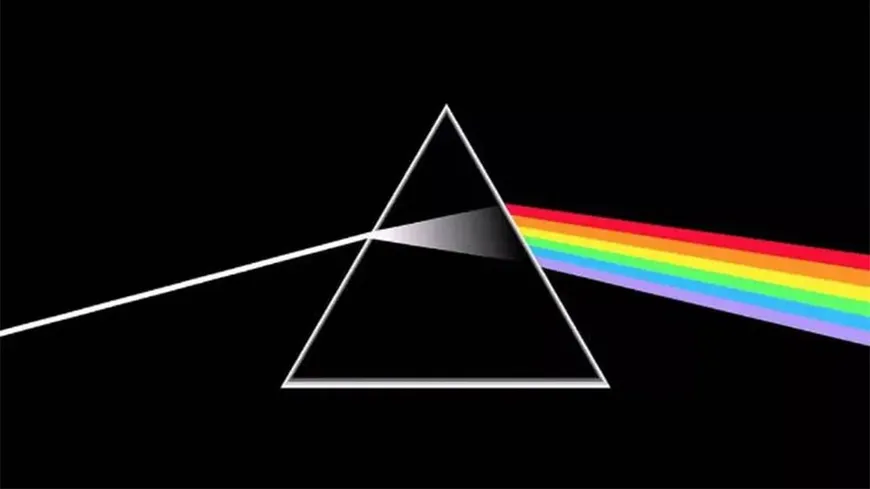

Attention ! On entre ici en territoire sacré. En 1973, les Pink Floyd vont sortir leur huitième album et révolutionner l’industrie du disque par la même occasion. Record de vente, record de présence dans le Billboard, technologie novatrice… Album concept sombre et sans concessions aux thématiques philosophiques, morales et politique, engagées, DSOTM n’oublie pas de venir transporter musicalement son auditeur dans un tourbillon Rock d’une amplitude encore inégalée. Dark Side of the Moon vient d’avoir 50 ans…et n’a toujours pas pris une ride.

Meddle vient de sortir et on ne va pas se mentir ce n’est pas le succès escompté.

En effet l’album n’atteint que la troisième place des charts Anglais – AHM avait alors trusté la première place un an auparavant – et ne parvient pas à intéresser le marché Américain faute de publicité de la part de la maison de disques. Il faut donc repartir sur les routes et faire vivre cet album dont les critiques – certaines critiques – sans être mauvaises n’ont pas su saisir l’importance de cet Echoes dans le devenir musical du Floyd.

Le groupe enchaîne désormais les tournées aux États-Unis et aux quatre coins de la vieille Europe, popularisant ce Meddle injustement snobé, avec notamment les reprises live d’Echoes qui vont faire des concerts des Pink Floyd de véritables happenings hypnotiques, des voyages musicaux inédits. Ce sont des tournées longues, interminables que s’infligent les Floyd. Des tournées où ils affinent leurs morceaux, cherchant sans cesse le meilleur moyen d’offrir au public – et au morceau – la plénitude de leur art.

Durant ces longs mois à errer sur les routes, à enchaîner les concerts et les chambres d’hôtel, les Pink Floyd vont casser la routine et s’accorder une première pause en s’envolant pour le sud de l’Italie: Direction Pompéi !

Les Floyd vont investir les ruines de la cité antique de Campanie pour les besoins d’un projet télévisuel Européen.

C’est dans l’enceinte de l’amphithéâtre de Pompéi, ou ce « spectacula » (lieu de spectacles) comme avaient gravé les commanditaires des lieux sur cette pierre volcanique, que les Pink Floyd vont enchaîner trois titres sous le soleil de plomb Napolitain et sous le regard intrigué du mythique Vésuve (le reste sera enregistré dans un studio Parisien avec la diffusion d’images de vestiges Pompéien derrière le groupe). C’est dans cet amphithéâtre gigantesque planté au milieu de cette cité fantomatique, au milieu de ces pierres encore brûlantes et de ces corps figés dans la cendre volcanique que les Anglais vont interpréter Echoes, A saucerful of Secrets et One of these Days perdus dans l’espace et le temps.

Un concert étrange (on leur a proposé de jouer en playback, le groupe refusera) où les seuls spectateurs assistant à ce moment de grâce seront ces pierres millénaires brûlées par le soleil et les milliers d’âmes emprisonnées dans ce cercueil de pierre virevoltant au dessus du « spectacula ». Un instant suspendu où les Floyd sans re-recording, sans overdubs, juste l’instrument, vont communier avec les anciens Dieux, ces Dieux antiques si passionnés de jolis musiques, faisant trembler une seconde fois la cité Italienne endormie.

Quatre musiciens à cheveux longs offrant un concert aux âmes piégées dans ce sarcophage de pierre. Des hymnes Païens jetés au ciel comme des offrandes de vin et de fruits par des troubadours hirsutes et en pleine communion avec les lieux. David Gilmour beau comme un Dieu Grec, pieds et torse nus, maltraite sa Black Strat et lui arrache des sons que le Dieu Volcan est seul à comprendre, Roger psalmodie des prières d’un autre temps et tyrannise son gong comme un gladiateur frapperait son bouclier pour exorciser sa peur. Richard Wright barbu comme un philosophe ancien vient plaquer des nappes synthétiques, modernes et amplifiées sur cet ancien monde fasciné, tandis que Nick Mason règle en métronome (malgré deux pertes de baguettes sur One of these days et Echoes) tous ces fils d’Euterpe, offrant ainsi aux Dieux de l’Olympe une métrique parfaite (on peut se rendre compte de la technique parfaite d’un Mason souvent mésestimé).

Sitôt réalisée cette rencontre improbable entre les siècles, cette « sorte d’anti-Woodstock » (dixit Adrian Maben le réalisateur du film) où les hippies enfumés sont remplacés par les fantômes du passé, le groupe repart en tournée.

C’est d’ailleurs là, dans cette belle routine du musicien qui les mène aux quatre coins du monde et dans ces briefings d’après-concerts que les Floyd se décident à mettre en route ce qui sera leur huitième album, conscients qu’ils sont de jouer les mêmes morceaux depuis presque un an. Le groupe commence alors les répétitions au Broadhurst Gardens de Londres jetant pêle-mêle idées, riffs et concepts dans une sorte de brain storming musical qui permettrai de définir une ligne claire, un schéma précis sur lequel travailler. C’est également à partir de travaux ultérieurs, de chutes de chansons inutilisées (Money tirée d’improvisations studio de la fin des années 1960 ou encore le début de Breathe qui vient du travail de Waters avec Ron Geesin sur l’album Music from the Body) ou bien d’idées de chansons avortées ( Le piano d’Us and Them écrite par Richard Wright pour le film Zabriskie Point d’Antonioni) qu’ils vont s’appuyer pour élaborer ce nouvel album.

Waters va prendre en main tous les textes de l’album. Fini le temps des délires spatio-temporels psychédélique à souhait, des prières étranges psalmodiées dans une langue inventée et autres paroles absconses ressemblant plus au jeu du cadavre exquis qu’à un véritable texte. Roger veut faire parler les Floyd dorénavant, il veut donner du fond à la forme, recouvrir de chair littéraire son ossature musicale. Roger veut trouver son concept. On connaît le goût – et le talent – que les Floyd ont développés pour les concept albums, mais cette fois il faut aller au-delà, mêler les concepts, les accorder. Dépasser le Rock Symphonique d’Atom Heart Mother, les expérimentations bancales d’Ummagumma et même le sublime voyage sous-marin d’Echoes.

Donner des mots au concept, raconter une histoire et la sublimer musicalement, faire la synthèse parfaite entre la structure instrumentale et celle de l’écrit. Waters va alors se pencher sur la condition humaine et son aliénation (l’ombre pesante de Syd plane encore sur Roger et pèsera encore longtemps), sur « tout ce qui est capable de rendre les gens fous » dixit Roger. Si son vieil ami Syd a sombré dans la folie pourquoi pas lui. C’est tout un système selon lui qui est responsable de la chute de Barrett, il n’y a pas que le LSD. C’est la pression, les pressions de toutes sortes, pressions et oppression, pression sociale pour l’homme, l’enfant ou le vieillard, pression médiatique, celle du succès, de l’argent, de ce rythme effréné que nous inflige la société et que tout le monde ne peut pas suivre.

Waters met en branle ses thématiques, celle de l’éducation prétendument formatrice de l’âge adulte, celle de l’oppression opérée par tous les leviers de la société. Roger comme il le dira lui-même y voit d’abord une « manifestation d’empathie » envers l’humanité, une vision extérieure et détachée, un simple constat pour l’instant; bien avant que le nouveau leader des Floyd ne se laisse gagner par la paranoïa et cette pression qu’il redoutait tant. Vie, folie, argent, vieillesse, peur, mort, les Pink Floyd tiennent leur concept, et ils vont pour la première fois le décliner sur un album entier.

Le matériel musical est là, en gestation et Roger s’occupe des paroles.

C’est une ébauche qu’ils vont travailler durant presque un an sur la tournée de 1972. Avec les quelques lives pirate qui ont récemment été édités (le RainbowTheatre de Londres, l’Auditorium theatre de chicago ou aux Arènes de Poitiers par exemple) on se rend compte de la précision des Floyd sur la vision qu’ils avaient de l’album. La structure du disque, ses enchaînements et jusqu’à l’ordre des chansons sont déjà – malgré de légères différences – bien là.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce disque que l’on pourrait tout à fait prendre pour un album de rat de studio, d’alchimistes de la table de mixage (même si ce sera le cas au moment de l’enregistrement) vient chercher ses racines profondes sur scène. Des heures, des mois de concerts à peaufiner ces esquisses encore grossières, à affiner le trait, à gommer les imperfections pour produire le plus beau et le plus fidèle dessin possible. Créer le plus abouti des dessins préparatoires pour enfin pouvoir passer à la peinture, à ce pur travail de studio qui va donner la couleur, les reflets et le grain à l’oeuvre.

Le travail sur l’album sera mis en stand by à la fin du mois de Fevrier 1972 pour la réalisation d’une commande.

C’est encore le cinéma qui va faire les yeux doux aux Anglais. Barbet Schroeder, une nouvelle fois, après More le réalisateur Franco-Suisse fait appel au groupe pour illustrer son nouveau film: La Vallée. Direction la région Parisienne et le château d’Hérouville plus précisément.

Les Pink Floyd vont coller à l’errance d’une femme de diplomate qui va suivre un groupe d’aventuriers à la recherche d’une vallée inexplorée. Les sessions d’enregistrements vont durer à peine deux semaines et se feront bien loin d’Abbey Road où le groupe a ses habitudes.

Des sessions expéditives, une production moins léchée qu’à l’habitude, des esprits qui sont sûrement déjà ailleurs (l’immense travail de mixage de leur futur disque qui s’appelle encore Eclipse est encore a réaliser), le travail loin d’être mauvais n’est pas à la hauteur de leur précédent (Meddle) et de la production du groupe depuis quelques temps. Il s’apparente plus à une respiration, à un interlude salvateur, presque reposant, entre ces concerts quasi expérimentaux où ils développent sur scène l’ébauche de leur future oeuvre et cette réflexion intense autour d’un concept total englobant texte et musique.

On reste avec Obscured by Clouds sur une jolie Pop, simple, rafraîchissante, aux morceaux plus courts, baignée d’influences Blues et Folk dont la guitare de Gilmour omniprésente au fil de l’écoute vient peindre aux couleurs, tantôt vives (saturation, compression étouffante ou wah-wah débridée), tantôt pastels (Pedal Steel, Slide aérien ou partie acoustique) cette belle récréation musicale qu’est la B-O de ce film avant d’aller affronter la tentaculaire production de ce qui deviendra Dark Side of the Moon.

C’est après une série de concerts aux États-Unis à faire tourner ces morceaux inédits, tout juste sortis de l’oeuf; ces titres qui s’emboîtent de mieux en mieux, qui prennent de plus en plus de chair, ce travail qui s’accélère et qui va précipiter dans les meilleures conditions cet accouchement tant attendu qu’ils vont reprendre la direction d’Abbey Road, et affronter une production particulièrement épique.

En revenant aux studios 2 et 3 d’Abbey Road, ils vont y retrouver une vieille connaissance, une personne qui s’avèrera être un rouage essentiel dans la construction difficile de Dark Side of the Moon (Même si le groupe excepté Mason tentera de minimiser son travail – pourtant indéniablement novateur – sur la production de l’album). C’est le tout jeune Alan Parsons qui avait déjà participé en tant qu’assistant à l’enregistrement d‘ Atom Heart Mother qui va s’assoir sur l’épineux fauteuil d’ingé’son des Pink Floyd. Outre ses participations avec les Floyd, Parsons est également connu pour avoir participé à la production d’Abbey Road et de Let It Be des Beatles, mais le jeune homme – 24 ans à l’époque – va devoir redoubler d’effort, d’inventivité et de calme – face à un Waters intransigeant et tout-puissant – pour amener le disque au sommet, à l’avant-garde de ingénierie sonore de l’époque.

Des efforts, de la créativité certes, mais aussi un matériel à la pointe de l’innovation technologique. Abbey Road avait à cette époque ce que peu de studios possédaient: Un enregistreur seize pistes. Malgré ce matériel innovant, cette technologie « dernier cri », Parsons relate qu’il fallait « souvent combiner les installations complètes d’un studio avec celles d’un autre studio pour réaliser ce que nous avions en tête. ». Multipistes (16 puis 28 pistes), boucles sonores et système quadriphonique, Parsons va pousser la production de l’album dans des sphères encore inexplorées. Le début de Time par exemple et sa cascade de sonneries de réveil, d’horloges et de cloches est enregistrée par le technicien lui-même pour un test audio quadriphonique (l’ancêtre du Dolby digital et autre DTS) et restera sur l’album pour le plus grand plaisir des testeurs de chaîne hi-fi.

On a parlé de « sorcellerie » pour la production de cet album, il va sans dire que les nombreuses expérimentations des Floyd, leur acquis sur scène et en studio ajouté au génie de Parsons rapproche la perfection intrinsèque de l’album, la pureté du plaisir d’écoute, de l’expérience alchimique réussie.

c’est une naissance, un coeur qui bat qui vient ouvrir l’album (Speak To Me). Un magma étrange et dérangeant de sons, de bruits sans aucuns rapports entre eux. Un chaos sonore rythmé par le battement d’un coeur synthétique, un agrégat sans queue ni tête, un collage d’échos qui vont venir s’assembler au fil de l’écoute et donner sinon l’histoire d’une vie, du moins celle de l’album. Après ce big bang sonore surréaliste et agressif s’enchaînent sans coupure, naturellement, comme l’on passe de la conception à la naissance, le deuxième titre. La naissance justement, cette arrivée brutale dans un monde qui le sera encore plus, cette première respiration douloureuse et point de départ du plus grand voyage de l’être humain sera le thème de la très douce Breathe (In The Air). Waters dans un texte ironique évoque les conseils d’un ancien au nouveau-né, lui expliquant les bienfaits du travail régulier et libérateur sur l’être humain pour en détourner le sens (Run, rabbit, run / Dig that hole, forget the sun / When, at last, the work is done / Don’t sit down, it’s time to dig another one) lui enjoignant finalement de prendre le meilleur de ce que la vie lui offre, de créer son meilleur en oubliant ses craintes, suivre le cours de la vie comme elle vient et avancer, toujours avancer. Gilmour vient colorer ces jolis conseils avec une Pedal steel en lévitation et l’ajout d’une UniVibe qui vient rajouter du miel sur les sublimes arpèges de la chanson. Un moment de douceur, un relent d’optimisme – qui ne va pas durer – après cet accouchement difficile, il fallait lui parler au creux de l’oreille et le rassurer à ce bébé, c’est ce que fait magnifiquement Gilmour (en superposant sa voix sur deux pistes différentes).

Accroché à ce moment de douceur, à cette naissance heureuse, c’est la fuite en avant, le rythme effréné de la vie qui nous emporte dans un délire synthétique traumatisant (encore ce synthétiseur VCS3) où un hélicoptère fou semble passer au dessus de nous pour s’écraser quelques minutes plus tard sur la falaise au loin, parabole cynique et hallucinée du temps qui passe, d’une vie qui s’écoule à la vitesse d’un hélicoptère en plein vol. On The Run devient alors le pendant paranoïaque et désespéré, le revers terrifiant de la douce Breathe. Mais ce n’est qu’un rêve (pour l’instant !). Les réveils sonnent, les cloches sonnaillent dans un vacarme assourdissant, il faut se lever. Il faut y aller, le temps est précieux, ne le gaspille pas.

Waters continue sa complainte sur le temps, celui qui passe, celui qui n’est plus et qui a avalé tes rêves, tes joies et tes peines. Waters passe de l’espoir d’un Breathe et sa foi en la pureté du nouveau-né pour réussir son propre accomplissement – un brin cynique tout de même ! – avec cette philosophie optimiste du Carpe Diem, au constat sans appel de ce putain de temps qui passe et qui bouffe tout sur son passage (« And you run, and you run, to catch up with the sun, but it’s sinking »). Waters va opposer deux philosophies, deux façons de voir la vie et le monde. Opposer le Carpe Diem au Memento Mori, l’optimiste et le pessimiste, l’album va se construire sur cette dualité – avec l’aliénation mentale en filigrane – entre le Profite ! et le Prends garde !. Mais l’antagonisme supposé de ces deux philosophie n’est qu’un leurre. Souviens-toi que tu vas mourir ! (Memento mori) et il faut profiter de chaque instant en prenant la vie comme elle vient (Carpe diem), ces deux philosophies pourtant différentes ne sont pas contradictoires et viennent sous-tendre le propos de la première face de DSOTM. Time pièce maîtresse de cette face A vient s’ouvrir sur ce chaos carillonnant suivie d’une introduction énigmatique où les rototoms étranges de Mason et le synthé léger de Wright s’effacent et laissent un David Gilmour s’érailler la voix, cette voix si douce, si sereine déchire le voile Pop et se laisse pousser les couilles. Mason lâche ses rototoms et retrouve ses fûts tandis qu’au son des splendides choeurs de Doris Troy, Scaley Duncan, Liza Strike et Barry St. John (et du travail de Parsons qui va donner cette tonalité vibrante aux voix grâce à un convertisseur tonal) Gilmour va nous gratifier de son premier solo « mythique » mêlant ses stridences électriques à sa sensibilité technique jusqu’à l’apothéose de la reprise où l’homme s’écorche la voix nappant de testostérone Rock ce splendide joyau Pop.

C’est comme un bloc, un bloc de vitalité qui passerait de la naissance à la vie, et jusqu’à la mort, c’est cette continuité entre les chansons, ce lien insolite fait de rires, de voix enregistrées, de bruits divers, de battements de coeur oppressants qui vient donner la chair aux réflexions existentielles de Waters.

C’est la mort accrochée comme un parasite à ce Time, ce magnifique spectacle dans le ciel qui t’attend. Clare Torry vient improviser une performance vocale extraordinaire autour de la mort (sic) – selon les consignes du groupe – alternant hurlements et chuchotements, souffrance et apaisement, peur et libération dans un jam halluciné contenu par un Wright impérial démarrant d’un piano nu tout en retenu et montant aux cieux avec Clare au son d’un orgue Hammond quasi religieux pour fêter ensemble ce Great Gig in The Sky.

C’est le bruit du pognon qui ouvre la face B, le bruit du capitalisme débridé qui vient s’inscrire en boucle sonore comme le rythme du Dieu Argent tout-puissant (Money). Cette rythmique Blues et ses mesures « asymétriques » vont coller à la diabolique caisse enregistreuse pour donner l’un des plus grands hits du Floyd et le premier vrai succès du groupe. Titre archiconnu, rabâché par des années d’illustrations télévisuelles ou publicitaires en tout genres mais lorsque l’on s’y penche à nouveau, la flamme est toujours là, bien présente. La satire de Waters qui comme un clin d’oeil cynique du destin sera le titre qui fera du groupe des stars du Rock et des multi-millionnaires continue de fasciner par sa structure métrique complexe, par sa rivalité fascinante entre le saxo magistral de Dick Parry et le solo impeccable, déjà gravé dans le marbre, du maître de la Stratocaster. Un échange tendu, en équilibre sur un fil de fer chauffé à blanc, des solis brûlants plein d’écorchures qui viennent symboliser cet argent qui brûle les doigts et les vies.

Avec Us and Them et sa construction en crescendo, c’est toute l’émotion du texte de Waters qui prend son envol, cette imagerie militaire (son père étant mort durant la seconde guerre mondiale) va hanter de plus en plus Roger et va devenir un moteur – malsain ? -pour lui et un enfer pour les autres. Cette imagerie militaire de la confrontation illustre ces montées musicales presque « Classique » qui culmineront avec – une fois de plus – un solo splendide, fragile et agressif du saxophone de Dick Parry.

Roger Waters viendra chanter et terminer le disque avec deux compositions à lui. Avec Brain Damage, Waters vient plonger tête la première dans cette peur, qu’il a faite sienne, cette peur qui ne le quitte plus et qu’il veut exorciser coûte que coûte. Cette peur et cette défaite, cette défaite de voir partir Syd dans son éternité de folie et de n’avoir pu le sortir du trou dans sa tête dans lequel il était tombé. Waters monologue avec lui-même pour ne pas dialoguer avec Syd. Syd Barrett ce « lunatic on the grass », les yeux perdus dans l’herbe qui deviendra « The lunatic is in my head » rongeant doucement la santé mentale de son vieil ami. Roger, entre pudeur et indécence, crache son angoisse et ses regrets dans un final en apothéose où les instruments, les choeurs Soul et une production d’une amplitude incroyable accompagnent ce crescendo splendide terminant Eclipse dans une apogée orgasmique, un final cathartique entre le chant religieux et la supplique poignante.

Waters pleure son repenti et fait la promesse à l’étoile filante Syd de le revoir quelque part sur cette face si sombre de la lune (« I’ll see you on the dark side of the moon« ). Et puis ce coeur, ce coeur qui bat, ce battement qui vient clore l’album comme il l’avait ouvert, cette vie sans cesse recommencée qui vient terminer ce bloc de noirceur par cet espoir, cette vérité immuable qui fait de la vie le plus beau et le plus grand des mystères.

Avec la sortie de Dark Side of the Moon, les Pink Floyd vont immédiatement changer de catégorie. Le petit groupe de l’underground londonien qui devait suivre la trajectoire folle de leur leader historique Syd Barrett et s’envoler vers les étoiles pour ne plus jamais redescendre, s’est accroché tant bien que mal à son rêve. Space Rock, expérimentations diverses, tatônnements stylistiques ou encore Rock symphonique, tout ça pour arriver, comme un miracle, à la fin de Meddle, à la construction du puzzle sous-marin Echoes et trouver une voie dans ce Rock en perpétuelle mutation.

Roger Waters grand architecte de la structure riche et complexe d‘Echoes, prend pleinement les rennes « intellectuelles » du groupe et vient exposer crûment ses peurs et ses obsessions pour créer du concept. DSOTM album pessimiste d’un noir d’encre, album techniquement novateur où les chansons semblent ne jamais commencer, ni se finir, rythmées par des bribes de phrases inquiétantes et des rires fantomatiques emportant l’auditeur dans le tourbillon des fêlures watersiennes, album aux thématiques difficiles où se croisent dans un ballet funeste: vie, mort et folie. C’est ce disque aux thèmes sans concessions, à la technique déroutante et à ce Rock dont les Floyd vont venir en modeler pour des décennies la substantifique moelle qui va devenir l’un des albums les plus vendus au monde (45 millions et 15 années d’affilée au Billboard) et l’un des plus respectés.

The Dark Side of the Moon vient de fêter ses 50 ans….et 50 ans après, 50 ans après que les bougies aient été soufflées, les invités continuent à se resservir du gâteau.

Renaud ZBN

Pour l’anecdote, comme on le voit dans le Pink Floyd à Pompéi, director’s cut : ‘est parce que le réalisateur leur a cassé les pieds à de trop nombreuses reprises que Pink Floyd accepte de faire ce film.

C’est ce manque de préparation qui fait que tout le monde a débarqué là-bas pour tourner pendant plusieurs jours avant de se rendre compte que sur place, il n’y a pas l’électricité !

C’est ce manque de préparation qui fait qu’ils n’ont finalement tourné que deux jours de live (de mémoire) et que le reste a été re-tourné en studio pour compléter !

Il y a d’ailleurs depuis le constat qu’une partie des pellicules tournée à Pompéi ont été perdues !

Merci pour ces précisions cher Isisdore.