Le troisième album de Daniel Blumberg est son plus audacieux, mais aussi son plus honnête. Il nous donne des nouvelles intimes de sa lutte contre la maladie et son propre corps. Et c’est impressionnant.

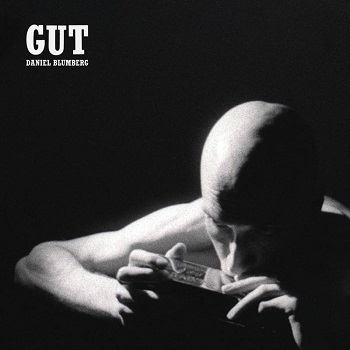

Daniel Blumberg est un drôle de zigoto. D’ailleurs, drôle n’est pas le meilleur terme pour le qualifier, il aurait plutôt tendance à être effrayant : le genre de mec qu’on a pas envie de croiser dans une rue sombre, au cœur d’une nuit sans lune. Il y a quelque chose du vampire chez lui, et pas le vampire cool pour ces demoiselles de Twilight, non plutôt le Nosferatu surnaturel de Murnau. Que la pochette saisissante de son nouvel album, Gut, évoque forcément.

Mais rembobinons pour tous ceux qui n’auraient pas suivi l’histoire jusqu’à ce jour. Daniel, on l’a connu jeune et fringuant chez Yuck, puis Cajun Dance Party, comme chanteur élégant, intense, fervent (c’était les mots qu’on employait à l’époque pour le qualifier, il y quinze ans de cela). Puis il nous est revenu en solo en 2018 avec un album majeur, Minus : majeur x minus, vous avez saisi la plaisanterie ? ça n’avait rien pourtant d’une plaisanterie, car le principe était de retrancher des choses pour en dire plus, et ça fonctionnait. Et sur scène, Blumberg faisait déjà limite peur, tellement il était intense. En 2020, il revenait avec On & On, qui montrait que le concept qu’il avait développé, abstrait et bruitiste, traversé de dérapages accidentels ou planifiés, fonctionnait parfaitement. Après une musique de film en 2021, The World to Come, où il apparaissait d’ailleurs dans un petit rôle, Daniel nous revient donc avec ce Gut (« tripaille », si on veut), que Musicbrainz classe comme EP, parce qu’il fait 30 minutes et ne contient que 6 morceaux, alors qu’il s’agit bel et bien d’un album. Et quel album !!!

Mais rembobinons pour tous ceux qui n’auraient pas suivi l’histoire jusqu’à ce jour. Daniel, on l’a connu jeune et fringuant chez Yuck, puis Cajun Dance Party, comme chanteur élégant, intense, fervent (c’était les mots qu’on employait à l’époque pour le qualifier, il y quinze ans de cela). Puis il nous est revenu en solo en 2018 avec un album majeur, Minus : majeur x minus, vous avez saisi la plaisanterie ? ça n’avait rien pourtant d’une plaisanterie, car le principe était de retrancher des choses pour en dire plus, et ça fonctionnait. Et sur scène, Blumberg faisait déjà limite peur, tellement il était intense. En 2020, il revenait avec On & On, qui montrait que le concept qu’il avait développé, abstrait et bruitiste, traversé de dérapages accidentels ou planifiés, fonctionnait parfaitement. Après une musique de film en 2021, The World to Come, où il apparaissait d’ailleurs dans un petit rôle, Daniel nous revient donc avec ce Gut (« tripaille », si on veut), que Musicbrainz classe comme EP, parce qu’il fait 30 minutes et ne contient que 6 morceaux, alors qu’il s’agit bel et bien d’un album. Et quel album !!!

Car dans Gut, Blumberg pousse la démarche dans ses derniers retranchements : presque plus de mélodies (alors qu’il y en avait, même sous forme de fragments, de splendides dans ses deux premiers albums), presque plus d’instruments, presque plus de structure. Et un enregistrement qu’on nous dit avoir été réalisé quasiment en live, et en solo. Des basses qui sonnent comme des drones ou des sons engloutis dans un film maudit retrouvé dans les décombres d’une cathédrale incendiée. Sur lesquelles nait une voix nue, solitaire, qui psalmodie des phrases maintes fois répétées, qui survole les vibrations musicales et les percussions éparses pour chercher la lumière, la beauté, la vie : c’est BONE, une introduction fascinante (mais qui pourra en faire fuir certains).

Ce qu’on découvre au fur et à mesure de notre plongée en apnée dans l’abîme de Gut, c’est que cet album n’est pas qu’une nouvelle expérience, encore plus extrême, d’art conceptuel, mais que c’est aussi le chant de douleur d’un homme souffrant. Souffrant d’une rare maladie des intestins (d’où le titre), une maladie douloureuse, handicapante. Qui explique aussi la démarche artistique de Daniel Blumberg, luttant contre son propre corps en révolte (à moins que ça ne soit lui qui soit en révolte contre son corps qui lutte) : comment s’élever vers les cieux d’un art serein et conquérant quand la douleur nous cloue au sol, dans une réalité insupportable ? C’est pourtant ce qu’il parvient à faire dans Gut, son album le plus radical, à la fois le plus noir et le plus sublime.

CHEERUP nous fait mentir, en débutant sur un piano solitaire une mélodie superbe qui tourne vite en rond (« Nothing ever changes in this world »). HOLDBACK monte d’un cran, quasiment angélique avec un chant en falsetto sublime et des couches de voix qui offrent un lit moelleux où s’engloutir au moins un instant : mais derrière, crépitent ce que l’on imagine être des étincelles électriques, qui déréalisent, qui relativisent la légèreté apparente du morceau.

Avec BODY, on arrête de tourner autour du pot, si l’on ose dire : il s’agit de nommer l’adversaire. Et voici un morceau qui ne ressemble à rien de connu, construit sur des bruits d’organes, des gargouillements malsains, des (sortes de) gémissements sourds de souffrance, sur lequel Blumberg constate, comme effaré : « Doing my best with Body » (Je fais de mon mieux avec Corps). Car ce corps souffrant, comment ne pas le voir comme un ennemi, un AUTRE, qui nous cloue dans un enfer éternel ?

Et KNOCK va encore un pas plus loin : plus de musique du tout, juste le silence et la voix, rare, ténue. Jusqu’à ce que la basse réapparaisse, puis les cordes stridentes et le martellement de la batterie, qui montent, qui montent, vers un paroxysme impressionnant. Avant que GUT permette à l’album de se refermer de manière moins extrême, comme un retour vers le monde « normal », celui qui fonctionne, loin de la souffrance, loin de l’épuisement. « Daniel, keep on singing, even when your stomach is stinging ! » (Daniel, continue à chanter, même quand ton estomac te fait mal). Comment alors retenir notre émotion devant ce qui est tout sauf un exercice de style, un projet artistique intellectuel ? Mais qui est, au contraire, une tentative de survie de la part d’un homme englouti dans son propre corps…

![]()

Eric Debarnot