Premier album de la période « classique » de Bowie, The Man Who Sold The World est l’une de ses œuvres les plus singulières, en particulier parce qu’elle fut créée de manière collaborative avec Ronson et Visconti.

Ah, The Man Who Sold the World, voilà un album « compliqué », un album qui divise, dans la discographie de David Bowie ! Un album, qui lorsque nous l’avons découvert fin 1972, dans la foulée de Ziggy Stardust, réédité avec une superbe pochette en noir & blanc, où Ziggy levait très haut la jambe, nous a littéralement « laissés sur le cul » : ce « free / hard rock » façon Cream, avec la guitare de Mick Ronson qui n’a jamais ensuite été aussi impressionnante, ce phrasé provocateur de Bowie qui avait enfin l’intuition de ce qui serait « sa voix », cette sonorité incroyable, perdue depuis (nous avions déniché le vinyle RCA « Dynaflex » en import US, avec un son littéralement inouï…)… Un album que, certains jours, emportés par l’enthousiasme que génère toujours, soixante ans plus tard (!), un morceau aussi monstrueux que l’épique et déviant The Width of a Circle, on a toujours envie de classer dans le Top 3 de Bowie.

C’est aussi un album qui, lorsqu’on le réécoute « à froid », laisse apparaître un certain nombre de failles : quelques titres plus faibles, ou du moins qui ne restent pas vraiment en mémoire, en particulier sur une seconde face inférieure à la première (qui est littéralement colossale, admettons-le). Un album qui manque encore de cohérence stylistique, comme son prédécesseur, et comme ce sera encore le cas de son successeur, Hunky Dory : une faiblesse que Bowie rectifiera par la suite, sachant toujours, même dans les pires moments de sa carrière, réaliser des albums qui étaient plus qu’une simple collection de titres disparates. Il faut néanmoins souligner que Bowie traversant une phase où il se passionnait pour des écrits philosophiques et des sujets très spécifiques, comme l’occultisme, la maladie mentale (du fait de l’état de santé de son frère Terry), etc. les différentes chansons de The Man Who Sold The World se répondent et se complètent parfaitement du point de vue thématique, compensant ainsi leur disparité formelle.

C’est aussi un album qui, lorsqu’on le réécoute « à froid », laisse apparaître un certain nombre de failles : quelques titres plus faibles, ou du moins qui ne restent pas vraiment en mémoire, en particulier sur une seconde face inférieure à la première (qui est littéralement colossale, admettons-le). Un album qui manque encore de cohérence stylistique, comme son prédécesseur, et comme ce sera encore le cas de son successeur, Hunky Dory : une faiblesse que Bowie rectifiera par la suite, sachant toujours, même dans les pires moments de sa carrière, réaliser des albums qui étaient plus qu’une simple collection de titres disparates. Il faut néanmoins souligner que Bowie traversant une phase où il se passionnait pour des écrits philosophiques et des sujets très spécifiques, comme l’occultisme, la maladie mentale (du fait de l’état de santé de son frère Terry), etc. les différentes chansons de The Man Who Sold The World se répondent et se complètent parfaitement du point de vue thématique, compensant ainsi leur disparité formelle.

L’explication de tout ça, on la trouve plus ou moins dans l’histoire de la création de The Man Who Sold the World : voilà un album sur lequel Bowie, très occupé par sa nouvelle relation amoureuse avec Angela, en a partagé – ce qui ne s’est jamais reproduit ensuite – la conception avec son nouveau guitariste, rencontré début 1970, le brillant (et sous-estimé) Mick Ronson, et avec son producteur – et bassiste pour l’occasion -, le brillant (et estimé) Tony Visconti. Et c’est ainsi que Mick Ronson a complété les chansons typiquement « bowiennes » – les plus séduisantes, comme le hit à retardement The Man Who Sold the World, le bouleversant All the Madmen, le suave After All, et le dantesque The Supermen – par des morceaux nettement moins structurés, plus rock, plus échevelés, qui emportent la disque vers… autre chose. Et Visconti a produit le tout avec une inventivité unique, même dans sa longue carrière. Le résultat est à la fois, on l’a dit, bancal et magistral. Donc s’avère peut-être encore plus touchant que le chef d’œuvre qui allait suivre, seulement quelques mois plus tard, Hunky Dory, et que plusieurs chansons, dont le sujet tourne autour de l’instabilité mentale, annoncent…

La première face de The Man Who Sold The World, on l’a dit, est un chef d’œuvre. Elle s’ouvre par le démentiel The Width of a Circle, où Bowie prend note de la montée en puissance en Angleterre du hard rock mâtiné de Blues de Led Zeppelin, et où Ronson rajoute, sur ce qui était une composition de Bowie déjà prête au moment de l’enregistrement du disque, une guitare à la fois liquide et flamboyante. Le philosophe arabe Khalil Gibran est cité d’emblée dans le premier mouvement, le plus aventureux, le plus « rock progressif », de ce long morceau épique, tandis que la seconde partie, plus agressive, et également plus sexuée, décrit la vision délirante du protagoniste faisant l’amour avec Dieu dans ce que l’on peut interpréter comme les tréfonds de l’Enfer. Bowie n’y va pas avec le dos de la cuillère, et tout cela pourrait être ridicule, si la force de la musique ne balayait nos réticences comme un fétu de paille.

La première face de The Man Who Sold The World, on l’a dit, est un chef d’œuvre. Elle s’ouvre par le démentiel The Width of a Circle, où Bowie prend note de la montée en puissance en Angleterre du hard rock mâtiné de Blues de Led Zeppelin, et où Ronson rajoute, sur ce qui était une composition de Bowie déjà prête au moment de l’enregistrement du disque, une guitare à la fois liquide et flamboyante. Le philosophe arabe Khalil Gibran est cité d’emblée dans le premier mouvement, le plus aventureux, le plus « rock progressif », de ce long morceau épique, tandis que la seconde partie, plus agressive, et également plus sexuée, décrit la vision délirante du protagoniste faisant l’amour avec Dieu dans ce que l’on peut interpréter comme les tréfonds de l’Enfer. Bowie n’y va pas avec le dos de la cuillère, et tout cela pourrait être ridicule, si la force de la musique ne balayait nos réticences comme un fétu de paille.

Incroyablement, l’album ne baisse pas de puissance avec une seconde merveille, All The Madmen, titre très noir, très angoissant, inspiré par les tourments d’un Terry interné dans une institution psychiatrique. Si l’interrogation au centre de la chanson est quelque peu convenue (qui, des malades ou des soignants, est le plus sain ?), la mélodie retorse, le synthétiseur rampant, et le final extrêmement émouvant, avec sa référence au Chien Andalou de Buñuel (« Zane, Zane, Zane, Ouvre le Chien !« , chanté ad lib) concourent à créer une chanson inoubliable.

Black Country Rock offre une respiration bienvenue après l’intensité des deux premiers titres, petit morceau de hard rock presque simpliste, avec son texte ressassé, chanté à la manière de Marc Bolan… mais paradoxalement extrêmement satisfaisant. Et la face se referme sur une autre grande chanson, After All, là encore d’inspiration « nietzschéenne », écartelée entre sincérité à fleur de peau et théâtralisation ironique (« By Jingo ! ») : son seul défaut est de trancher notablement avec ce qui a précédé, et de présenter plutôt une continuité avec le folk psychédélique de Space Oddity.

Black Country Rock offre une respiration bienvenue après l’intensité des deux premiers titres, petit morceau de hard rock presque simpliste, avec son texte ressassé, chanté à la manière de Marc Bolan… mais paradoxalement extrêmement satisfaisant. Et la face se referme sur une autre grande chanson, After All, là encore d’inspiration « nietzschéenne », écartelée entre sincérité à fleur de peau et théâtralisation ironique (« By Jingo ! ») : son seul défaut est de trancher notablement avec ce qui a précédé, et de présenter plutôt une continuité avec le folk psychédélique de Space Oddity.

La première partie de la seconde face mérite moins qu’on s’y arrête, constituée de trois chansons moins intéressantes (Running Gun Blues, Saviour Machine, et She Shook Me Cold que l’on peut qualifier de titre à 99% « ronsonien »), mais peu importe, car la face se termine par deux autres morceaux immenses. Il y a d’abord le ravissant et pourtant très noir The Man Who Sold The World, dont on ne comprend pas a posteriori qu’il ne soit pas devenu un hit aussi immense que Space Oddity : tout le monde connaît aujourd’hui The Man Who Sold The World, mais personne n’est réellement capable d’expliquer de quoi il parle, tant ses paroles obscures offrent une multitude de pistes possibles pour son interprétation !!! The Supermen, citation directe des théories pré-fascistes de Nietzsche est une dernière réussite complète, qui, malgré sa coloration hard rock, est d’une étrangeté radicale, avec des vocaux bizarres et des chœurs apocalyptiques : curieusement, la production de Visconti est moins convaincante que sur les autres morceaux de l’album, et tout le monde s’accorde à préférer à cette version studio un enregistrement live réalisé lors du Festival de Glastonbury en 1971.

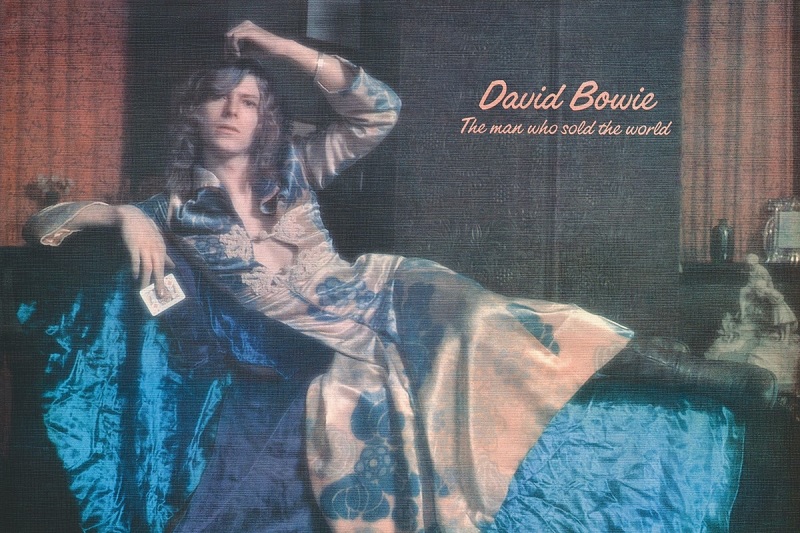

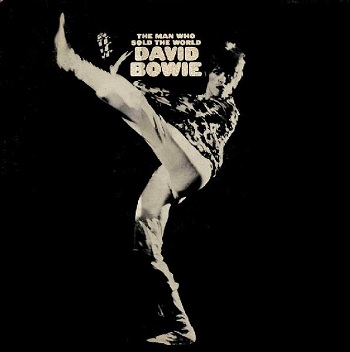

Pour des raisons peu claires, The Man Who Sold The World sortira d’abord aux USA, avec une drôle de pochette (laide au demeurant), « très américaine », inspirée par une photo de John Wayne portant un fusil sur son épaule : Bowie détestera cette pochette, et fera en sorte qu’elle soit remplacée en Grande-Bretagne par l’image désormais célèbre qui le représente portant une robe de femme. Une photographie, scandaleuse pour l’époque, décalée par rapport au hard blues rock avant-gardiste de la musique, mais annonciatrice des révolutions « du genre » que les différentes incarnations futures de Bowie promouvront…

Ce troisième album d’un Bowie qui était pourtant, raconte-t-on, déjà totalement convaincu de son potentiel de rock star, sera à nouveau un échec commercial, en dépit de quelques critiques positives dans la presse. Mais à ce stade de sa carrière, la machine Bowie était bel et bien lancée, et les chefs d’œuvre allaient continuer à s’accumuler dans les années à venir : avec Ronson et Visconti à ses côtés (sans parler du batteur Mick « Woody » Woodmansey), rien ne pourrait plus l’arrêter.

Album longtemps négligé par le grand public dans la discographie de Bowie, même après le succès planétaire de son auteur, The Man Who Sold The World aura la chance d’être (re)découvert grâce à l’amour que lui portait Kurt Cobain, qui ne se contenta pas seulement de faire une reprise déchirante de la chanson éponyme, mais adopta aussi régulièrement la robe de la pochette britannique originale.

PS : A noter une réédition en 2020 de l’album sous son titre originellement souhaité par Bowie, Metrobolist, que les puristes pourront préférer, même si c’est la pochette US qui est mise en avant.

![]()

Eric Debarnot