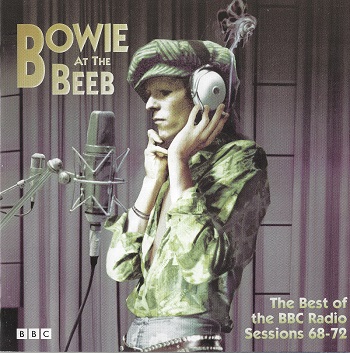

Faisons une pause dans notre visite chronologique des albums studios de David Bowie pour nous pencher sur Bowie at the Beeb, une compilation irrégulière mais passionnante des enregistrements de Bowie pour la BBC : un double album qui offre une vue très édifiante sur le parcours du futur Ziggy de 1968 à 1972…

Ce qui est beau, entre beaucoup d’autres choses, avec Bowie, c’est de réaliser qu’il n’est pas arrivé au sommet de son Art (ou en tout cas à un premier sommet qu’on peut situer en 1972, avec le duo Hunky Dory / Ziggy Stardust), sans une quantité impressionnante d’efforts, d’échecs, de tâtonnements, d’erreurs, et même de fulgurances trop brèves pour être remarquées.

Et ce qui est passionnant, dans le premier disque – irrégulier – de cette compilation des enregistrements réalisés pour la BBC par Bowie entre 1968 et son explosion commerciale en 1972 (compilation qui ne sera publiée qu’en 2000), c’est qu’il nous permet de suivre cette évolution, cette construction progressive d’une musique et d’une approche qui allait révolutionner la société anglaise, et marquer profondément notre génération. Récit en détail d’une lente métamorphose…

On commence bien entendu par les premières chansons, sous double influence Syd Barrett / variété anglaise, qui ne sont pas dépourvues de brillance, au moins du point de vue mélodique : d’ailleurs l’album débute par In the Heat of the Morning, influence déclarée des Last Shadow Puppets, ce qui montre que cette période initiale de la carrière de Bowie est restée fort pertinente.

On commence bien entendu par les premières chansons, sous double influence Syd Barrett / variété anglaise, qui ne sont pas dépourvues de brillance, au moins du point de vue mélodique : d’ailleurs l’album débute par In the Heat of the Morning, influence déclarée des Last Shadow Puppets, ce qui montre que cette période initiale de la carrière de Bowie est restée fort pertinente.

C’est après que ça se gâte, avec le semi-gâchis du second album éponyme de 1969 (désormais connu sous le titre plus commercial de Space Oddity) : hormis justement la sublime et éternelle Space Oddity, pas interprétée à l’époque d’ailleurs, Bowie confiant à John Peel qui l’interviewe qu’elle est trop compliquée (« trop chère… ») à reproduire, le reste est un gloubi-boulga de tentatives plus ou moins réussies de faire du Dylan (Unwashed and Somewhat Slightly Dazed…), de se raccrocher au wagon psychédélique mais folk, le tout souvent alourdi par des paroles assez malheureuses.

Mais malgré tout, malgré l’enregistrement la plupart du temps en mono, malgré un son frêle et nettement en deçà de ce que les artistes méritaient – mais on nous explique dans les notes de pochette une sévère absence de budget et de matériel à la BBC… -, les moments passionnants pour les fans (et seulement eux…) ne manquent pas : une version du peu entendu London Bye Ta Ta ; une interprétation acoustique mais en roue libre du Amsterdam de Brel, où Bowie ne contrôle pas très bien ce qu’il fait mais le fait avec conviction ; une version « en construction » de The Width of a Circle sur laquelle débute timidement un Mick Ronson qu’on nous annonce fraîchement débarqué de sa bonne ville de Hull…

… et puis surtout, une fois passées quelques morceaux psyché-folk qui ont vieilli (Cygnet Committee, qui semble ici interminable, Memories of a Free Festival, sabré au moment du montage, Wild Eye Boy From Freecloud, sauvé par une intervention électrique de Ronson à mi-parcours…), la toute dernière partie du premier disque… où, devant un John Peel un peu ébahi mais finalement plutôt réjoui, Bowie a ramené avec lui sa « communauté », et insiste pour faire chanter tous ses potes. C’est un joyeux boxon, où les anciens des débuts de Bowie se mêlent aux futurs Spiders from Mars : Bowie, qui a déjà composé pas mal des chansons et de Hunky Dory et de Ziggy Stardust, est en pleine métamorphose. Même si ce qu’on entend est assez mauvais, quelque chose est en train d’advenir, au milieu du chaos. Ce joli petit monde joue Bombers et Looking for a Friend, deux morceaux mal fagotés et peu inspirés qui resteront sur le carreau, puis reprennent Chuck Berry (Almost Grown) et It Ain’t Easy, un blues de l’inconnu Ron Davies, avec une énergie qui emballe ce vieux John Peel. Avant ça, Bowie chante aussi une version tremblante et touchante de Kooks qu’il a composé le dimanche précédent à la naissance de son fils Zowie (Duncan, en fait…). Difficile pour qui AIME Bowie de ne pas ressentir une sourde excitation en étant témoin de ces moments-là… même s’il est impossible de ne pas déplorer que la BBC ait abondamment coupé l’enregistrement et laissé se perdre plusieurs morceaux !

… et puis surtout, une fois passées quelques morceaux psyché-folk qui ont vieilli (Cygnet Committee, qui semble ici interminable, Memories of a Free Festival, sabré au moment du montage, Wild Eye Boy From Freecloud, sauvé par une intervention électrique de Ronson à mi-parcours…), la toute dernière partie du premier disque… où, devant un John Peel un peu ébahi mais finalement plutôt réjoui, Bowie a ramené avec lui sa « communauté », et insiste pour faire chanter tous ses potes. C’est un joyeux boxon, où les anciens des débuts de Bowie se mêlent aux futurs Spiders from Mars : Bowie, qui a déjà composé pas mal des chansons et de Hunky Dory et de Ziggy Stardust, est en pleine métamorphose. Même si ce qu’on entend est assez mauvais, quelque chose est en train d’advenir, au milieu du chaos. Ce joli petit monde joue Bombers et Looking for a Friend, deux morceaux mal fagotés et peu inspirés qui resteront sur le carreau, puis reprennent Chuck Berry (Almost Grown) et It Ain’t Easy, un blues de l’inconnu Ron Davies, avec une énergie qui emballe ce vieux John Peel. Avant ça, Bowie chante aussi une version tremblante et touchante de Kooks qu’il a composé le dimanche précédent à la naissance de son fils Zowie (Duncan, en fait…). Difficile pour qui AIME Bowie de ne pas ressentir une sourde excitation en étant témoin de ces moments-là… même s’il est impossible de ne pas déplorer que la BBC ait abondamment coupé l’enregistrement et laissé se perdre plusieurs morceaux !

Lorsque l’on passe au second disque, on traverse véritablement le miroir. Un génie est né, pendant l’année 1971, et 1972 verra son explosion stellaire. D’abord en duo avec Ronson, puis accompagné des Spiders from Mars au complet, c’est littéralement un autre homme qui nous offre des versions électriques, intenses, tendues, élégantes, provocantes, des futurs monstres des deux prochains albums. Il suffit d’entendre l’enchaînement de Queen Bitch, l’hommage tongue-in-cheek à Lou Reed, et la version parfaite de Waiting for The Man du Velvet Underground que Bowie et les Spiders balancent en ce 18 janvier 1972 pour saisir ce qui arrive : une révolution musicale est en marche.

Il est impossible de prétendre préférer un titre ou un autre sur ce second disque, tant tout est absolument parfait. Disons que, pour ceux qui recherchent des versions un peu différentes des chansons vraiment très connues interprétées au cours de ses sessions, on soulignera la très belle interprétation acoustique de Space Oddity (désormais Bowie est suffisamment sûr de lui pour l’interpréter ainsi, dénudée de tout artifice électronique), White Light White Heat avec un Mick Ronson impérial, ou encore la version rugueuse et Rock de Starman, peut-être plus belle encore dans son imperfection que celle, célébrissime, de Ziggy Stardust.

En tous cas, ce second disque rejoint facilement le peloton de tête des meilleurs enregistrements live (live en studio pour le coup) de Bowie.

A noter que Rock’n’Roll Suicide conclut l’album, et que Bowie mettra près de vingt ans avant de revenir – avec Tin Machine – jouer pour les micros de la BBC. Mais ça, c’est une autre histoire.

1er disque : ![]() / 2ème disque :

/ 2ème disque : ![]()

Eric Debarnot

Clairement le second disque montre un Bowie très en forme avec une électricité ciselée par l’orfèvre Ronson.