Presque quinze ans après Fantasic Mr Fox, Wes Anderson réinvestit l’oeuvre de Roald Dahl pour Netflix. Un moyen métrage et trois courts, comme une petite boite de friandises tantôt acidulées, tantôt amères, mais toujours uniques et fascinantes.

Depuis le Grand Budapest Hotel, son dernier film à avoir réuni un consensus critique, on a de plus en plus souvent érigé Wes Anderson en artiste de modèle réduit, de maison de poupée et de maquette en kit. S’il est exact qu’il a régulièrement usé du procédé pour servir son esthétique si singulière, cette formule a tendance à faire l’impasse sur la signification de ce dispositif. Derrière son formalisme fourmillant, le cinéma de Wes Anderson a toujours évoqué des sujets lourds, qui prêtent peu à la rigolade ou au jeu de la dînette. Le Grand Budapest Hotel narrait la chute d’un monde assassiné à bout portant par le fascisme. Le Darjeeling Limited n’est rien sinon l’histoire d’un deuil partagé, mais vécu différemment par chaque individu au sein d’une famille fracturée. Moonrise Kingdom filmait la violence et la solitude à hauteur d’enfant, tandis que Rushmore et La Vie Aquatique mêlaient trahison, dépression et égoïsme affectif. Asteroid City, qui a divisé jusqu’à notre rédaction (à la différence de mon collègue, le film m’avait conquis), explorait la perte, le chagrin et le chemin de reconstruction que l’art pouvait illuminer.

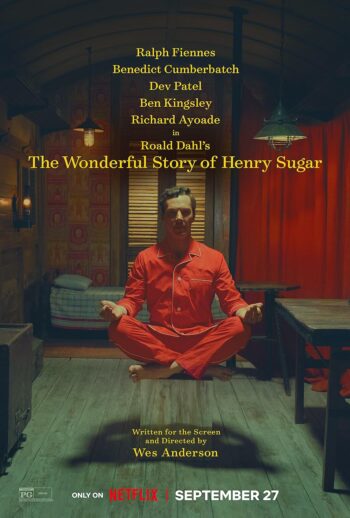

La fin du cycle Budapest avait été mise en lumière par The French Dispatch et ses segments hétérogènes. Le meilleur du lot, qui comprenait l’un des plus beaux rôles de notre Léa Seydoux nationale, n’empêchait pas un ressenti de film de transition. Une transition qu’Asteroid City avait entérinée, via une mise en abîme théâtrale et un bluffant mélange de techniques visuelles. Avec cette nouvelle cargaison pour Netflix, la mutation se poursuit. Elle est d’autant plus perceptible quand ce cher Wes revient à des thèmes fondamentaux de sa filmographie passée. Le projet d’adapter quatre nouvelles de Roald Dahl renvoie au bien-nommé Fantastic Mr Fox, sa première aventure en stop-motion devenue l’un des monuments du genre. Le choix de deux textes ayant trait aux Indes britanniques permet également de manier une culture pour laquelle Anderson n’a jamais caché sa fascination. Toutefois, la mise en scène est représentative de l’emplacement actuel du cinéaste, et de sa volonté d’amener sa signature stylistique vers de nouvelles formes de narraion. Est-ce l’idée de filmer pour Netflix, dans une optique de visionnage à domicile , qui aura poussé Anderson à muer son récit en théâtre de papier ? Totalisant trente-neuf minutes, La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar est la pièce de résistance au menu. Ce conte philosophique sur un dandy accro aux casinos, interprété par Benedict Cumberbatch, est particulièrement touchant, que ce soit dans son portrait d’une nature humaine tendant vers le meilleur ou dans son parti-pris narratif. Dans une jungle qui pourrait avoir été peinte par Henri Rousseau, Wes revient à son amour pour Satyajit Ray, à qui il avait dédié son Darjeeling Limited. Adaptant la langue de Roald Dahl dans un imaginaire de cinéma qui célèbre l’art pour mieux contrecarrer la crudité du réel, le cinéaste semble s’adresser autant au public qu’à lui-même, et le résultat est prenant.

La fin du cycle Budapest avait été mise en lumière par The French Dispatch et ses segments hétérogènes. Le meilleur du lot, qui comprenait l’un des plus beaux rôles de notre Léa Seydoux nationale, n’empêchait pas un ressenti de film de transition. Une transition qu’Asteroid City avait entérinée, via une mise en abîme théâtrale et un bluffant mélange de techniques visuelles. Avec cette nouvelle cargaison pour Netflix, la mutation se poursuit. Elle est d’autant plus perceptible quand ce cher Wes revient à des thèmes fondamentaux de sa filmographie passée. Le projet d’adapter quatre nouvelles de Roald Dahl renvoie au bien-nommé Fantastic Mr Fox, sa première aventure en stop-motion devenue l’un des monuments du genre. Le choix de deux textes ayant trait aux Indes britanniques permet également de manier une culture pour laquelle Anderson n’a jamais caché sa fascination. Toutefois, la mise en scène est représentative de l’emplacement actuel du cinéaste, et de sa volonté d’amener sa signature stylistique vers de nouvelles formes de narraion. Est-ce l’idée de filmer pour Netflix, dans une optique de visionnage à domicile , qui aura poussé Anderson à muer son récit en théâtre de papier ? Totalisant trente-neuf minutes, La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar est la pièce de résistance au menu. Ce conte philosophique sur un dandy accro aux casinos, interprété par Benedict Cumberbatch, est particulièrement touchant, que ce soit dans son portrait d’une nature humaine tendant vers le meilleur ou dans son parti-pris narratif. Dans une jungle qui pourrait avoir été peinte par Henri Rousseau, Wes revient à son amour pour Satyajit Ray, à qui il avait dédié son Darjeeling Limited. Adaptant la langue de Roald Dahl dans un imaginaire de cinéma qui célèbre l’art pour mieux contrecarrer la crudité du réel, le cinéaste semble s’adresser autant au public qu’à lui-même, et le résultat est prenant.

On le sait, la cadence Andersonienne est énergique. Ici, Wes radicalise cette démarche en conservant le texte de Dahl dans sa forme originale. Les non-anglophones seraient bien avisés de privilégier la VF pour suivre les images sans ingurgiter des platées de sous-titres. Chaque histoire est livrée du point de vue d’une personnage avec, en filigrane, les interventions de Dahl lui-même, interprété par un Ralph Fiennes en charentaises et pyjama. La direction d’acteurs s’approche véritablement d’une forme de chorégraphie, puisque les personnages doivent dérouler le texte et évoluer dans l’espace pour faire avancer l’action, et non l’inverse. Il faut d’ailleurs saluer la performance des acteurs, dont la brochette est luxueuse, comme toujours chez Wes. On est évidemment heureux de retrouver Ralph Fiennes, inoubliable Monsieur Gustave (sans doute l’un des plus beaux personnages de la filmographie Andersonienne), mais les autres membres du casting ne dépareillent nullement. Ben Kingsley apporte sa présence légendaire, Rupert Friend confirme son impressionnante versatilité et le rythme comique de Richard Ayoade est très à propos. La rectitude caustique de Benedict Cumberbatch le prédestinait naturellement à siéger chez Anderson, et Dev Patel est comme un poisson dans l’eau. Avec son énonciation animée et sa pétulance facétieuse, la star de Slumdog Millionaire et The Green Knight vole chacune des scènes auxquelles il participe. On espère de tout cœur que Wes lui offrira prochainement un rôle de premier plan dans un long métrage, tant cette collaboration semble prometteuse.

Sur le plan purement visuel, chaque récit est bien sûr un bijou d’orfèvrerie, ce qui ne veut pas dire que le ressenti sera systématiquement optimal. Anderson est à un moment de sa carrière ou son style peut autant passionner que laisser de marbre. Pourtant, une fois encore, les sujets abordés n’ont rien de doucereux. Wes est un esthète dont l’absolutisme lui permet de contenir une violence qui serait probablement difficile à soutenir dans un cadre plus naturaliste. Le second court de cette fournée, Le Cygne, fait d’ailleurs de ce précepte le moteur principal de sa narration. L’histoire est cruelle, horrible, tragique, comme souvent chez Roald Dahl… mais aussi chez Anderson, justement. Le récit est axé sur l’escalade d’une violence gratuite et sans entrave, à la fois mise à distance par la profondeur de champ, et constamment portée au premier plan par un narrateur qui s’adresse au spectateur comme pour un cours magistral. Soudainement, on se dit que Wes Anderson ne s’est jamais autant approché de Michael Haneke, et l’inconfort le dispute au sourire. Il en va de même pour Le Preneur de Rat, qui passe très, très près du film d’horreur et où Ralph Fiennes, grimé en Bob de Twin Peaks, est aussi intimidant que lorsqu’il avait perdu son nez pour jouer Voldemort. Venin, avec la menace d’un serpent venimeux assoupi dans le lit de Benedict Cumberbatch, dépeint une espèce nuisible qui n’est pas forcément celle que l’on croirait. Là encore, le dénouement s’avère cruel, d’une violence d’autant plus affligeante qu’elle est banale, anodine et décevante.

Si cette mini-anthologie ne devait prouver qu’une chose, c’est que nous aurions grand tort d’affirmer que Wes Anderson serait en panne d’inspiration, ou éprouverait des difficultés à renouveler une grammaire que son esthétique aurait figée. Au contraire, il serait judicieux d’accepter que cette esthétique est, plus que jamais, l’un des éléments essentiels de la grammaire filmique du réalisateur texan. Le propos, les questionnements, la profondeur et les vertiges sont bien là, nichés dans chaque recoin de l’origami des décors que la caméra fait coulisser autour des personnages croqués par Roald Dahl. Plus que jamais, le cinéma de Wes Anderson apparaît tiraillé entre des extrêmes, entre les pires travers de la bête humaine et son espoir de rédemption, entre le burlesque de Tati et le folklore pré-colonial, entre prédateur et gibier, entre mot littéraire et caméra virevoltante. C’est là toute la beauté des contrastes. Si vous en doutez, dites-vous que j’ai finalisé cette critique en écoutant Intestine Baalism. Prochaine étape ? Un biopic death métal avec Dev Patel en protagoniste, bien sûr. Enfin, j’espère.

![]()

Mattias Frances