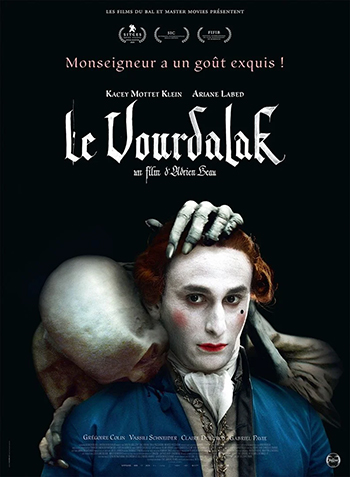

Imparfait et (d)étonnant, Le Vourdalak, premier long-métrage d’Adrien Beau, n’a clairement pas pour lui les atours d’un film grand-public (et alors ?), mais devrait séduire celles et ceux prêts à se délecter d’un cinéma à l’élégance et à la bizarrerie surannées.

Dans la famille Tolstoï, je demande le cousin éloigné de Léon, Alexeï Konstantinovitch Tolstoï. Poète, romancier et dramaturge, celui-ci a écrit vers 1840 La famille du Vourdalak : Fragments inédits des mémoires d’un inconnu, l’un des premiers romans à invoquer la figure du vampire (Dracula, qui popularisera à jamais celle-ci, ne sera écrit qu’en 1897). Mais Tolstoï, à la différence de Bram Stoker, n’en fait pas un « vampire aristocrate » qui, par la suite, deviendra un personnage archétypal à l’aura glamour, attirante. Le Vourdalak, lui, n’a rien de séduisant : c’est un homme simple, un paysan, un père parti, revenu et devenu une sorte de cadavre ambulant se nourrissant du sang de ses proches, voués à la malédiction et aux ténèbres. C’était une superstition de l’époque ; une source de terreur qui se transmettait de générations en générations ; une véritable croyance dans ces régions alors reculées d’Europe de l’Est.

Il y a eu plusieurs adaptations du court roman de Tolstoï : une première en 1963 dans Les trois visages de la peur de Mario Bava (film en trois histoires dont Les wurdulak constitue le deuxième segment, avec Boris Karloff dans le rôle du Vourdalak), puis une deuxième en 1972 (La nuit des diables de Giorfio Ferroni), puis enfin une troisième en 2017 (assez grotesque au vu de sa bande-annonce) par Sergey Ginzburg. Pour son premier long métrage, Adrien Beau, sous l’impulsion de sa productrice, a décidé de le remettre au goût du jour, en offrant une vision à la fois fidèle et contemporaine (patriarcat et fluidité des genres en sous-textes évidents) filmée avec une modestie de moyens qui confine à l’artisanal. À un charme désuet accentué par des dialogues au phrasé précieux (un peu comme si, en voulant simplifier, Éric Rohmer rencontrait Walerian Borowczyk).

Il y a eu plusieurs adaptations du court roman de Tolstoï : une première en 1963 dans Les trois visages de la peur de Mario Bava (film en trois histoires dont Les wurdulak constitue le deuxième segment, avec Boris Karloff dans le rôle du Vourdalak), puis une deuxième en 1972 (La nuit des diables de Giorfio Ferroni), puis enfin une troisième en 2017 (assez grotesque au vu de sa bande-annonce) par Sergey Ginzburg. Pour son premier long métrage, Adrien Beau, sous l’impulsion de sa productrice, a décidé de le remettre au goût du jour, en offrant une vision à la fois fidèle et contemporaine (patriarcat et fluidité des genres en sous-textes évidents) filmée avec une modestie de moyens qui confine à l’artisanal. À un charme désuet accentué par des dialogues au phrasé précieux (un peu comme si, en voulant simplifier, Éric Rohmer rencontrait Walerian Borowczyk).

Qu’un tel projet, aussi singulier, ait pu voir le jour dans le modèle économique actuel du cinéma français relève presque du miracle, et ne peut donc qu’être salué (et défendu) malgré, et c’est dommage, ses quelques défauts. Car le film est souvent inégal, alternant, au fil d’un rythme qui a du mal à trouver le bon tempo, séquences réussies et d’autres qui ne fonctionnent pas, instants fantaisistes et poétiques et ennui distingué (le tout baignant dans une ambiance fantastique comme hors des âges). En revanche, le film sait fasciner dès que le père / Vourdalak entre en scène, grande marionnette rachitique au faciès de mort trimballant avec classe sa morgue et sa dégaine terrifiante. Imparfait et (d)étonnant, Le Vourdalak n’a clairement pas pour lui les atours d’un film grand-public (et alors ?), mais devrait séduire celles et ceux prêts à se délecter d’un cinéma à l’élégance et à la bizarrerie surannées.

![]()

Michaël Pigé