Animals n’est pas le succès escompté – en tout cas loin derrière Dark Side… et Wish You Were Here -, la tournée In The Flesh qui suit usera les organismes et le moral des Anglais. Lors d’un concert à Montréal, Roger Waters dans un élan de rage crachera sur un spectateur. Cet incident donnera naissance au double album le plus vendu de tous les temps : The Wall. Pink, héros de cet opéra-rock sombre et lyrique construit un mur autour de lui et s’isole d’un monde qu’il ne supporte plus. Waters crée Pink, Pink dévorera Waters. Il reste un disque excluant toute tiédeur, boursouflure égotique ou chef d’œuvre absolu. À vous de voir. Culte dans tous les cas !

Lorsque Animals sort au début de l’an de grâce 1977, les critiques musicales sont partagées. En pleine vague Punk, les journalistes ne savent où placer ce dixième album de Pink Floyd,ni s’il faut l’aimer ou le détester. C’est l’époque trouble de la contestation punk où la jeunesse en quête de nouveauté, de spontanéité, d’un retour à la révolte originelle d’un Rock devenu trop intellectuel, crache des anathèmes enflammés aux visages déjà striés de jeunes rides de ces dinosaures du Rock.

Que faire des progressifs Floyd en cette année 77 ? Que faire d’un Rock conceptuel et abstrait à l’heure des crêtes sur la tronche et des épingles à nourrice dans la pif ? Pourtant cette révolte que prône les Punks, cette Anarchy in the UK, cette critique virulente des inégalités sociales, les Floyd viennent de la traiter, ouvertement, frontalement sur Animals. Cette radicalité musicale, cette sécheresse instrumentale et cette agressivité des guitares que réclame cette jeunesse révoltée, les Pink Floyd viennent d’en offrir un splendide exemple. Gilmour affûte son son, aiguise sa Black Strat’ et écorche sa saturation pour les besoins de l’album, collant à une époque vengeresse qui ne les a pas encore enterrés.

Cette politisation nouvelle pour le groupe (pas forcément du goût de tous les membres) et cette froideur inédite – en germe tout de même sur Wish You Were Here -, déstabilisante pour le public, en auront dissuadé une partie d’entrer dans le ténébreux album au cochon. Animals n’est pas le succès escompté. Bien loin de l’échec artistique ou du bide commercial, ses ventes sont pourtant loin derrière les deux albums précédents. Waters, devenu seul maître à bord, radicalise son discours, politise ses Floyd, n’acceptant plus aucune concession qu’elle soit artistique ou commerciale, devenant enfin le punk qu’il n’a jamais cessé d’être.

On connait la difficulté pour Waters d’intégrer sereinement sa propre notoriété, sa défiance envers le star system et son rapport conflictuel avec le show-business. C’est donc en solitaire, en autiste presque, sans écouter producteurs et managers qui lui disaient qu’Animals n’avait pas de single pour passer en radio, que le format n’était pas exploitable pour une commercialisation optimale du disque… qu’il veut dorénavant conduire le navire Pink Floyd. Sa vision artistique, voilà la seule chose à laquelle s’accroche Waters, la seule chose qui finalement fait encore avancer le lourd vaisseau Pink Floyd.

C’est pourtant l’argent qui va rattraper le groupe en ce milieu des 70’s. Pink Floyd sort de Dark Side… et de W.Y.W.H et fait dorénavant parti des artistes les plus bankables d’Angleterre – voire du monde – entrant directement dans la politique du nouveau gouvernement travailliste anglais qui fixe le taux d’imposition en Grande-Bretagne à 83% pour les plus riches.

Les Floyd font alors appel à une société (Norton Warburg) afin de gérer au mieux les finances du groupe et permettre, par divers placements, d’échapper à la taxation directe du fisc (Pas trop socialiste tout ça, mon cher Roger !). La société prend alors en charge la totalité des liquidités floydiennes et va s’octroyer de larges commissions pour chaque transfert d’argent, laissant le conglomérat Pink Floyd dans une situation financière plus que délicate. Waters ira jusqu’à dire que les pertes du groupe s’estimaient à près de deux millions de livres, soit quasiment la totalité des gains de Dark Side of the Moon. Les plus gros vendeurs de disques des 70’s, le groupe de tous les records, de toutes les innovations : ruiné !

Tout semble s’écrouler autour d’eux. Cet argent durement gagné, ces heures passées en studio à travailler, à peaufiner, à créer le son Pink Floyd. Ces concerts aux quatre coins du monde, ces voyages qui mettent les vies personnelles entre parenthèses, qui fracassent les couples et isolent encore plus ces nouvelles méga-stars déjà si seules. Tout ce travail, tout le fruit de ce travail envolé, dilapidé par un escroc aux dents longues, ces Pigs que Roger, en prophète, brocardait pourtant dans Animals.

L’argent mais pas que ! Les relations se tendent de plus en plus entre les membres. Le temps béni des expérimentations collectives, de la réflexion et du travail en commun est bel et bien terminé. Waters a réussi son coup d’état sur Pink Floyd s’accaparant tous les pouvoirs, ne laissant aux autres que les miettes, des postes subalternes bien trop éloignés du centre de décision qu’est le cerveau rongé désormais par de nombreuses psychoses (paranoïa, mégalomanie…) de Roger (Seul Gilmour résiste encore, Waters sachant pertinemment que le son Pink Floyd, existe aussi – et surtout – grâce à la patte du beau David).

Problèmes financiers, problèmes relationnels, cette fin des seventies semble sonner le glas du tout-puissant Pink Floyd.

Même la scène, cet espace sacré, cet instant de liberté qui a toujours été pour le Floyd de grands moments d’expérimentations et de créations, n’a plus le même goût. Des ruines de Pompéi à l’Abbaye de Royaumont et jusqu’aux canaux de Venise, le groupe a toujours choisi avec précision ses lieux de représentation: pour l’acoustique, l’histoire ou quelque signification allégorique alambiquée. C’est dorénavant dans des stades que le groupe se produit, ces immenses arènes sans âmes, à l’acoustique déplorable, à l’intérêt historique nul. Ces gigantesques ventres mous avalant les fans du groupe, les dévorant à s’en rendre malade et dégueulant des biffetons tout propres dans les poches des managers au mépris de ce qui faisait le sel des live du Floyd: cette proximité des salles à taille humaine, le contrôle absolu du son, la vibration d’un lieu chargé d’Histoire.

C’est dorénavant un public de fans nombreux, trop nombreux. Une audience populaire qui déferle par vagues, sortant des trains, des bus: des files de bagnoles fumantes, klaxonnantes viennent s’échouer autour du stade, autour de ce monstre de ferraille gras et pataud. Le public a changé, l’époque a changé. Gilmour dira laconiquement: « Ils voulaient des tubes sur lesquels danser.« . En effet cette audience pointue et attentive d’un Rock Prog’ abstrait et conceptuel, qui assistait religieusement aux grands messes d’un Floyd encore underground, n’est plus. Les Pink Floyd ne sont plus underground, ce n’est plus le petit groupe hype qui naviguait les yeux plein d’étoiles dans un Swinging London déjà bien lointain; c’est désormais une machine de guerre, un cirque gigantesque trimbalant des tonnes de matériel, des dizaines et des dizaines de roadies, un groupe-religion suivi par des millions de fans dans le monde entier. Un état de fait qui ne réjouit pourtant pas tout le monde, Waters supportant de moins en moins ce nouveau – et encore rare – statut de star interplanétaire.

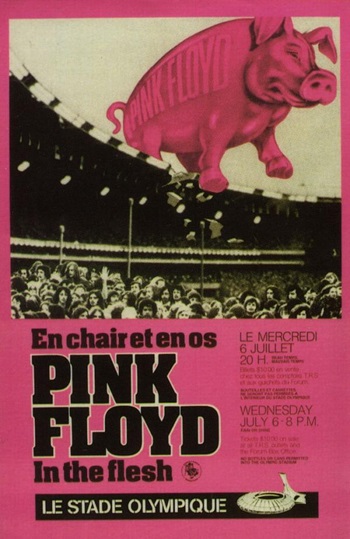

Même les critiques alors dithyrambiques – pour la plupart d’entre elles – sur le parcours extraordinaire de ce petit groupe de l’underground londonien, semblent ne plus les suivre sur la tournée In the Flesh pour la promotion d’Animals et n’hésitent pas à fustiger en Pink Floyd ces « machines » trop bien rodées, trop bien huilées, « à l’enthousiasme minimum« , qui parcourent les scènes des stades du monde entier.

C’est durant cette tournée, cette longue et fastidieuse tournée de 1977, lors du dernier concert du tour qui a lieu à Montréal qu’un évènement majeur va se produire. Ce 6 Juillet 1977, le Floyd, perdu dans l’immense stade de Montréal, tente de jouer les morceaux de son dernier album – le glaçant Animals – sous les cris et vitupérations d’un public réclamant les hits du groupe. Money ou Time sont scandés par une foule en délire durant le concert, jusqu’au moment où à bout, Waters demandera à un jeune fan excité des premiers rangs qui perturbait le concert de s’approcher et lui crachera au visage dans un élan de rage incontrôlé.

C’est durant cette tournée, cette longue et fastidieuse tournée de 1977, lors du dernier concert du tour qui a lieu à Montréal qu’un évènement majeur va se produire. Ce 6 Juillet 1977, le Floyd, perdu dans l’immense stade de Montréal, tente de jouer les morceaux de son dernier album – le glaçant Animals – sous les cris et vitupérations d’un public réclamant les hits du groupe. Money ou Time sont scandés par une foule en délire durant le concert, jusqu’au moment où à bout, Waters demandera à un jeune fan excité des premiers rangs qui perturbait le concert de s’approcher et lui crachera au visage dans un élan de rage incontrôlé.

C’est par ce geste insensé, par ce coup de folie passager mais qui va marquer durablement un Roger aux abois, que le futur projet d’un Floyd las et blasé va prendre forme. Le cœur n’y étant plus, l’envie non plus semble t-il, c’est maintenant par un simple – mais nécessaire – besoin d’argent, pour renflouer les caisses que le groupe va devoir sa survie. Mais les membres du groupe veulent ils faire survivre Pink Floyd ? Ce Floyd qui a survécu à tout et contre tout le monde. Survivant à la mort, aux genres, à la gloire, au temps qui file. Survivra t-il à la ruine ? Doit-il même y survivre ?

Plus d’un an après le « spitting incident » de Montréal – comme le nommeront les journalistes – Roger réuni les membres du groupe et leur fait deux propositions d’albums pour relancer une machine Pink Floyd poussive et tenter de renflouer une trésorerie à sec. Le premier s’appelle The Pros and Cons of Hitch Hiking, il raconte en temps réel les rêves et cauchemars d’un homme perturbé au terme d’une nuit agitée. Les membres du groupe sont partagés trouvant que les rêves et autres fantasmes de cet endormi pervers ressemblent de très près aux obsessions de Roger. Cette première proposition sera rejetée – trop intime -, elle deviendra quelques années plus tard le premier album en solo de Waters.

Roger propose alors son second projet qui lui a été directement inspiré de ce soir de juillet où il a craché sur un fan et se nomme Bricks in the Wall. Malgré des maquettes inaudibles selon Wright, le groupe choisira cette drôle d’histoire d’un artiste tourmenté créant au fil de ses obsessions un mur entre lui et le reste du monde. « Oh non ! Ça recommence. Tout est sur la guerre, sur sa mère, sur le père qu’il a perdu. Il faisait une fixette » lâchera un Richard Wright lassé et déjà un peu ailleurs.

Waters souhaite décliner son projet sous différents supports. Ce sera pour commencer un double-album – le premier depuis Ummagumma -, il veut également en faire un spectacle grandiose et enfin le sortir au cinéma, histoire de parachever cette œuvre solitaire, ce projet mégalomane, cette œuvre de Waters, écrite et chantée par Waters , et parlant de Waters (ne sous-estimons pas l’immense apport d’un Gilmour qui reste encore impliqué ).

Ce sera l’œuvre d’un seul homme. Un homme isolé dans son propre groupe, isolé dans sa propre mégalomanie. Wright et Mason ne suivent plus, ne veulent plus suivre les délires égotiques et paranoïaques d’un Roger se prenant pour le Messie distribuant la bonne parole et seul capable de faire perdurer la secte Pink Floyd. Même David, le grand David Gilmour, pièce maîtresse du son Pink Floyd, est suspect de sabordage du navire : et de suspect à coupable, il n’y a qu’un pas.

Il faut pourtant que Roger parvienne à mettre en forme son délire égocentrique : cet artiste qui s’isole de tout, c’est évidemment lui. Plus rien ne semble résonner entre ces quatre murs où il se sent piégé, ces quatre murs que représente le groupe. Waters est seul. Il le sait. Il le veut.

C’est donc vers l’extérieur que va se tourner Roger puisque ce nouveau projet n’est en rien un disque de Pink Floyd.

Waters en bon tyran épure autour de lui, se choisit un nouveau politburo, s’imprègne de Pink (le personnage principal de l’album) et laisse Pink et l’exubérance théâtrale de ses traumas s’emparer de sa psyché vacillante. Il liquide, trahit ses fidèles, ses plus proches. Tel un Staline d’opérette, il manœuvre dans l’ombre pour avaler son propre groupe cannibalisant sa propre œuvre pour qu’il n’en reste que les miettes. Des miettes signées Roger Waters et personnes d’autres bien sûr.

Un travail de destruction est sciemment entrepris. Mason se verra remplacer à la batterie sur certains morceaux de l’album, quant à Richard Wright, ses parties de clavier seront tout bonnement réenregistrées pendant la nuit, un autre pianiste lui sera imposé pour les enregistrements studios, puis il sera finalement licencié du groupe (Il sera tout de même employé comme simple musicien sur la tournée qui suivra la parution de l’album). La structure théâtrale complexe de l’opéra-Rock et son isolement au sein du groupe ne permettent pas à Roger d’avancer convenablement à la conception de l’album. Il fait alors appel à Bob Ezrin, producteur redouté et redoutable qui a travaillé entre autres avec Alice Cooper, Lou Reed, Aerosmith, Kiss ou Peter Gabriel. Ezrin, qui ne sera pas en odeur de sainteté durant l’enregistrement de l’album, les autres membres le voyant comme la pièce rapportée qui vient finir d’achever le groupe, sera imposé par Waters à la production avec lui et Gilmour uniquement. Wright se verra laisser de côté pour cause d’implication insuffisante selon Roger, et Mason se contentera bien sagement de son rôle de batteur.

Ezrin patiemment, difficilement, tentant de passer outre l’ambiance délétère qui régnait en studio (« Il y avait des tensions entre les membres du groupe et même entre les épouses des membres du groupe. Pendant cette période, je suis devenu un peu parano et je redoutais d’aller affronter ces tensions.« ) travaille sur les maquettes de Roger. Il tente de mettre de l’ordre dans cet énorme labyrinthe musical ( 26 titres tout de même), il travaille avec Roger à la difficile élaboration d’une structure lisible, cohérente et attrayante de la descente aux enfers de Pink. Dans le même temps Waters contacte Gerald Scarfe qui commence à travailler sur l’esthétique graphique des différents supports de cette œuvre tentaculaire (album, spectacle et film) donnant chair aux délires paranoïaques et masochistes de Waters.

Après des mois de tergiversations, de querelles intestines, de tensions financières et existentielles, l’album est prêt.

(à suivre)

Renaud ZBN