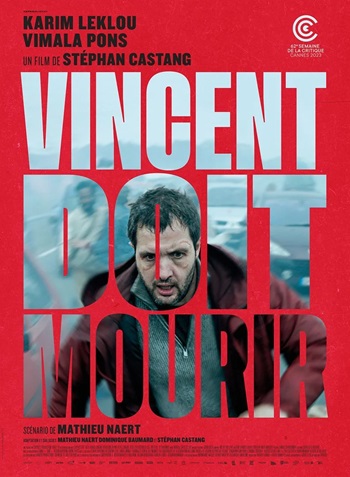

Nouvel exemple de l’intérêt que portent les jeunes auteurs au film de genre, Vincent doit mourir nous dit des choses plus que pertinentes sur l’état du monde, mais nous parle aussi d’amour au milieu de l’effondrement général.

Après l’impressionnant le règne animal il y a quelque semaines, Vincent doit mourir semble confirmer un intérêt croissant des jeunes auteurs français pour le cinéma de genre, ce qui est une excellente nouvelle au milieu d’un panorama pas trop positif du 7e Art – occidental tout au moins – acculé par le développement des plateformes et des séries TV, mais également incapable de trouver les nouvelles recettes du succès public.

Comme tout bon film de genre (polar, fantastique, SF, pour faire simple, même si on attend avec impatience un retour du western ou, pourquoi pas une naissance du cinéma érotique), Vincent doit mourir prend au sérieux les codes indispensables à son fonctionnement, sans rien de ce second degré tellement néfaste artistiquement : le film, selon les principes de la fiction post-apocalyptique (ou peut être ici pré-apocalyptique ?), est angoissant, effrayant même, atroce parfois, et c’est ainsi qu’il doit être pour marquer le spectateur, l’entraîner avec lui dans un cauchemar qui semble de plus en plus profond au fur et à mesure que le film avance. Il est d’ailleurs intéressant de constater le décalage entre la bande annonce, qui, sans doute pour attirer le chaland, semble promettre de légers accents de comédie, et la réalité du film, d’une noirceur jusqu’au-boutiste rare (on pense par exemple aux scènes de violence impliquant des enfants, ou à un combat physique éprouvant dans un environnement peu hygiénique !).

Comme tout bon film de genre (polar, fantastique, SF, pour faire simple, même si on attend avec impatience un retour du western ou, pourquoi pas une naissance du cinéma érotique), Vincent doit mourir prend au sérieux les codes indispensables à son fonctionnement, sans rien de ce second degré tellement néfaste artistiquement : le film, selon les principes de la fiction post-apocalyptique (ou peut être ici pré-apocalyptique ?), est angoissant, effrayant même, atroce parfois, et c’est ainsi qu’il doit être pour marquer le spectateur, l’entraîner avec lui dans un cauchemar qui semble de plus en plus profond au fur et à mesure que le film avance. Il est d’ailleurs intéressant de constater le décalage entre la bande annonce, qui, sans doute pour attirer le chaland, semble promettre de légers accents de comédie, et la réalité du film, d’une noirceur jusqu’au-boutiste rare (on pense par exemple aux scènes de violence impliquant des enfants, ou à un combat physique éprouvant dans un environnement peu hygiénique !).

Le film part d’une idée à la fois toute simple et formidable : Vincent (Karim Leklou, absolument parfait) commence à être victime d’agressions physique injustifiées, et se rend compte que le simple fait de le regarder dans les yeux peut porter certaines personnes à une violence extrême contre lui. Rapidement, il se rend compte qu’il n’a pas d’autre issue que la fuite, loin de la ville et de la foule…

Bien sûr, comme pour tout bon film de genre, aussi « fantastiques » soient les scènes que nous voyons à l’écran, le point de départ se doit d’être enraciné dans une réalité quotidienne dans laquelle nous nous reconnaissons, le jeu du scénario consistant à simplement pousser les curseurs plus loin dans le rouge : Vincent doit mourir nous parle donc de l’inconfort de plus en plus grand dans une société où le lien social se défait, où la bienveillance, voire même la simple politesse vis à vis de l’autre n’a plus court. Un monde où toute communication verbale semble privée de sens, de contenu (le film tout entier étant quasiment dépourvu de dialogue signifiant…). Un monde où tout ce que fait, tout ce que dit, tout ce qu’écrit « l’autre », nous est de plus en plus insupportable, au point que se montrer violent peut sembler une option. Mais cette intolérance brutale dévie peu à peu vers la pure sauvagerie, et donc la fin de la civilisation, qui devient flagrante dans les dernières scènes du film.

Là où le scénario de Mathieu Naert et la réalisation de Stéphan Castang (pour tous les deux, il s’agit de leur premier long-métrage !) surprennent le plus, c’est en injectant dans le film une histoire d’amour très forte : l’apparition du personnage de Margaux (une Vimala Pons rayonnante comme toujours…) permet au film d’emprunter un nouveau chemin, de bifurquer vers une sorte de rom com empêchée qui renouvelle avec finesse les enjeux. Il ne s’agit plus simplement de survivre, mais d’arriver à aimer, alors qu’à tout moment, l’être aimé peut devenir votre assassin, ou votre victime. Vincent doit Mourir enchaîne alors les scènes de quasi funambulisme entre tendresse et peur, un mélange rarement vu… Des scènes qui permettent d’admirer la finesse du jeu des acteurs, mais aussi la justesse du regard de Castang sur ses personnages.

Bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce premier film, et, comme souvent dans ce genre de fiction, on pourra trouver la fin trop simple, et donc décevante. Mais au moins, en restant dans le domaine de l’allégorie, sans avoir recours à des justifications scientifiques ou logiques, Naert et Castang réussissent à rester cohérents dans leur constat, sans appel, sur le sombre avenir qui attend nos sociétés où, clairement, « l’enfer, c’est les autres ».

![]()

Eric Debarnot