L’immense succès de The Wall a fini de consacrer Roger Waters comme seul maître à bord d’un Floyd lessivé. Les tensions et les querelles intestines ont fait exploser ce qui restait de cohésion et ont fini d’éteindre les vieilles amitiés. Waters va tout de même mettre en branle le douzième album du Pink Floyd. Un album du Floyd de Waters, avec Roger Waters, pour Roger Waters. L’aventure se termine dans une tristesse infinie, sur un album médiocre et le cœur plein de ressentiments. Pink Floyd en cette année 1983, vient d’accoster réellement sur « The Dark Side of the Moon ».

Après le succès mitigé du glaçant Animals, The Wall est un véritable triomphe pour le groupe. Pourtant les critiques seront mitigées. Certaines dubitatives cherchant encore l’ADN d’un Floyd progressif qui n’a pas lieu d’être sur une structure aussi rigide que l’Opéra Rock, d’autres franchement vindicatives égratignant jusqu’au sang un Waters perdu dans son délire égotique et paranoïaque, parlant d’un groupe vidé de sa créativité, de cette énorme machine, lourde et pataude, tournant désormais à vide. Mais l’autre partie de la critique Rock – tout comme le public – se laissera emporter dans le tourbillon musical du double album le plus vendu de tous les temps. Ils suivront Pink dans son cauchemar, ils tomberont avec lui dans les tréfonds de son âme malade, ils parleront de finesse, de subtilité, de lyrisme exacerbé et finiront d’assoir la légende – avec ses détracteurs – du onzième album de Pink Floyd : The Wall.

A sa sortie, les ventes vont à nouveau s’affoler et faire de The Wall le numéro un des hit-parades Américains pendant quinze semaines, se vendant à plus d’un million d’exemplaires au cours de ses deux premiers mois (Il deviendra au fil des ans le deuxième album des Pink Floyd le plus vendu derrière Dark Side of The Moon). Malgré l’ambiance délétère qui règne au sein du groupe et l’éviction de Richard Wright juste après les sessions d’enregistrement, le groupe va tout de même partir en tournée. Une tournée hors-norme, atteinte de ce gigantisme, de cette mégalomanie toute watersienne, qui ne s’arrêtera que dans quatre villes (Los Angeles, New York, Londres et Dortmund) : Waters refusera même un million de dollars d’un promoteur de Philadelphie qui voulait le faire jouer dans le stade de la ville. Malgré un public encore plus nombreux, encore plus avide de show, que sur la catastrophique tournée précédente de In The Flesh, ce sont seulement trente-deux dates réparties entre ces quatre villes, et pas une de plus, qui verront le groupe assurer la promotion de The Wall. L’ambiance délétère, les conflits d’égo entre les membres d’un groupe en pleine dissolution ont également pesé sur ce choix d’une tournée plus courte, plus condensée…

Mais il y a aussi le caractère démesuré de la tournée, la lourdeur titanesque d’un équipement sans précédent qui vont obliger promoteurs, managers et musiciens à concentrer dans le moins d’endroits possible ce barnum gigantesque. De nombreuses grues, quatre cent cinquante briques de carton créées afin d’ériger un mur de dix mètres de haut pour cinquante de large, Gerald Scarfe vient également prêter main forte en créant de nombreux films d’animation qui seront diffusés sur écran géant, ainsi que trois marionnettes colossales : un maître d’école de sept mètres de haut, la femme de Pink et sa mère sous la forme de ballons gonflables. Malgré les nombreux inconvénients, tout ces désagréments liés à la lourdeur d’une logistique gigantesque, d’une production excessivement chère (la production est si onéreuse que Richard Wright, engagé en tant que simple musicien, sera le seul membre du groupe à gagner de l’argent sur cette tournée !) et d’une paranoïa watersienne, confinant au génie, lorsque le groupe finira les concerts complètement cachés derrière cet immense mur, ces dates mythiques rentreront dans l’histoire du Rock et des lives. Durant presque un an et demi, l’immense structure de The Wall, à la logistique aussi complexe que l’agencement et la mise en place des titres sur l’album, va ravir les fans du groupe. Fini les stades sans âmes à l’acoustique déplorable, le « spitting incident » de Montréal a servi de leçon à Waters, les Floyd retournent jouer en intérieur où ils peuvent à nouveau maîtriser le son, le lieu et le concept.

Mais il y a aussi le caractère démesuré de la tournée, la lourdeur titanesque d’un équipement sans précédent qui vont obliger promoteurs, managers et musiciens à concentrer dans le moins d’endroits possible ce barnum gigantesque. De nombreuses grues, quatre cent cinquante briques de carton créées afin d’ériger un mur de dix mètres de haut pour cinquante de large, Gerald Scarfe vient également prêter main forte en créant de nombreux films d’animation qui seront diffusés sur écran géant, ainsi que trois marionnettes colossales : un maître d’école de sept mètres de haut, la femme de Pink et sa mère sous la forme de ballons gonflables. Malgré les nombreux inconvénients, tout ces désagréments liés à la lourdeur d’une logistique gigantesque, d’une production excessivement chère (la production est si onéreuse que Richard Wright, engagé en tant que simple musicien, sera le seul membre du groupe à gagner de l’argent sur cette tournée !) et d’une paranoïa watersienne, confinant au génie, lorsque le groupe finira les concerts complètement cachés derrière cet immense mur, ces dates mythiques rentreront dans l’histoire du Rock et des lives. Durant presque un an et demi, l’immense structure de The Wall, à la logistique aussi complexe que l’agencement et la mise en place des titres sur l’album, va ravir les fans du groupe. Fini les stades sans âmes à l’acoustique déplorable, le « spitting incident » de Montréal a servi de leçon à Waters, les Floyd retournent jouer en intérieur où ils peuvent à nouveau maîtriser le son, le lieu et le concept.

Le projet multiformes, multimédias, que Roger avait créé pour The Wall est en train de s’achever, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un succès. La tournée se joue à guichets fermés durant un an et demi, marquant les spectateurs par le gigantisme des décors et la nouveauté conceptuelle de ces live inédits. Le film vient de sortir et cumule 22 millions de dollars rien qu’aux Etats-Unis. En France, il attirera plus de 2,7 millions de personnes qui viendront suivre la descente aux enfers de Pink. C’est un triomphe pour Roger. Sa prise de pouvoir au sein du groupe (bien aidé par la léthargie créatrice et le désintérêt croissant des autres membres qui semblaient avoir déjà tout dit et se laissaient vivre sous les bons auspices du Dieu Dollar), son lobbying pour imposer ses vues, ses choix et ses thèmes se voient récompensés par un énorme succès. Le demi-succès d’Animals est complètement oublié, la totale réussite de The Wall conforte dorénavant – envers et contre tous – la voie créative étrange, nostalgique et autobiographique que Waters a décidé de prendre.

Mais Roger n’en a pas terminé – ne veut pas en terminer ? – avec ce projet tentaculaire, cette somme artistique et autobiographique : il s’attaque désormais en cette année 1982 à la finalisation de la bande originale du film The Wall. Waters s’accroche à son bébé, lui tient la main, continue à vouloir le faire grandir, comme si inconsciemment il savait que c’était la fin, le dernier grand coup d’éclat de ce groupe en pleine déliquescence. Il reprend le chemin des studios et commence à travailler (When the Tigers Broke Free notamment, qui sera dans le film), à retravailler certains morceaux pour les faire coller à la logique cinématographique (Bring the Boys Back Home sera réenregistrée pour le film) . Le projet de Roger nommé Spare Bricks (« Briques de rechange » qui sera le titre de travail de l’album) continue d’avancer en parallèle de la réalisation du film d’Alan Parker. Waters souhaite également enregistrer de nouvelles chansons pour enrichir le récit de son œuvre, développer encore plus un narratif assez brouillon sur l’album, et offrir ainsi à Parker encore plus de matière pour finaliser comme il faut la dernière étape du concept The Wall. C’est durant l’étrange enregistrement de ce nouvel album qui n’en est pas un, cette œuvre que Roger couve d’un œil attendri, qu’il surprotège tenant bien serré entre ses bras son enfant, loin des autres qui ne pourrait que le blesser, que lui faire du mal ; imitant dans une sorte de réflexe inconscient cette mère castratrice qu’il égratignait, qu’il jugeait si sévèrement sur The Wall. C’est donc pendant la dilatation inutile d’une œuvre déjà aboutie et dont Waters ne veut pas – encore – se séparer que va se produire un évènement qui va signer la fin d’un projet absurde voulu en grande partie par Roger et la major EMI qui, voyant le succès de l’album, souhaitait récupérer à moindre frais quelques Livres Sterling supplémentaires sur le dos de la bête. La guerre des Malouines éclate au mois d’Avril 1982 et vient bousculer l’âme rebelle et profondément antimilitariste de Waters, qui voit s’incarner dans ce conflit soudain ses – dorénavant – thèmes de prédilection (si l’on est gentil), ses thématiques pénibles et obsessionnelles (si l’on veut être plus exact).

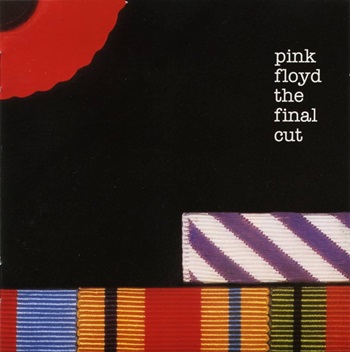

Allez hop ! Terminé Spare Bricks, fini de couver The Wall, il marche tout seul dorénavant et va continuer sa glorieuse vie en solitaire comme un grand. Roger entrevoit dans ce conflit toutes ses obsessions, ses angoisses, toutes ses psychoses resurgir une à une, lui dictant de lancer enfin un nouveau projet. Les thématiques qui hantent Roger semblent s’enchevêtrer, se mêler les unes aux autres, s’imbriquer dans son esprit : La guerre, son antimilitarisme, son aversion pour les conservateurs en général et pour Margaret Thatcher en particulier, et son père, son père partout, toujours, qui le hante, cannibalisant sa créativité excluant par sa prégnance et son emprise toute tentative de création à plusieurs. Waters va alors se jeter dans ce projet, trop content d’égratigner la vieille Thatcher et de rendre un énième hommage à son défunt père. Il se met derrière sa guitare grattant quelques nouveaux morceaux se concentrant sur ses obsessions paternelles et martiales pour tenter de s’échapper de The Wall, de dépasser et de trouver encore des choses à dire après la synthèse réussie de ses psychoses sur l’album précédent. La récurrence des thèmes et des sujets avec le disque précédent amène naturellement, presque inconsciemment, une similitude musicale, une ressemblance conceptuelle. Des nouveaux titres manquant donc cruellement d’originalité mais pas que… Waters va alors plonger dans la facilité – un comble pour le grand créateur de concept du groupe, le moteur créatif du Floyd – en recyclant des morceaux prévus au départ pour The Wall mais non retenus par le triumvirat Waters/Ezrin/Gilmour à l’époque. One of the Few, The Final Cut, The Hero’s Return ou encore Your Possible Pasts seront ainsi inclus au prochain album, finissant de sceller la rupture entre un Gilmour pas convaincu par l’idée (Il dira laconiquement: « Si ces chansons n’étaient pas assez bonnes pour The Wall, pourquoi le seraient-elles maintenant ? ».) et qui souhaite écrire de nouveaux morceaux pour l’album, et un Waters intraitable, intouchable, tout-puissant depuis le triomphe de The Wall, sceptique également sur la capacité du beau David de reprendre le chemin de la composition qu’il a délaissé depuis quelques albums, et souhaitant s’accaparer entièrement son hommage paternel. L’hostilité du duo Mason/Gilmour envers le projet pamphlétaire et commémoratif de Roger fini d’agacer celui-ci et c’est dorénavant séparément que les musiciens vont travailler. Chacun son studio, chacun son ingé’ son. Les deux Pink Floyd se retrouvent une fois par semaine pour faire un point sur l’avancée des travaux, c’est sûrement lors de ces rendez-vous professionnels tendus que les deux hommes faillirent en venir aux mains et que le nom de Gilmour disparut de la liste des producteurs. Waters prit également la décision folle d’inscrire au dos de la jaquette de l’album : The Final Cut : a requiem for the post war dream, by Roger Waters. Par cette mention, Roger vient de mettre un terme à quinze ans de Pink Floyd, par cette simple phrase l’un des plus grands groupes de l’histoire vient de se tirer une balle en pleine tête par la main tremblante, vengeresse, de son leader historique.

C’est pour l’instant doucement, insensiblement que la vie s’échappe de ce corps déjà en train de refroidir. On entre dans ce nouvel opus comme l’on sortait du précédent. Ce sont des effets sonores, des bruitages d’avion de chasse rasant les maisons, des explosions d’obus, des commandements militaires hurlés dans les haut-parleurs ou un autoradio en recherche de stations qui ouvrent cet album à l’artwork austère et franchement moche (un comble pour un album des Pink Floyd (Mais est-ce encore un album du Floyd ?). C’est par la condamnation de l’Angleterre et son intervention aux Malouines (une guerre approuvée d’ailleurs par une majorité d’Anglais à l’époque) que va débuter The Post War Dream sur une mélopée sirupeuse et larmoyante au son de trompettes martiales, avant un réveil tonitruant où la voix rageuse de Roger interpelle directement son ennemie Margaret Thatcher. On se prend alors à rêver de retrouver un peu de cette rage que Roger avait su si brillamment instiller sur l’album précédent, on se prend encore à rêver lorsque sur la pâlichonne Your Possible Pasts la saturation de la Black Strat’ du maître vient retentir dans nos oreilles avides. Mais très rapidement une langueur musicale conférant à un véritable assoupissement s’empare de l’album (One of the Few, la pompeuse When the Tigers Broke Free, les soporifiques Southampton Dock ou Two Suns in the Sunset). Le National Philharmonic Orchestra dirigé par le grand Michael Kamen n’y peut rien, rajoutant de la lourdeur aux mélodies déjà mélancoliques de Roger là où l’orchestre du même Kamen redynamisait, rehaussait les mélodies rigoureuses de The Wall dépassant le style pompier pour le lyrisme, l’ampoulé pour l’épique.

La comparaison entre les deux œuvres se fait, hélas pour Roger, aussi douloureuse qu’elle soit. Même équipe, titres venant directement des déchets de The Wall, gimmicks techniques identiques (effets sonores et autres bruitages), récurrence des thématiques; on ne peut que comparer, faire des analogies entre les deux oeuvres et s’apercevoir de l’écart entre un travail de groupe – même si c’était déjà compliqué sur The Wall – avec ses automatismes, son émulation collective, son partage d’idées et le travail d’un homme seul, d’un Roger usé, fatigué par ses années au sein du Floyd et sa mégalomanie galopante de plus en plus dommageable. Malgré son concept, le disque semble décousu, n’amenant jamais d’harmonie entre les chansons, de ligne directrice claire. Son formatage en morceaux courts pour d’éventuels passages radio ne permet pas d’élever les titres comme aurait pu le faire un Floyd progressif prenant le temps du développement musical et thématique ou bien la cohérence d’un concept poussé jusqu’au bout où les formats courts des titres semblent ne faire qu’un, prisonniers qu’ils sont de la puissance de ce même concept. Si l’album est un échec artistique – et commercial (Il reste l’album qui s’est le plus mal vendu depuis Meddle en 1971), tout n’est pas à jeter par dessus bord. Quelques trouvailles s’avèrent pertinentes comme le cri de Roger (« and hold on to the dream ! ») sur The Gunner’s Dream par exemple où le saxophone vient prendre le relais du gémissement de Waters, sans raccord, dans une sorte de continuation plaintive où voix et saxophone se mêlent douloureusement. Malgré les évictions, – Rick Wright n’est plus là, son synthé non plus hélas, et Mason se verra tout simplement remplacé à la batterie par Andy Newmark sur Two Suns In The Sunset -, malgré la soif d’autocratie d’un Waters en roue libre qui se refuse à tout partage, Gilmour viendra se rappeler aux bons souvenirs des fans en faisant pleurer sa Stratocaster sur les quelques solos de Your Possible Pasts, One Of The Few ou The Fletcher Memorial Home. C’est encore lui qui viendra offrir – par la bonne grâce de Waters qui lui laissera partager les couplets – le meilleur morceau de l’album. Gilmour rentre dans Not Now John la rage au ventre et au cœur, crachant ses couplets, gueulant ses « Fuck all that ! » à la face d’un Pink Floyd maintenant fini mais désormais mythique. Ce sont toutes ces années de pression, de tensions professionnelles que David fulmine sur ce morceau de Hard-Rock brut tombé au beau milieu de cette mélasse larmoyante, comme une couille king size au milieu d’une soupe de larmes.

Le disque ne convaincra ni les critiques ni le public à sa sortie. Waters, la tête dans le sac, mettra cet échec sur le compte du manque d’implication des autres membres, et en aucun cas d’une absence de créativité, d’une baisse de qualité de ses compositions. Deux ans après – sans n’avoir jamais fait tourner The Final Cut sur aucune scène – Roger considérant Pink Floyd comme « une force épuisée » mettra un terme à sa magnifique aventure avec le groupe. Il s’ensuivra de nombreux procès pour la captation des droits, du nom, et pour le droit pour les autres membres de jouer sous le nom de Pink Floyd. Il s’ensuivra encore trois pauvres albums, trois tentatives de résurrection, trois tentatives de ramener à la vie l’un des plus grands, des plus influents groupes que la scène Rock ait jamais porté. Mais rien n’y fera, Roger est parti, l’âme du groupe s’est envolée. Cette force qui permit à ce petit groupe de l’underground londonien d’avancer malgré tout ; malgré les morts, malgré les échecs. Cette puissante âme qui leur fit dépasser, avaler, digérer, inventer les styles, les concepts. Qui leur permit de jongler avec les esthétiques, les langages ; de flotter d’une Pop Psychédélique perdue dans les volutes cannabiques et les voyages chimiques où Syd – ah, Syd ! – se désintégra dans une de ces galaxies lointaines, à un Space Rock étrange et inquiétant. Papillonner d’un Rock symphonique complexe et aristocratique à un Rock Progressif qui va balayer les 70’s dans un tourbillon de créativité. Les Pink Floyd auront inventé les seventies et leur auront donné le coup de grâce dans un même élan cathartique : donner la vie et se l’ôter, vivre et mourir, être et ne plus être.

Les Pink Floyd furent, la musique ne retiendra que cela.

Renaud ZBN

il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Notamment ses inexactitudes et ses parti pris. la presse française ne va pas descendre cet album. Bien au contraire même si mes souvenirs exacts. Certes il s’est moins vendu mais l’échec commercial ne veut pas dire échec artistique. l’orchestre n’alourdit rien du tout. Bref, un texte bourré de clichés éculés c’est bien dommage.

«échec commercial ne veut pas dire échec artistique» je suis bien d’accord avec vous (même s’il me semble n’avoir jamais dit cela).

Par contre échec artistique veut souvent dire échec commercial ( même si l’on peut trouver des contre-exemples)… et cela ment rarement.

En l’occurrence je ne pense pas qu’il y ait échec artistique. Mais ce n’est pas moi qui écrit ceci : « Des nouveaux titres manquant donc cruellement d’originalité mais pas que… Waters va alors plonger dans la facilité – un comble pour le grand créateur de concept du groupe, le moteur créatif du Floyd – en recyclant des morceaux prévus au départ pour The Wall mais non retenus par le triumvirat Waters/Ezrin/Gilmour à l’époque » que je traduis par « échec artistique » sinon qu’est-ce que cela signifie ? Ceci encore : « Le National Philharmonic Orchestra dirigé par le grand Michael Kamen n’y peut rien, rajoutant de la lourdeur aux mélodies déjà mélancoliques de Roger là où l’orchestre du même Kamen redynamisait, rehaussait les mélodies rigoureuses de The Wall dépassant le style pompier pour le lyrisme, l’ampoulé pour l’épique. » Et encore « Mais très rapidement une langueur musicale conférant à un véritable assoupissement s’empare de l’album (One of the Few, la pompeuse When the Tigers Broke Free, les soporifiques Southampton Dock ou Two Suns in the Sunset). » (au passage, When The Tigers » ne figure pas sur l’album, il n’a été intégré que lors d’une réédition. Le titre était sorti en 45-tours et était lui, effectivement tiré du film The Wall). quant à « l’âme rebelle et profondément antimilitariste de Waters, qui voit s’incarner dans ce conflit soudain ses – dorénavant – thèmes de prédilection (si l’on est gentil), ses thématiques pénibles et obsessionnelles (si l’on veut être plus exact). » je vous laisse juge évidemment du coté « pénible et obsessionnel » auquel je n’adhère pas, mais c’est un détail. Enfin, à vous lire (je viens de vous relire) on a le sentiment que « Not Now John » est une chanson de Gilmour (un peu comme Comfortably) mais il n’en est rien. En fait, je pense que cet album est très sous-estimé pour une simple et bonne raison : il signe effectivement la fin du Floyd flamboyant des seventies et les gens en ont beaucoup voulu à Waters pour cela. Allez, je lance une option (qu’il faudrait vérifier) : idée surtout répandue par ceux qui n’ont découvert le groupe qu’après. Franchement, en 1983, quand l’album est sorti je l’ai vraiment trouvé excellent et je ne savais même pas ce qu’il en était de leur histoire interne. Donc, pour conclure, The Final Cut est loin d’être un échec artistique. Quant aux 3 autres albums, ils ne sont pas à jeter sans discernement sauf peut-être le loukoum fade qu’est The Endless River qui, lui, est vraiment une resucée de vieux trucs de plus de 20 ans laissés pour compte à l’époque de The Division Bell (avec un petit coup de Wright en 1969 en prime, histoire de…). mais c’est une autre histoire non ? Amicalement

merci de ce long développement cher Phil…

Les sensibilités ne sont pas les mêmes, les analyses non plus. Il reste la passion du Floyd dans vos récriminations…et c’est bien là l’essentiel.

amicalement

pas des récriminations, une discussion. Avec différences de point de vue et arguments (des deux côtés )

Je partage tout à fait le point de vue de Phil, mis à part la critique de Endless River qui me semble simpliste.

Dernier immense et très bel album des Floyd.

Waters, créateur génial.

Où sont les musiciens aujourd’hui aussi créatifs géniaux et rebelles que les Floyd ? Soyons sérieux !!!!!Et comme disent les blues men :What music!!!

Je ne partage pas cette vision de « the Final Cut » et si certains développements sur l’ambiance du groupe sont assez justes … ils restent approximatifs. Les fans du Floyd ne s’y trompent pas et The Final Cut … tout comme Animals trônent souvent dans les hauts plateaux des fans artistes … Je ne partage pas ce récit mais je respecte votre opinion. Bien à vous

C’est l’album de Pink Floyd que je deteste, album lourd, déprimant et qui vous fait haïr davantage les megalomanes et ay vu de ce qui est devenu, avec l’actualité, du grincheux et oxidé Roger Waters je prend plus la mesure de cette haine que je porte à l’album; ilne suffit pas de critiquer pour etre bon, c’edt une facilit, il faut l’être vraiment sans critiquer. Waters est au bord de me faire hair Pink Floyd même. Comme antidote, je garde en mémoire les merveilleux Meddle, Atom heart mother et DSOM et vous, M. Waters, continuez à rouspeter comme un enragé, la demence sénile ça ne pardonne pas

C’est l’album de Pink Floyd que je déteste; album lourd, monotone, déprimant et qui vous fait haïr davantage les megalomanes; on y sent plus la guerre à l’interieur du groupe que dans la thématique. Et au vu de ce qui est devenu, avec l’actualité, le grincheux et oxidé Roger Waters, je prend plus la mesure de cette haine que je porte envers l’album; il ne suffit pas de critiquer pour être bon, c’est une facilité, il faut l’être vraiment. Waters est au bord de me faire haïr Pink Floyd même. Comme antidote, je garde, nostalgique, en mémoire les merveilleux Meddle, Atom heart mother et DSOM et vous, M. Waters, continuez à rouspeter comme un enragé, la démence sénile ça ne pardonne pas.

Mais parfois on vieillit sereinement… Gilmour et sa petite vie peinard de grand-père, j’ai de la tendresse pour lui.

C’est l’album de Pink Floyd que je déteste; album lourd, monotone, déprimant et qui vous fait haïr davantage les megalomanes; et au vu de ce qui est devenu, avec l’actualité, le grincheux et oxidé Roger Waters, je prend plus la mesure de cette haine que je porte envers l’album; il ne suffit pas de critiquer pour être bon, c’est une facilité, il faut l’être vraiment. Waters est au bord de me faire haïr Pink Floyd même; je ne lui pardonnerai jamais le massacre de DSOTM dans sa nouvelle version. Comme antidote, je garde, nostalgique, en mémoire les merveilleux Meddle, Atom heart mother et DSOTM et vous, M. Waters, continuez à rouspeter comme un enragé, la démence sénile ça ne pardonne pas.

On a le droit de penser que les albums post Waters sont mauvais. en ce qui me concerne, je les apprécie largement plus que cet album très oubliable, comme tous les albums de Waters… je préfère les élans musicaux de Wright et Gilmour. Et je place Sorrow et surtout High Hopes dans mon top5 des meilleures chansons de Pink Floyd. Qu’importe les textes que je n’ai jamais lus du reste…

Tellement d’accord avec vous. Je suis fan fini de Floyd depuis DSOTM mais pour moi, the Final Cut n’est pas du Pink Floyd mais du Waters sans Gilmour avec sa guitare et sa voix, et Wright et ses touches de synthé. Sur Division Bell, Gilmour nous a donné plusieurs chansons Floydienne. Pas mal meilleur musicalement que tous albums pompeux de Waters. High Hopes et Sorrow sont dans mon top 10 de Pink Floyd.

Parler de délire psychotique ne revient qu’à Syd, bien shooté au LSD entre autres. Il y a laissé sa peau. Ce prix là ne valorise en rien le résultat artistique il est plutôt le masque de manques si prégnants d’une souffrance intime. En ce sens, Waters n’a rien de psychotique. Un ego surdimensionné, probable. Des fractures intimes infantiles, c’est certain. Une totale intolérance â la bêtise humaine, c’est probable. Une conviction que le monde ne se sortira de l’impérialisme guerrier, et donc financier, qu’en « faisant la peau » de ceux qui tirent les ficelles des marionnettes politiciennes, c’est certain. Ceci dit, Gilmour a emmené le Pink Floyd vers des productions plus en rapport avec ses rifts musicaux, c’est aussi certain, il faut bien sortir d’une certaine claustration clastique.

Qui a fait mieux que pink Floyd ??? Vous les détracteurs ……

Personnellement, n’étant pas fan de Pink Floyd, hormis la période Barrett, j’aurais tendance à te citer des dizaines de groupes qui ont « fait mieux que Pink Floyd », mais j’imagine que pour un fan du groupe, ma parole n’a aucune valeur ! Je laisserai donc les experts du groupe chez Benzine répondre à ma place…