Après les cow-boys et les Indiens, Tiburce Oger poursuit son étude des mythes fondateurs du Far West. Place aux gangsters !

Depuis Buffalo Runner et Ghost Kid, nous savions que Tiburce Oger aimait les cow-boys et les indiens. Pour eux, il a déposé les crayons pour se consacrer à l’écriture de biographies, d’abord des pionniers de la conquête de l’Ouest (Go West Young Man), puis d’Indiens (Indians), enfin, pour ce dernier tome, d’outlaws.

Avec sa tête associée à une récompense, qu’il soit mort ou vif, placardée partout sur les murs de la ville, le hors-la-loi fait partie intégrante du mythe américain. Le gangster est libre, certes, mais il est contraint à fuir. Il joue avec sa vie et… souvent, avec celles des autres. Il tue et finit, presque toujours, par être tué. Avouons que, sans forces de l’ordre efficaces, l’époque était objectivement violente. Les États-Unis ont conservé ces passions, à nos yeux morbides, des armes et de la légitime défense.

Avec sa tête associée à une récompense, qu’il soit mort ou vif, placardée partout sur les murs de la ville, le hors-la-loi fait partie intégrante du mythe américain. Le gangster est libre, certes, mais il est contraint à fuir. Il joue avec sa vie et… souvent, avec celles des autres. Il tue et finit, presque toujours, par être tué. Avouons que, sans forces de l’ordre efficaces, l’époque était objectivement violente. Les États-Unis ont conservé ces passions, à nos yeux morbides, des armes et de la légitime défense.

À partir d’archives, Tiburce Oger dresse le portrait de douze authentiques bandits, plus ou moins connus, et plus ou violents. Nous projetant en 1799 au Kentucky, il débute avec les frères Harpe, de sinistres tueurs en série traqués par un dur à cuire. Le scénariste est malin, il multiple les points de vue, le brave gars et le sadique, le pauvre type et l’ombrageux. Nous avons la surprise de découvrir deux femmes, un esclave en fuite ou un indien. Si le format retenu est très court, il concentre plusieurs de ses récits sur l’élément déclencheur. Ne nous sommes-nous pas tous posés un jour cette question ? Comment devient-on un bandit ? Il écorne le mythe du coquin romantique : la plupart ont pris les armes pour se venger. Or, certains y ont manifestement pris goût.

Oger a confié le dessin à douze dessinateurs réalistes, tous connus pour de précédents travaux sur le western. Afin de conférer une unité à l’ensemble, il cède la parole à un vieil armurier qui tente d’amadouer un jeune et curieux braqueur en lui racontant des histoires de gangsters. « Petit, le crime ça eut rapporté, mais, crois-moi, c’est fini… »

Stéphane de Boysson

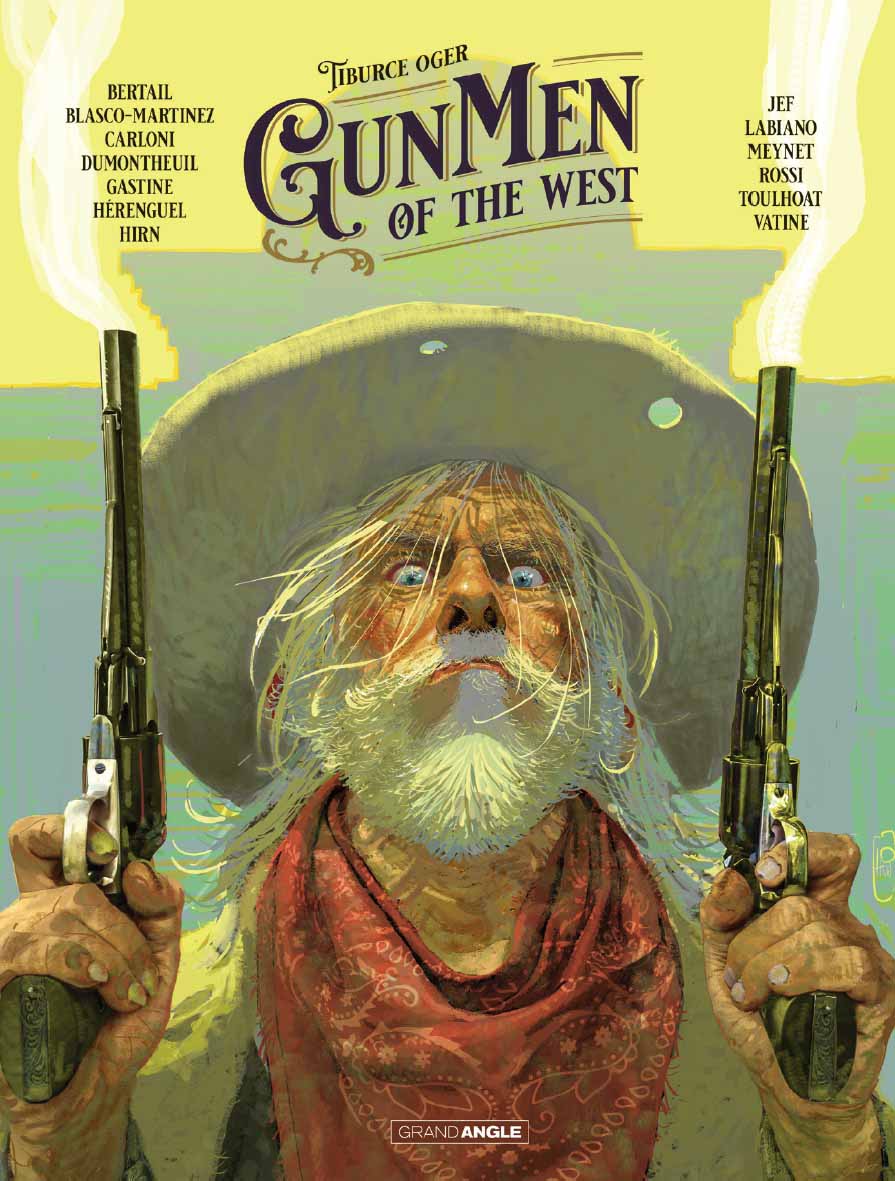

Gunmen of the West

Scénario : Tiburce Oger

Dessin : Collectif*

Éditeur : Bamboo / Grand angle

86 pages, 19,80 €

Date de sortie : 15 novembre 2023

*Dominique Bertail, Nicolas Dumontheuil, Félix Meynet, Olivier Vatine, Eric Hérenguel, Hugues Labiano, Christian Rossi, Laurent Hirn, Jef, Paul Gastine, Ronan Toulhoat, Stefano Carloni, Benjamin Blasco-Martinez

Gunmen of the West — Extrait :