On prend les mêmes et on remet le couvert avec quadruple supplément de teubs en façade, pour un résultat prévisible… mais pas seulement. Si sa sortie en 1991 n’a pas exactement rassasié les fans, la seconde fournée de la Machine de Fer-blanc est globalement plus digeste que celle qui la précéda.

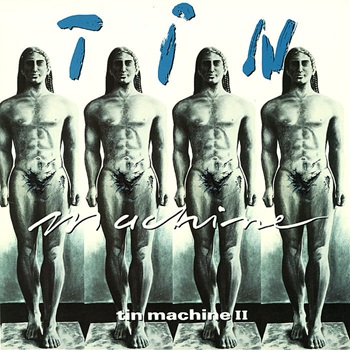

Après un premier opus tièdement accueilli et une tournée internationale menée dans la même température, Tin Machine se réunissent en Australie à l’automne 1989 pour écrire de nouvelles chansons. David consacre l’année 1990 à une tournée solo et participe à l’improbable Linguini Incident de Richard Shepard. C’est alors que les pontes d’EMI lui annoncent qu’ils refusent de promouvoir un autre album de Tin Machine. Eux, ce qu’ils veulent, c’est un nouveau Let’s Dance, forcément. Un Tonight ou un Never Let Me Down, à la rigueur. Désormais intraitable sur ses directions de carrière, Bowie se braque et claque la porte pour aller signer chez Victory. En 1991, Tin Machine boucle son second album à Los Angeles. Les sessions ont lieu sous la houlette de Hugh Padgham, qui s’entend bien avec Reeves Gabrels mais décrira les frères Sales comme de « complets tarés ». Sur les conseils de la maison de disques, le groupe accepte d’écrire des chansons un peu plus variées. Pour la pochette, ce sera quatre Kouroi en full frontal, une brochette de bites que l’Amérique censure aussi sec. Jamais à court de ressources, Bowie propose à Victory de faire imprimer des Popauls amovibles que les fans yankees pourraient recoller sur leur exemplaire. La proposition est catégoriquement refusée.

D’entrée de jeu, Baby Universal reconduit le heavy garage speedé du premier album, avec toutefois plus de concision et de mélodie. Le tempo s’assagit sur One Shot pour explorer des boucles pop un peu convenues, mais sur lesquelles la voix de Bowie est en terrain connu. Dommage toutefois que la composition traîne en longueur, avec un gimmick vocal qui s’use à mesure que les soli de Gabrels prennent le premier plan. Il est d’ailleurs amusant de constater que malgré les influences « arty » revendiquées par l’intéressé, qui cite notamment les Pixies et Nine Inch Nails, son jeu trahit une éthique de shredder où chaque lead devient une course de vitesse, que la chanson s’y prête… ou non. Le NY Times avait à l’époque parlé d’un mélange entre « Robert Fripp, Eddie Van Halen et une sirène d’ambulance ». Même en étant d’accord sur les ingrédients énoncés dans cette formulation présentée comme un compliment, leur dosage reste éminemment problématique. Les coups de vibrato à la Jeff Beck sont divertissants mais les plans les plus speedés sont brouillons, confondant vitesse et virtuosité, flux de notes et phrasé. On sent également que les rythmiques ennuient vite le bonhomme, qui se borne à plaquer quelques accords en guettant la prochaine sègue. Le groupe aurait sans doute gagné à intégrer Kevin Armstrong à plein temps pour équilibrer un peu la créativité des parties de guitares.

D’entrée de jeu, Baby Universal reconduit le heavy garage speedé du premier album, avec toutefois plus de concision et de mélodie. Le tempo s’assagit sur One Shot pour explorer des boucles pop un peu convenues, mais sur lesquelles la voix de Bowie est en terrain connu. Dommage toutefois que la composition traîne en longueur, avec un gimmick vocal qui s’use à mesure que les soli de Gabrels prennent le premier plan. Il est d’ailleurs amusant de constater que malgré les influences « arty » revendiquées par l’intéressé, qui cite notamment les Pixies et Nine Inch Nails, son jeu trahit une éthique de shredder où chaque lead devient une course de vitesse, que la chanson s’y prête… ou non. Le NY Times avait à l’époque parlé d’un mélange entre « Robert Fripp, Eddie Van Halen et une sirène d’ambulance ». Même en étant d’accord sur les ingrédients énoncés dans cette formulation présentée comme un compliment, leur dosage reste éminemment problématique. Les coups de vibrato à la Jeff Beck sont divertissants mais les plans les plus speedés sont brouillons, confondant vitesse et virtuosité, flux de notes et phrasé. On sent également que les rythmiques ennuient vite le bonhomme, qui se borne à plaquer quelques accords en guettant la prochaine sègue. Le groupe aurait sans doute gagné à intégrer Kevin Armstrong à plein temps pour équilibrer un peu la créativité des parties de guitares.

À défaut d’être une composition révolutionnaire, You Belong In Rock & Roll redresse la barre avec une fausse sobriété bienvenue. Guidée par une batterie robuste où se greffent guitares acoustiques, claps, chœurs et saxophones, la chanson est un peu le Blue Jean de Tin Machine, un single efficace qui assume son enveloppe formatée. Alors que Bowie avait jadis envisagé de revisiter Ladytron sur Pin-Ups, l’un des hauts points de Tin Machine II est, à mon humble avis, une reprise d’un autre classique de Roxy Music : If There Is Something. La chanson est expédiée sur un tempo hard rock bien éloigné de l’originale, mais qui permet d’observer le groupe en action sur un matériau de réelle qualité. On dit parfois qu’une grande chanson le restera toujours, un adage qui se vérifie dans le cas en présence. Je me considère à titre personnel comme un puriste de Roxy (sans doute mon groupe non-américain favori) et cette version improbable parvient à conquérir mon suffrage. On aurait certes préféré que Gabrels se muselle avec davantage de fermeté, mais la section rythmique est au cordeau et Bowie chante avec une majesté qu’on ne lui avait pas connue depuis quelques albums. L’acoustique est de retour sur Amlapura, ballade élégante où le chanteur reprend ce timbre brumeux qu’il affectionnait au début des années soixante-dix. La mélodie a le mérite d’être à la fois jolie et mémorable. Miracle, Reeves bride enfin son stroboscope sur le solo final. (ou, du moins, le fadeout intervient juste au moment où il semble commencer à se chauffer les doigts. Ouf !)

Les couplets de Betty Wrong manquent de sel mais son refrain est plutôt entraînant. La progression d’accords est quasiment un ancêtre du Slow Burn de Heathen, qui raffinera la formule avec un panache nettement supérieur. Le groove palpitant des frères Sales est exemplaire sur You Can’t Talk, ce qui n’endigue aucunement la bêtise d’une chanson encombrée par des vocaux cabotins et des guitares funky qui s’accordent mal avec la cadence musculeuse de la section rythmique. Au rayon des idées saugrenues, Hunt Sales s’empare du micro sur Stateside, blues rock de pacotille au refrain crétin qui traîne du cul sur plus de cinq minutes où les limites sont légion. Le batteur n’a aucune alchimie vocale avec Bowie, et les claviers de bar band sont à peine moins gênants que le mauvais solo de saxophone de la quatrième minute. Le texte est un assemblage de poncifs américains sans doute pensés comme tels, mais qui ne transcendent jamais leurs clichés au-delà d’un clin d’oeil de médiocrité consciente. Pour ne rien arranger, Reeves Gabrels se met à éclabousser les murs avec ferveur et la chanson se paie enfin un mur qui coupe court à son errance. À l’inverse, Shopping for Girls est une réussite. Les mélodies de la composition, couplées à un sujet pourtant sordide (la prostitution infantile en Thaïlande), en font un moment véritablement prenant à l’échelle de l’album, prouvant que Bowie, sous la rigidité apparente de Tin Machine, reprend bel et bien goût à la créativité.

Retour au bon gros hard rock de crise de quarantaine sur A Big Hurt, pavé distordu à peu près aussi subtil et léger qu’un âne moribond, où le groupe enclume dans la droite lignée du premier album. Le programme est tout tracé, Bowie parle plus qu’il ne chante et la vaillance de la section rythmique surpasse une fois encore celle des guitares. La ballade Sorry, écrite et chantée par Hunt Sales, pourrait avoir été conçue pour Rod Stewart un soir de cuite. La chanson ne dépasse pas les quatre minutes mais ses changements d’accords ne semblent pas savoir où aller, faisant rapidement poindre un fâcheux ennui. Heureusement, Goodbye Mr Ed est bien meilleure, avec des mélodies aussi attachantes que le sujet de son texte est improbable (le… cheval parlant d’une série américaine des sixties, d’accord d’accord). Taquin, le groupe glisse une piste cachée en fin de cd. Une minute instrumentale baptisée Hammerhead, où les frères Sales matraquent sec tandis que Bowie tempête dans son saxo et que Gabrels se tripatouille fort bruyamment le nombril. En bref, un second album aux allures de paradoxe, tour à tour brouillon, rigolo, incongru et surprenant, où se croisent singles pop rock et textes à propos d’enfants morts. Tin Machine II est à la fois formaté et bizarre, frustrant par instants et divertissant par éclairs, avec des hauts et des bas plus marqués que ceux de son prédécesseur.

![]()

Mattias Frances

Analyse fine et fouillée d’un disque plus complexe à décrypter que le premier opus. Malgré quelques bons passages (You Belong In Rock N Roll, Betty Wrong, la reprise de Roxy), ça ne décolle pas des masses et quand on compare aux groupes de l’époque (Pixies, Nirvana), Tin Machine fait plutôt penser à « mes darons font du rock »….Sinon belle pochette avec les membres de Tin Machine en exhibition…Vivement la suite quand Bowie sortira enfin de sa torpeur de bel endormi…