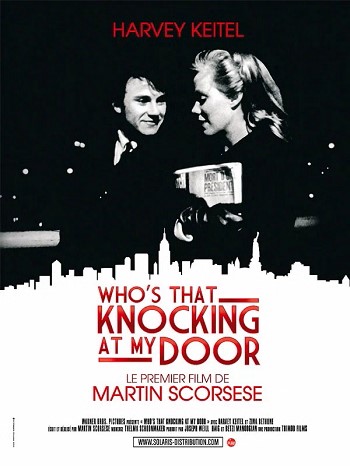

Nous commençons une nouvelle rétrospective du travail de Martin Scorsese avec Who’s That Knocking at My Door, un premier film rappelant que tous les coups d’essai ne sont pas des coups de maître !

Né en 1942 dans le Queens, Martin Scorsese grandit à Little Italy dans un environnement marqué par le catholicisme. Parce que son asthme l’empêchait de participer aux activités sportives avec ses copains, les parents de Martin et son grand frère l’emmenèrent souvent dans les salles obscures. L’échec de sa vocation de prêtre le fera bifurquer vers des études de cinéma. En 1964, il travaille sur un court de John G. Advilsen, futur réalisateur de Joe, c’est aussi l’Amérique et du premier Rocky. Il réalise quelques courts : son plus célèbre, The Big Shave, sera montré en 1967 au Festival de Knokke-le-Zoute et en 1968 à celui de New York. Il sera reçu comme une métaphore du Viêt-Nam. Ce qui nous amène au premier film du cinéaste, ce Who’s That Knocking at My Door datant de 1967. Une entrée en matière portant les stigmates de sa difficile genèse.

Le film a débuté sous la forme d’un court métrage d’études intitulé Bring on the Dancing Girls. Une première version centrée sur les pérégrinations de J.R. (Harvey Keitel, venu du off-Broadway) et de ses amis. Peu satisfait du résultat, Haig P. Manoogian, professeur de Scorsese, lui suggère de retravailler le matériau. Scorsese va alors tourner des scènes centrées sur la romance entre J.R. et le personnage de The Girl (Zina Bethune). Renommé I Call First, le film sera diffusé au Festival de Chicago de 1967 et suscitera l’enthousiasme du critique Roger Ebert. Mais, en 1967, le Nouvel Hollywood n’a pas encore éclos. Ce n’est qu’en 1969 que le succès d’Easy Rider sera vu par les executives des studios comme la possibilité de reconnecter le cinéma hollywoodien à un jeune public. Les portes s’ouvriront alors pour une nouvelle génération de cinéastes. En attendant, le film doit passer par le producteur Joseph Brenner pour connaître en 1968 une exploitation en salles. Ce dernier demande à Scorsese d’ajouter une scène de sexe pour pouvoir le vendre comme un film érotique. Avec de nouvelles scènes tournées à Amsterdam, le film sort sous le titre que l’on connaît.

Le film a débuté sous la forme d’un court métrage d’études intitulé Bring on the Dancing Girls. Une première version centrée sur les pérégrinations de J.R. (Harvey Keitel, venu du off-Broadway) et de ses amis. Peu satisfait du résultat, Haig P. Manoogian, professeur de Scorsese, lui suggère de retravailler le matériau. Scorsese va alors tourner des scènes centrées sur la romance entre J.R. et le personnage de The Girl (Zina Bethune). Renommé I Call First, le film sera diffusé au Festival de Chicago de 1967 et suscitera l’enthousiasme du critique Roger Ebert. Mais, en 1967, le Nouvel Hollywood n’a pas encore éclos. Ce n’est qu’en 1969 que le succès d’Easy Rider sera vu par les executives des studios comme la possibilité de reconnecter le cinéma hollywoodien à un jeune public. Les portes s’ouvriront alors pour une nouvelle génération de cinéastes. En attendant, le film doit passer par le producteur Joseph Brenner pour connaître en 1968 une exploitation en salles. Ce dernier demande à Scorsese d’ajouter une scène de sexe pour pouvoir le vendre comme un film érotique. Avec de nouvelles scènes tournées à Amsterdam, le film sort sous le titre que l’on connaît.

Visionner le film à la lumière du mythe Scorsese, c’est être encouragé à ne pas trop vite juger les cinéastes dont on découvre les œuvres de début de carrière. Un rappel que tous les grands cinéastes ne se sont pas trouvés aussi vite que Welles ou Godard. Un cinéphile qui regarderait le début du film sans connaître le nom du réalisateur pourrait croire qu’il s’agit de l’œuvre d’un cinéaste caricaturant le cinéma de Scorsese. Le montage sonore des percussions sur la Mamma cuisinant pour les gamins avec plans sur une figurine de Jésus et Marie, le voyou se bagarrant après s’être signé au son du rock’n’roll… comme si, à l’instar d’autres cinéastes en début de carrière, Scorsese en faisait trop en cherchant absolument à signer son travail dès le premier plan.

En arrivant dans le cadre lors de la baston mentionnée, Keitel fait déjà preuve du charisme naturel qui suscitera bien des adorations cinéphiles. Surtout, son premier premier rôle au cinéma a lieu dans une œuvre de début de carrière d’un futur grand cinéaste. Par la suite, Keitel déclarera que son souhait de participer à des premières œuvres venait du fait qu’il y avait dedans un parfum que l’on ne retrouvait plus par la suite. Il sera ainsi des premiers films de Ridley Scott (Les Duellistes) et Quentin Tarantino (Reservoir Dogs). S’agissant de Scorsese, il déclarera qu’il se sentait proche des tourments religieux du cinéaste. Pour l’anecdote, le film est celui d’une autre première fois : Thelma Schoonmaker, future (et géniale) monteuse attitrée du cinéaste et future épouse du grand cinéaste britannique Michael Powell, est créditée au montage. Scorsese et Schoonmaker participeront ensuite au montage de Woodstock.

Le film déploie ensuite deux récits parallèles. Le premier correspond à la description de J.R. et sa bande de truands newyorkais sur un mode proche de Cassavetes. A la fin des années 1950, Shadows avait en effet marqué par sa liberté narrative et établi l’idée de cinéma indépendant. Scorsese considèrera Cassavetes comme un de ses mentors. De Shadows le film reprend la photographie en Noir et Blanc. Mais ici Scorsese semble confondre récit sans « action apparente » et récit sans fil conducteur. Un récit monté en parallèle avec la romance entre J.R. et « The Girl » (Zina Bethune). Lorsque J.R. aborde The Girl en utilisant comme prétexte une photo de John Wayne dans La Prisonnière du désert, le film semble inventer le dialogue tarantinien avant l’heure : se rapprocher est pour J.R. l’occasion de développer son admiration pour le western classique, une admiration qui est aussi celle du cinéphile Scorsese. Un moment prouvant que la vraisemblance dépend aussi du talent/charisme des acteurs : une technique d’approche éculée va sonner juste seulement parce que portée par la cool attitude de Keitel. La romance qui suit va en revanche demander un gros effort pour se reprojeter à l’époque du film.

Ceci dit, il s’agit peut-être tout simplement d’une question d’écriture scénaristique, moins inspirée que par la suite pour montrer la façon dont le héros scorsesien doit gérer le poids d’un certain héritage culturel et religieux. Hélas, le film souffre aussi d’être un laboratoire à ciel ouvert à des recherches rarement abouties. Le récit de la romance intervient ici sous la forme des souvenirs de J.R., au travers de ruptures rythmiques lorgnant de façon peu convaincante vers les expérimentations narratives du cinéma européen des années 1960. Scorsese tente également de ménager des effets de digression à l’intérieur d’une séquence par la mise en scène, au travers de gros plans sur des détails apparemment anodins. Effets de contrepoints qui fonctionnent rarement. L’utilisation des arrêts sur image, probablement inspirés d’un Jules et Jim, ne fonctionne pas non plus aussi bien que par la suite. Le recours à des tubes d’époque n’a pas encore le brio qu’il aura par la suite.

Ceci dit, il s’agit peut-être tout simplement d’une question d’écriture scénaristique, moins inspirée que par la suite pour montrer la façon dont le héros scorsesien doit gérer le poids d’un certain héritage culturel et religieux. Hélas, le film souffre aussi d’être un laboratoire à ciel ouvert à des recherches rarement abouties. Le récit de la romance intervient ici sous la forme des souvenirs de J.R., au travers de ruptures rythmiques lorgnant de façon peu convaincante vers les expérimentations narratives du cinéma européen des années 1960. Scorsese tente également de ménager des effets de digression à l’intérieur d’une séquence par la mise en scène, au travers de gros plans sur des détails apparemment anodins. Effets de contrepoints qui fonctionnent rarement. L’utilisation des arrêts sur image, probablement inspirés d’un Jules et Jim, ne fonctionne pas non plus aussi bien que par la suite. Le recours à des tubes d’époque n’a pas encore le brio qu’il aura par la suite.

Lors d’une scène d’intérieur, la combinaison de travellings scrutant les pitreries des truands et d’un score salsa annonce en partie l’art de capter le trivial gangstérien des Affranchis. Quant aux scènes érotiques ajoutées au nom du compromis commercial… Censées incarner les fantasmes de J.R. pour des prostituées, elles sont marquées par une utilisation de The End des Doors nettement moins brillante qu’elle le sera chez Francis Ford Coppola et une stylisation du niveau « apprenti cinéaste expérimental ».

Ne soyons cependant pas trop sévères. Outre de révéler un Keitel déjà magnétique, le film a déjà, au travers de son travail sur le cadre une partie de la signature visuelle du cinéaste, La mise en scène sait également faire partager ce qui se passe émotionnellement lors des premiers instants entre J.R. et The Girl. Le film est partiellement raté et pourtant, ce qui n’est déjà pas si mal, signale le potentiel de celui qui est derrière la caméra. A noter que le film attendra 2004 pour sortir en « direct to video » dans l’hexagone et 2009 pour y sortir en salles.

![]()

Ordell Robbie