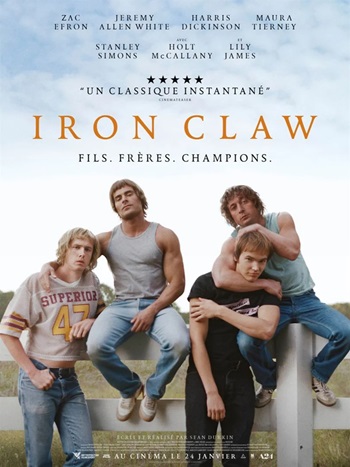

Quasiment ignoré en dépit de critiques très élogieuses et d’une bonne distribution française, Iron Claw est un beau film, qui utilise le format du biopic pour questionner les principes de la société US.

Lorsqu’un film US sort porté par d’aussi bonnes critiques, et qu’il est bien distribué à travers le territoire français, on peut imaginer qu’il récoltera un certain succès, surtout en cette période de vaches maigres en termes de productions hollywoodiennes. Or il semble que peu de gens aient eu envie de voir Iron Claw, probablement parce qu’un biopic sur une célèbre (aux Etats-Unis) famille de catcheurs ne fait guère briller les yeux des cinéphiles français, tandis que le nom de l’auteur du film, Sean Durkin, n’évoque que des demi-réussites comme The Nest ou Martha Marcy May Marlene. Et pourtant, Iron Claw nous offre un voyage bien plus intéressant qu’une simple promenade dans l’univers frelaté du catch !

Les Von Erich (qui s’appelaient réellement Adkisson) furent la famille la plus célèbre de cet étrange sport / spectacle qu’est le catch, avec plusieurs des fils du patriarche Fritz arrivant au sommet de la célébrité. Mais une étrange malédiction s’attacha également à cette famille, qui fut décimée par des accidents et des suicides. Iron Claw – un titre qui fait référence à une prise inventée par Fritz – revient donc sur cette histoire aussi tragique qu’édifiante, en se centrant sur le personnage de Kevin (puissamment incarné par un Zach Efron totalement improbable, aussi bien par son apparence physique que par le talent qu’il manifeste ici – qui a prononcé le mot de « oscarisable » ?).

Les Von Erich (qui s’appelaient réellement Adkisson) furent la famille la plus célèbre de cet étrange sport / spectacle qu’est le catch, avec plusieurs des fils du patriarche Fritz arrivant au sommet de la célébrité. Mais une étrange malédiction s’attacha également à cette famille, qui fut décimée par des accidents et des suicides. Iron Claw – un titre qui fait référence à une prise inventée par Fritz – revient donc sur cette histoire aussi tragique qu’édifiante, en se centrant sur le personnage de Kevin (puissamment incarné par un Zach Efron totalement improbable, aussi bien par son apparence physique que par le talent qu’il manifeste ici – qui a prononcé le mot de « oscarisable » ?).

Mais l’approche de Durkin, à la différence des biopics sportifs habituels, ne consiste pas en une célébration de la beauté du sport, des incroyables efforts que les meilleurs doivent fournir pour arriver au top, etc. Iron Claw est un film sur l’emprise, celle qu’exerce un patriarche implacable sur toute sa famille, et sur les effets destructeurs de cette masculinité toxique, abreuvée aux valeurs très américaines de la réussite individuelle : eh oui, dans la vision du père (Holt McCallany, déjà remarqué dans Mindhunters, est particulièrement impressionnant !), même dans le contexte familial d’une fratrie dont les membres s’aiment sincèrement, le succès suprême ne peut être obtenu qu’en dressant les « concurrents » les uns contre les autres, et en les privant radicalement des sentiments les plus naturels – d’amour, de compassion, d’empathie même. Si le film s’ouvre sur une célébration hagiographique de Fritz Von Erich, dans un noir et blanc qui pourra évoquer la figure du champion de Raging Bull, toute sa trajectoire procède au démantèlement des valeurs qu’il prône. Et c’est ainsi que, dépassant son sujet psychologique – classique, finalement – des dégâts que cause une telle éducation sur les enfants, Iron Claw s’avère un véritable pamphlet politique dirigé contre les valeurs fondatrices de la société US, de la famille toute-puissante au capitalisme sauvage.

Paradoxalement, l’alibi habituel – et facile – du « tiré d’une histoire vraie » joue contre le film, la réalité étant tellement incroyable qu’elle semble issue de l’esprit d’un scénariste hollywoodien cocaïné : des rires se sont même élevés durant notre séance de la part de spectateurs incrédules, alors que Durkin a retiré de son film certains éléments importants, comme l’existence d’un autre frère, pour ne pas le surcharger. Confronté à ce problème inhabituel de « surcharge pondérale » de son sujet, Durkin a clairement choisi d’éviter largement tout excès spectaculaire, préférant une approche intime de la tragédie, au plus près de ses personnages qui souffrent : ce côté retenu d’un film qui se focalise sur la douleur plutôt que sur le spectacle a pu décevoir certains, et explique peut-être qu’il n’ait pas attiré un public plus important.

Par cette démarche risquée – car comment faire un film populaire qui puisse démonter les mécanismes toxiques du Rêve Américain, sans le glorifier de par l’essence même du biopic ? -, Durkin se positionne quelque part comme le digne héritier des grands auteurs du Nouvel Hollywood au début des années 70, plutôt que comme un réalisateur hollywoodien classique. Et c’est tout en son honneur.

![]()

Eric Debarnot