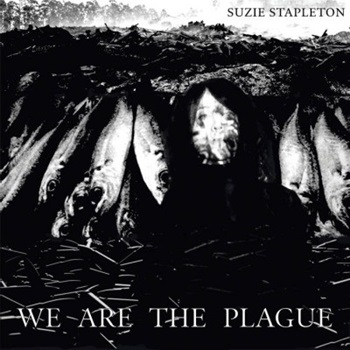

Sortant avec près de quatre ans de retard en France, We Are The Plague, le premier album de l’Australienne Suzie Stapleton s’approche du genre de traumatisme que provoquaient les grandes œuvres hantées de Patti Smith, Nick Cave ou Mark Lanegan, pas moins..

Mais pourquoi donc parler d’un album disponible sur les plateformes de streaming depuis juillet 2020 ? Eh bien parce que la sortie « physique » de We Are The Plague en France n’a eu lieu qu’il y a quelques semaines. Et parce qu’on peut applaudir ce mois-ci Suzie Stapleton, jeune artiste australienne de Melbourne, sur scène en première partie de Depeche Mode : une association a priori étonnante, sauf si l’on se souvient que la noirceur intégrale n’a jamais fait peur à Messieurs Gahan et Gore, mais aussi que Gahan et Stappleton ont travaillé ensemble sur une reprise du Mother Of Earth du Gun Club pour l’album d’hommage à l’immense Jeffrey Lee Pierce. Et aussi, tout simplement, parce que We Are The Plague est une expérience hors du commun, pour certains – qui ont le cœur bien accroché et n’ont pas peur de s’approcher trop près du gouffre – un album majeur.

Suzie Stapleton est une Australienne établie depuis près d’une dizaine d’années en Angleterre, et qui a su réunir au fil du temps le soutien d’un bon nombre d’artistes reconnus, importants même, dont elle a assuré les premières parties (Jim Jones & The Righteous Mind, Mick Harvey, Mark Lanegan…). Pour ce premier album, elle est accompagnée par Gavin Jay (bassiste de Jim Jones ) et Jim Macauley (batteur des Stranglers), mais elle assure en fait l’essentiel à elle seule, c’est à dire la guitare, qui construit des textures abstraites, bruitistes, parfois expérimentales, et la voix, pleine d’une « soul » qui évoque celle des grandes chanteuses des seventies comme Janis Joplin, ou plus près de nous, Maggie Bell. L’orchestration des morceaux est totalement intimiste, et nous donne l’impression d’être physiquement au côté de Suzie (l’album a été largement enregistré « à la maison »), mais surtout tout près de son âme et son cœur souffrants. L’approche très « organique », viscérale de longs morceaux suspendus, pour ne pas dire planants, mais à l’atmosphère très noire, évoque aussi bien une Patti Smith qui ne pourrait pas s’appuyer sur son amour de la poésie et des grands auteurs du passé pour affronter l’infinie noirceur de notre monde actuel, qu’un Nick Cave ou un Mark Lanegan : de très grands noms certes, mais on a réellement le sentiment en écoutant We Are The Plague de frôler ces hauteurs-là.

Suzie Stapleton est une Australienne établie depuis près d’une dizaine d’années en Angleterre, et qui a su réunir au fil du temps le soutien d’un bon nombre d’artistes reconnus, importants même, dont elle a assuré les premières parties (Jim Jones & The Righteous Mind, Mick Harvey, Mark Lanegan…). Pour ce premier album, elle est accompagnée par Gavin Jay (bassiste de Jim Jones ) et Jim Macauley (batteur des Stranglers), mais elle assure en fait l’essentiel à elle seule, c’est à dire la guitare, qui construit des textures abstraites, bruitistes, parfois expérimentales, et la voix, pleine d’une « soul » qui évoque celle des grandes chanteuses des seventies comme Janis Joplin, ou plus près de nous, Maggie Bell. L’orchestration des morceaux est totalement intimiste, et nous donne l’impression d’être physiquement au côté de Suzie (l’album a été largement enregistré « à la maison »), mais surtout tout près de son âme et son cœur souffrants. L’approche très « organique », viscérale de longs morceaux suspendus, pour ne pas dire planants, mais à l’atmosphère très noire, évoque aussi bien une Patti Smith qui ne pourrait pas s’appuyer sur son amour de la poésie et des grands auteurs du passé pour affronter l’infinie noirceur de notre monde actuel, qu’un Nick Cave ou un Mark Lanegan : de très grands noms certes, mais on a réellement le sentiment en écoutant We Are The Plague de frôler ces hauteurs-là.

S’il nous faut patienter quelques instants sur une ouverture destinée à nous plonger peu à peu dans un univers à l’oxygène très ténue, la basse typiquement post punk qui lance We Are The Plague (c’est-à-dire « nous sommes la maladie », nous, les êtres humains) est une fausse piste. Plus que dans une furieuse chanson pré-apocalyptique, nous nous plongeons progressivement dans une noirceur à la fois lyrique et obsédante : We Are The Plague est un très grand morceau, au texte prémonitoire détaillant les crimes de l’humanité contre la planète, et qui se rapproche du travail de Patti Smith sur Horses… Une grande chanson, oui, mais on réalise déjà qu’il ne s’agira pas ici de structure couplets-refrain, quand elle se met à palpiter et à gronder de façon menaçante alors que sonne la guitare électrique. Thylacine, le titre suivant, évoque l’extinction du Tigre de Tasmanie, le marsupial australien, symbolisant ici toutes ces choses et ces créatures perdues à jamais du fait de notre développement incontrôlé : l’alternance de rage et de tristesse de ces deux chansons se répétera en fait dans tout l’album, qui assume pleinement son pessimisme, et est de fait une expérience émotionnelle qui ne sera certainement pas du goût de tous…

S’il y a ici une très grande cohérence thématique et sonore, qui, à la première vue, pourrait faire craindre un peu trop d’uniformité, plusieurs écoutes permettront à l’auditeur patient de trouver son chemin dans ce labyrinthe d’émotions fortes et de guitare saturée. Blood On The Windscreen par exemple est un morceau très rock, à forte intensité, qui résonnera efficacement en public. A l’opposé, Don’t Look Up nous propose une splendide parenthèse dépouillée et introspective. The River Song, largement chantée a capella, place Suzie dans la lignée des grandes chanteuses gospel. Angel Speak fait le choix de la délicatesse, de la sensibilité, et laisse déborder les émotions les plus tendres. Silence In My Bones est un pur chant de douleur, un titre littéralement dévastateur, avec une montée en puissance saisissante du chant de Suzie, peut-être le moment le plus fort d’un album qui n’en manque pourtant pas. Et la conclusion de Negative Prophet, calme et nue, d’une beauté asphyxiante, avant que ne déferlent les mots et la colère, fait quelque part écho à cette terrible douleur chantée par Nick Cave sur ses derniers albums : “Oh God, do you believe in me?” (Oh, mon dieu, est-ce que tu crois en moi ?) sont les derniers mots, terribles, d’un album exceptionnel.

Oui, même quatre ans après sa sortie.

![]()

Eric Debarnot