Il y a plus d’une histoire dans Quelques jours pas plus, et c’est peut-être bien là que réside l’intérêt d’un premier film qui fait mieux que de parcourir les sentiers battus de la soi-disant « bien-pensance ».

Il y a dans l’histoire que raconte Quelques jours pas plus un air indiscutable de déjà vu, une série de stéréotypes que les fictions « de gauche » déclinent depuis des années face à la crise mondiale des « migrants » : devant l’inertie des pouvoirs publics et les complexités de l’administration quand il s’agit d’aider ces milliers de réfugiés politiques, climatiques, économiques qui arrivent en Europe, c’est à l’initiative personnelle de gens ordinaires, de gens de cœur, que revient la charge d’essayer de soulager les souffrances des plus malheureux. Ce cinéma « social »-là, dans la lignée de celui que Ken Loach fait depuis des décennies, attire régulièrement l’opprobre, non seulement des plus réactionnaires qui en raillent ce qu’ils qualifient de « bien-pensance », mais même de gens de gauche qui en critiquent l’angélisme… et assènent le verdict qui tue : les bons sentiments ne font pas du bon cinéma.

Le film de Julie Navarro aborde franchement dans sa seconde partie le drame des réfugiés, cherchant pour la plupart à rejoindre une Grande-Bretagne vue comme un eden possible, mais désormais fermée à double-tour, et pointe du doigt notre indifférence à tous. Il le fait de manière quasi documentaire, sans jouer la carte de l’émotion, ce qui est évidemment une vraie qualité, rare qui plus est. Mais Quelques jours pas plus accueille aussi d’autres histoires, plus originales, qui font finalement le sel du film.

Le film de Julie Navarro aborde franchement dans sa seconde partie le drame des réfugiés, cherchant pour la plupart à rejoindre une Grande-Bretagne vue comme un eden possible, mais désormais fermée à double-tour, et pointe du doigt notre indifférence à tous. Il le fait de manière quasi documentaire, sans jouer la carte de l’émotion, ce qui est évidemment une vraie qualité, rare qui plus est. Mais Quelques jours pas plus accueille aussi d’autres histoires, plus originales, qui font finalement le sel du film.

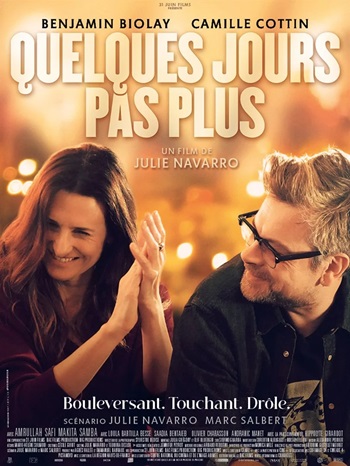

Car si Quelques jours pas plus est le parcours d’un homme de la superficialité égoïste à l’engagement, c’est aussi la trajectoire d’un rock critic, amoureux des Kinks (et de ce moment où la voix de Ray Davies le lâche au milieu d’une chanson) et des Zombies (ayant donc nommé sa fille Emily d’après A Rose for Emily), qui va devoir renoncer aux enfantillages de cette culture (détruire des chambres d’hôtel, ce genre de choses), pour accepter qu’une majorité de Français écoutent et chantent du Dalida et du Goldman. La pilule est certes dure à avaler quand on porte jour et nuit un perfecto sur des t-shirts Elvis Costello ou XTC, mais peut-être qu’avoir accès à l’amour nécessite ce niveau de sacrifice. Arthur, qui accepte de transiger avec ses principes esthétiques pour séduire une pétillante ex-avocate luttant au sein d’une association pour les droits des migrants (Camille Cottin, un peu flottante, paradoxalement peu engagée), va apprendre que la vie n’est pas aussi belle qu’un morceau de Rock. Mais qu’elle vaut d’autant plus la peine d’être vécue : la musique est une ouverture au monde, et le jeune afghan (Amrullah Safi, a priori dans son propre rôle) qu’il devra héberger lui permettra de « goûter » à d’autres cultures, via en particulier d’autres cuisines.

Cuisiner pour quelqu’un qui vous accueille en vous faisant écouter la musique qu’il aime, voici finalement l’interaction humaine la plus vraie, et peut-être la plus profonde que Quelques jours pas plus nous montre, loin des discours politiques ou moralisateurs. Et là, le film, qui nous a d’abord bien fait rire en pointant du doigt les clichés du rocker sur le retour formidablement incarné par Biolay, dans son meilleur rôle, et de loin (« La musique française, c’est de la merde ! » lui fait-on dire…), touche quelque chose de très juste, de très profond dans la description de ce qu’est être humain, être solidaire, faire partie d’une communauté.

Alors qu’importe si quelques passages de la seconde partie du film sonnent de manière plus convenue, il y a dans le premier film de Julie Navarro une vraie intelligence et une belle chaleur humaine.

![]()

Eric Debarnot