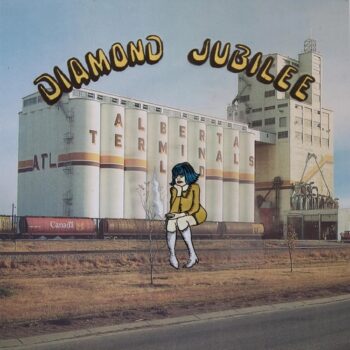

Avec Diamond Jubilee, Cindy Lee offre un très long album, ajoutant un ton unique à son large spectre d’influences musicales. Un album qui trouve son unité thématique au travers d’une certaine imagerie « Amérique profonde » et de l’ombre de divas aux destins brisés.

Cindy Lee, c’est l’alter ego drag queen de Patrick Flegel, musicien canadien anciennement membre du groupe de Calgary Women. En 2020, l’album What’s Tonight to Eternity? fit partie de la longlist du Polaris Prize : une présélection de 40 albums avant que le choix des 10 nominés de ce petit-frère canadien du Mercury Prize. L’album ne fit pas partie des finalistes. Le projet Cindy Lee est nourri par la fascination de Flegel pour diverses figures célèbres : Faye Dunaway, Patsy Cline, Karen Carpenter (dont le destin tragique avait inspiré à Todd Haynes la meilleure adaptation de Barbie au cinéma) et l’interprète transformiste nippon Akihiro Miwa (rôle principal du Lézard Noir de Kinji Fukasaku). Mais, si l’on se place sur le terrain des influences musicales, les albums précédant Diamond Jubilee évoqueraient plutôt les ombres de Julee Cruise, Alan Vega et du Velvet mêlées à du bruitisme. Albums ayant suscité un petit intérêt critique anglo-saxon et un petit culte sur la toile mais selon moi trop bancals.

Produit par Flegel et Steven Lind, Diamond Jubilee est disponible de son côté en version d’un trait sur le compte Youtube du label de Fiegel Realistik Studios… avec un lien Geocities permettant de l’obtenir de manière payante. Flegel ne semble pas vouloir passer par les circuits de diffusion classiques de 2024 (Spotify and co), alors qu’il s’agit peut-être de son travail le plus accessible. Avec ses 32 titres, l’album se place, plus que dans un cousinage indie du dernier et beaucoup trop long album de Beyoncé, dans la lignée des albums concept fleuves de The Magnetic Fields (69 Love Songs, 50 Song Memoir).

Produit par Flegel et Steven Lind, Diamond Jubilee est disponible de son côté en version d’un trait sur le compte Youtube du label de Fiegel Realistik Studios… avec un lien Geocities permettant de l’obtenir de manière payante. Flegel ne semble pas vouloir passer par les circuits de diffusion classiques de 2024 (Spotify and co), alors qu’il s’agit peut-être de son travail le plus accessible. Avec ses 32 titres, l’album se place, plus que dans un cousinage indie du dernier et beaucoup trop long album de Beyoncé, dans la lignée des albums concept fleuves de The Magnetic Fields (69 Love Songs, 50 Song Memoir).

Dans l‘histoire de la musique, le format long a souvent été l’occasion pour un artiste de passer en revue ses inspirations musicales. La première écoute du disque donne envie de rejouer le dialogue entre artiste et critiques des couplets de Cemetry Gates. Lou Reed and The Beatles are on your side. But you lose because Bolan is on mine. Le morceau titre s’ouvre ainsi par des arpèges de guitare pop avec un peu de dissonance Velvet. Avant d’enchainer sur des parties instrumentales évoquant une version rouillée des arrangements de cordes du Gainsbourg early seventies et une basse évoquant le Gainsbourg late 1960s. Et lorsque la voix débarque on pense à la Dream Pop et à Julee Cruise. Puis comme son titre l’indique Glitz évoque par son beat le Glam et T-Rex côté mélodie. Baby Blue commence par un piano et des guitares sales Velvet avant que la mélodie n’évoque l’atmosphère de la variété US fifties et les Girls Bands de la période.

Flesh and Blood s’ouvre sur des bruitages échappés d’un score spaghettiesque de Morricone avant de bifurquer sur une partie musicale façon New Wave commerciale US eighties chantée façon Chromatics. Et le très court Le Machiniste Fantome ressemble aussi à du Morricone chanté de façon vaporeuse. Sur Lockstepp des vocalises façon frères Reid semblent s’être posées sur la ligne de basse de Roadhouse Blues… et un rythme Glam pointe le bout de son nez au milieu du morceau. Avant un peu de wah wah dans les dernières secondes. Ce qui ressemble à un brillant numéro de pastiche/collage à la première écoute prend une saveur plus désabusée lors des réécoutes. Comme si les influences étaient passées à travers le filtre d’une tristesse d’ensemble. Un ton qui donne au patchwork son identité. Les textes font de leur côté dans les fameuses expressions valises, avec très peu de trame narrative et des mots renvoyant à l’imaginaire de l’Americana et à la culture cinéphile supposée de l’auditeur. Qui dispose de mots pour fabriquer une intrigue lorgnant au choix vers Lynch ou le Film Noir à partir de l’album.

Comme le Everybody tells me that it’s just no good / But he’s always saying he’s in love with you de Baby Blue (tout le monde me dit que ce n’est pas bien mais il dit sans arrêt qu’il est amoureux de toi). Ou le 6 o’clock in the morning / And the feeling don’t fade / I’m living like Dracula / My heart is made of stone / And I’m all alone de Dracula (6 heures du matin et ce sentiment ne disparaît pas, je vis comme Dracula, mon cœur est en pierre et je suis tout seul). Le genre de choses qui sonneraient cliché dans la langue de Molière mais qui passent in english parce que, comme le disait Murat, l’anglais a une musicalité naturelle absente du français. Le genre de choses qui permettent d’imaginer des divas glamour cachant un passé tragique ou des personnages solitaires.

Avec une production plus pro cet album aurait perdu une partie de son charme, charme lié en partie à son parti pris low-fi. Et il a finalement peu de titres faibles au vu de sa longueur. En tout cas je sais maintenant quel album m’accompagnera s’il est un jour possible de passer des vacances dans des lieux répliquant les toiles d’Edward Hopper ou des décors de la série Twin Peaks.

![]()

Ordell Robbie