En signant l’adaptation controversée d’un texte qui ne l’est pas moins, Scorsese cimente son intégrité artistique tout en négociant avec de gros studios. Ce paradoxe d’un homme animé par des forces vouées à le dépasser est la thématique centrale de La Dernière Tentation du Christ.

Ancien séminariste, Scorsese a longtemps souhaité réaliser un film sur la vie de Jésus Christ. En 1972, c’est Barbara Hershey, star de Boxcar Bertha et future Marie Madeleine, qui lui offre un exemplaire de La Dernière Tentation de Nikos Kazantzakis, que Sidney Lumet avait un temps envisagé de porter à l’écran. Scorsese confie le travail d’adaptation à Paul Schrader et projette d’aller tourner en Israël après la sortie de La Valse des Pantins, muni d’une enveloppe de quatorze millions de dollars. Malheureusement, Paramount juge ce budget excessif et finit par bazarder le projet en 1983, cédant aux pressions de groupuscules religieux que la simple idée du film suffit à défriser. Scorsese bifurque sur After Hours avant un accord avec Universal en 1986. Il s’engage à boucler son tournage au Maroc en moins de deux mois pour la moitié du budget initialement prévu, et accepte de remaker Les Nerfs à Vif pour donner au studio un autre film, plus facilement présentable au grand public.

Même bridée par un budget modeste au regard des ambitions de son projet (sept millions de dollars, donc, soit le coût moyen d’un film français confortable de notre époque), la mise en scène de Scorsese demeure reconnaissable. Les scènes de violence et les cérémonies sont l’occasion de capter l’emportement des corps, parfois littéralement traînés à travers le cadre. Les séquences rituelles ont la puissance de tableaux sans âge, presque aussi païens que pouvait l’être cette première forme de christianisme encore inconsciente d’elle-même. C’est l’une des grandes forces du film que de refuser la plupart des compromis envisageables dans le traitement de son sujet. Le manque de moyens, s’il a entraîné d’évidentes limitations, semble également avoir décidé Scorsese à opérer au plus proche de sa vision de l’histoire. Travaillant dans l’urgence et assumant son esthétique minimaliste, il tire le meilleur parti de ses décors où les personnages paraissent perdus, errant entre ruelles en ruines et collines métaphysiques.

Même bridée par un budget modeste au regard des ambitions de son projet (sept millions de dollars, donc, soit le coût moyen d’un film français confortable de notre époque), la mise en scène de Scorsese demeure reconnaissable. Les scènes de violence et les cérémonies sont l’occasion de capter l’emportement des corps, parfois littéralement traînés à travers le cadre. Les séquences rituelles ont la puissance de tableaux sans âge, presque aussi païens que pouvait l’être cette première forme de christianisme encore inconsciente d’elle-même. C’est l’une des grandes forces du film que de refuser la plupart des compromis envisageables dans le traitement de son sujet. Le manque de moyens, s’il a entraîné d’évidentes limitations, semble également avoir décidé Scorsese à opérer au plus proche de sa vision de l’histoire. Travaillant dans l’urgence et assumant son esthétique minimaliste, il tire le meilleur parti de ses décors où les personnages paraissent perdus, errant entre ruelles en ruines et collines métaphysiques.

L’écriture de Schrader est au diapason, compacte et sans compromis, même si l’on pourrait trouver à redire sur le traitement de certains personnages secondaires. Marie Madeleine, Marie et les apôtres sont bien présents, mais assez peu importants dans l’histoire. En revanche, le Judas incarné par Harvey Keitel est fascinant de finesse. L’apôtre fatidique est dépeint comme un fidèle dont la dévotion à son ami et mentor n’a d’égale que sa foi en Dieu. De cette dévotion lui vient un instinct subversif et une fibre héroïque qui le poussent à mener sa révolte contre l’ordre établi. Judas est le croyant par excellence, dans le regard duquel l’image de Jésus et celle de Dieu se mêlent pour la première fois en une étincelle révolutionnaire. En filigrane, on distingue un sous-texte homoérotique mais, surtout, le danger du fanatisme. Sur le papier, le choix de confier le rôle à Harvey Keitel avait de quoi surprendre, d’autant plus que l’acteur new-yorkais avait incarné Pilate dans L’Enquête de Damiano Damiani moins d’un an auparavant. Chez Scorsese, son charisme de gangster fait naturellement ressentir la menace d’un homme dont les convictions sont aussi solides que son esprit, animé par une violence que seule peut justifier la foi. Dans le rôle de Saul, Harry Dean Stanton fait preuve de la versatilité qu’on lui connaît, et David Bowie semble s’être délecté de son unique scène sous les traits de Ponce Pilate.

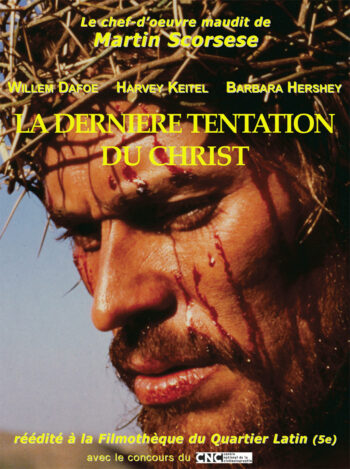

Dans le rôle-titre, Willem Dafoe livre une performance d’une intensité ahurissante, parfaitement à la hauteur de son sujet. En 1988, ses traits de rapace sont déjà promis à un bel avenir de villain du cinéma américain, mais son visage de trentenaire est encore juvénile. Il confère à Jésus une beauté troublante, une fragilité qui menace perpétuellement de s’abîmer dans la violence du monde des hommes. Le conflit entre esprit et corps, entre humain et divin, véritable colonne vertébrale du film, est constamment lisible sur son visage et dans son regard tour à tour horrifié, indigné, impassable ou mystique. Lors d’un dernier acte hallucinant, le film fait sienne la question centrale du texte de Kazantzakis. C’est en mourant en tant qu’homme que Jésus renaît en tant que divinité, mais peut-être moins par ambition messianique que par recherche du sens profond de sa propre existence. En échappant à la mort, le sacrifice divin est rendu insignifiant, relégué au rang de mythe propagé par d’anciens adversaires de la paix.

Comme dans un genre de faux paradoxe théologique, le Christ porté à l’écran par Scorsese est un homme de foi, déchiré entre sa croyance absolue et sa potentielle indignité face à la tâche à accomplir. Ce Christ humaniste, profondément attaché au monde terrestre et à une beauté qu’il doute de pouvoir retrouver dans le royaume céleste, représente finalement tout ce qu’une institution religieuse aurait intérêt à faire oublier. La peur, la lâcheté, l’indécision, les convictions variables et la colère envers la volonté divine font partie intégrante du portrait d’un messie présenté sous l’angle de son humanité pécheresse. Le Vatican avait banni le roman de Kazantzakis à sa publication et le film suscite évidemment la colère des intégristes. Ils adresseront des menaces de mort à Scorsese et iront jusqu’à mettre le feu à deux salles parisiennes pour empêcher la diffusion. Un étrange écho à la dernière scène de Saul, qui, devenu Paul et mû par un repentir dont ses anciens péchés ont décuplé la ferveur malhonnête, est fondamentalement incapable de réconcilier l’histoire qu’il colporte avec l’humain qui en fut la source, l’épicentre et l’aboutissement.

Comme dans un genre de faux paradoxe théologique, le Christ porté à l’écran par Scorsese est un homme de foi, déchiré entre sa croyance absolue et sa potentielle indignité face à la tâche à accomplir. Ce Christ humaniste, profondément attaché au monde terrestre et à une beauté qu’il doute de pouvoir retrouver dans le royaume céleste, représente finalement tout ce qu’une institution religieuse aurait intérêt à faire oublier. La peur, la lâcheté, l’indécision, les convictions variables et la colère envers la volonté divine font partie intégrante du portrait d’un messie présenté sous l’angle de son humanité pécheresse. Le Vatican avait banni le roman de Kazantzakis à sa publication et le film suscite évidemment la colère des intégristes. Ils adresseront des menaces de mort à Scorsese et iront jusqu’à mettre le feu à deux salles parisiennes pour empêcher la diffusion. Un étrange écho à la dernière scène de Saul, qui, devenu Paul et mû par un repentir dont ses anciens péchés ont décuplé la ferveur malhonnête, est fondamentalement incapable de réconcilier l’histoire qu’il colporte avec l’humain qui en fut la source, l’épicentre et l’aboutissement.

![]()

Mattias Frances