Nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Patricia Highsmith, Ripley est le résultat de choix scénaristiques et esthétiques assez radicaux, qui donnent un résultat clivant : si certains seront enthousiastes (c’est notre cas), d’autres préféreront la version cinéma de 1999. Faites-vous votre propre opinion !

The Talented Mr Ripley de Patricia Highsmith, l’un des chefs d’œuvre du roman noir, a déjà été adapté deux fois au cinéma, dans deux films remarquables : Plein Soleil (1960) de René Clément fut l’un des films phares qui révéla au grand public le jeune (et beau) Delon, tandis que The Talented Mr Ripley (1999) d’Anthony Minghella, initialement rejeté par une critique le jugeant trop « léché », a acquis ses lettres de noblesse au fil des années, et constitue aujourd’hui le mètre-étalon qui servira à juger toute nouvelle tentative d’adaptation. Et c’est bien là que Steven Zaillan, avec sa mini-série, et en dépit des immenses qualités de celle-ci (on y reviendra), a été chercher la corde pour se faire pendre : en prenant quasi systématiquement le contre-pied des choix de Minghella…

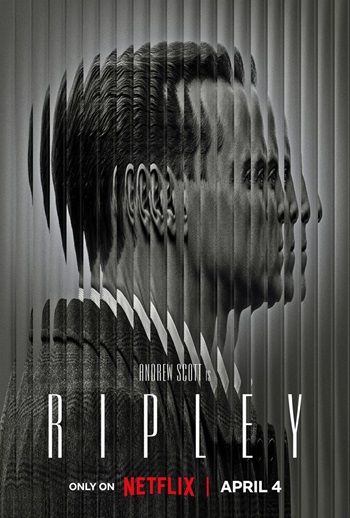

Tout le monde connaît cette magnifique et très sombre histoire d’un arnaqueur, Tom Ripley (Alain Delon, Matt Damon, et ici Andrew Scott) chargé par les richissimes parents de Dickie (Maurice Ronet, Jude Law et cette fois Johnny Flynn) de convaincre ce dernier, qui mène une vie oisive à leurs frais en Italie, de revenir au bercail. Ripley va tomber amoureux de Dickie, ou de son mode d’existence, et va basculer dans le crime et usurper l’identité de sa victime. Ce qui change assez radicalement ici, c’est que les personnages sont plus âgés (au risque de perdre un peu de crédibilité quant à l’inquiétude des parents de Dickie), moins spontanés et superficiels, et surtout que Ripley est cette fois dépeint comme un être profondément ambigu, voire malsain, pour lequel le téléspectateur aura du mal à ressentir la moindre sympathie. Même si l’intrigue est très fidèle au roman de Patricia Highsmith, Zaillan modifie l’équilibre des différentes parties de l’histoire pour alourdir les scènes de crime – respectant ici le célèbre précepte hitchcockien (« Je montre à quel point il est difficile et quel désordre de tuer un homme…« ) et pour allonger – sur la moitié des 8 épisodes – le jeu du chat et de la souris entre Ripley et la police italienne.

Tout le monde connaît cette magnifique et très sombre histoire d’un arnaqueur, Tom Ripley (Alain Delon, Matt Damon, et ici Andrew Scott) chargé par les richissimes parents de Dickie (Maurice Ronet, Jude Law et cette fois Johnny Flynn) de convaincre ce dernier, qui mène une vie oisive à leurs frais en Italie, de revenir au bercail. Ripley va tomber amoureux de Dickie, ou de son mode d’existence, et va basculer dans le crime et usurper l’identité de sa victime. Ce qui change assez radicalement ici, c’est que les personnages sont plus âgés (au risque de perdre un peu de crédibilité quant à l’inquiétude des parents de Dickie), moins spontanés et superficiels, et surtout que Ripley est cette fois dépeint comme un être profondément ambigu, voire malsain, pour lequel le téléspectateur aura du mal à ressentir la moindre sympathie. Même si l’intrigue est très fidèle au roman de Patricia Highsmith, Zaillan modifie l’équilibre des différentes parties de l’histoire pour alourdir les scènes de crime – respectant ici le célèbre précepte hitchcockien (« Je montre à quel point il est difficile et quel désordre de tuer un homme…« ) et pour allonger – sur la moitié des 8 épisodes – le jeu du chat et de la souris entre Ripley et la police italienne.

Cette approche a pour effet de transformer la série en un thriller policier et l’éloigner du pur drame psychologique, d’autant plus que la question de l’homosexualité latente est étonnamment peu exploitée pour une œuvre contemporaine… L’interprétation magistrale de Maurizio Lombardi, qui crée un personnage de policier impressionnant et subtil, ajoute encore du poids à la partie de la « traque ». Qui plus est, la lenteur et la précision de la narration, s’appuyant sur une mise en scène d’une grande intelligence, créent de très longs moments de tension particulièrement savoureux tout au long de la série. Le Ripley que l’on découvre cette fois n’est pas un manipulateur surdoué – même si le dernier épisode révélera un certain nombre de calculs particulièrement habiles de sa part -, c’est surtout un homme capable d’improviser alors que les obstacles et les mauvaises surprises d’accumulent sur sa route : Andrew Scott est excellent dans ces allers-retours entre machiavélisme retors et pure panique d’un homme aux abois. A l’inverse, le choix d’Eliot Sumner (fils de Sting) pour jouer un personnage de Freddie Miles sacrifié cette fois par le scénario, est assez discutable : évidemment, cette opinion est influencée par la comparaison inévitable avec l’interprétation du génial Philip Seymour Hoffman dans le film de Minghella… Et Dakota Fanning elle-même ne crève pas particulièrement l’écran, et ne rend pas son rapport avec Dickie vraiment crédible.

Mais, pour être sincère, là où Ripley se démarque superbement de tout ce qui l’a précédé, c’est dans sa conception artistique. Le choix du Noir et Blanc (qui a refroidi apparemment une bonne partie des téléspectateurs internationaux) permet à la série de s’affranchir de la facilité de la représentation d’une Italie ensoleillée, lumineuse, infiniment douce (le travers du film de Minghella), pour explorer plutôt la noirceur de certains de ses aspects « culturels » (la Camorra, en particulier, mais aussi l’opacité de comportements traditionnels, ou de pratiques troubles…). Plus intéressant encore, le choix de matérialiser la noirceur du personnage de Ripley à travers sa fascination pour l’œuvre de Caravage, magnifique peintre de la lumière dont la vie fut au contraire marquée par l’obscurité. Et c’est sans doute là que le choix d’une image au Noir et Blanc fortement contrasté se justifie pleinement : lorsque Ripley se perd dans la contemplation de peintures, mais aussi de statues antiques, de détails de monuments, tout ce qu’on voit se met à faire pleinement sens.

Et la série, que l’on peut très bien regarder comme un photogramme d’images absolument sublimes, s’élève vers l’excellence, dépassant alors tout ce qu’on a pu voir de similaire dans le genre. C’est ce qu’on appelle nous en mettre plein les yeux !

![]()

Eric Debarnot

Hello Eric, si je peux me permettre dans la liste des adaptations tu as oublié l’indépassable « L’ami américain » de Wim Wenders où Ripley était incarné par Dennis Hopper! A ce titre, ce n’est pas un hasard si dans la série, Ripley s’intéresse à Caravage car cela annonce sa carrière à venir (et je l’espère de la série)…

Par rapport aux films précédents et c’est bien là la prime qualité de la série, cela nous montre la genèse de Ripley, nous montrant qu’il qui n’a pas toujours été un escroc flamboyant…mais un vulgaire petit voyou qui se trouve là au bon moment, fasciné par la bourgeoisie riche et oisive, bref tout à fait fidèle à la noirceur des romans de Patricia Highsmith.

Cordialement,

Eric Attic

Je parlais de l’adaptation du premier livre, pas d’autres volumes de la saga Ripley. Et, rassure-toi, l’Ami Américain reste l’un de mes Wenders préférés !

Oui après coup je t’ai relu et j’ai vu que tu parlais du 1er Ripley, toutes mes excuses. L’ami américain est aussi un de mes Wenders préférés avant sa mainstreamisation cannoise…