Revenir à la saga mafieuse peu de temps après un film aussi marquant que Les Affranchis exposait automatiquement à un accueil public et critique un peu moins enthousiaste. Certains critiques et fans de Scorsese mirent ainsi une trop grande similitude apparente avec le film de 1990 au passif de Casino. Qui s’est pourtant imposé avec le temps comme la parfaite incarnation de l’expression « cinéaste en pleine possession de ses moyens artistiques ».

Pendant le tournage des Affranchis, Nicholas Pileggi achève un livre sur la période comprise entre les années 1970 et le milieu des années 1980 durant laquelle la Mafia contrôlait les casinos à Las Vegas. Il contacte Scorsese pour l’adapter au cinéma et lui propose de publier le livre avant de s’occuper du scénario. Scorsese souhaite l’inverse. Le tandem travaille à donner une version simplifiée des évènements, afin de rendre le récit plus digeste au spectateur. Pendant la préparation du film, Scorsese découvre Soy Cuba, chef d’œuvre soviéto-cubain de 1964, qui nourrira l’énergie formelle du film. A domicile et en France, l’accueil critique sera globalement excellent, même si légèrement moins unanime que pour Les Affranchis : sera reproché à Scorsese d’avoir offert une version (trop) longue du film avec lequel il avait inauguré les années 1990. Avec le temps, le film a pris sa place parmi les sommets du cinéaste.

A première vue, Casino ressemblerait effectivement à une version rallongée des Affranchis à Vegas. De Niro pour la énième fois en figure mafieuse (Ace Rothstein) cette fois à la tête d’un casino téléguidé par le crime organisé, Joe Pesci de nouveau en truand exclusivement mû par la brutalité (Nicky Santoro, avec un cure-dents marquant immédiatement sa nervosité). Les voix off des personnages jouent au ping pong comme celles de Hill et de son épouse. Différences de taille cependant : le passage d’un récit individuel révélateur d’une époque et d’une société à un récit bigger than life, un coup d’accélérateur audiovisuel de plus et un personnage féminin à la place narrative égale à celle des Mafieux.

A première vue, Casino ressemblerait effectivement à une version rallongée des Affranchis à Vegas. De Niro pour la énième fois en figure mafieuse (Ace Rothstein) cette fois à la tête d’un casino téléguidé par le crime organisé, Joe Pesci de nouveau en truand exclusivement mû par la brutalité (Nicky Santoro, avec un cure-dents marquant immédiatement sa nervosité). Les voix off des personnages jouent au ping pong comme celles de Hill et de son épouse. Différences de taille cependant : le passage d’un récit individuel révélateur d’une époque et d’une société à un récit bigger than life, un coup d’accélérateur audiovisuel de plus et un personnage féminin à la place narrative égale à celle des Mafieux.

On retrouve bien sûr la description minutieuse du fonctionnement de la Mafia à laquelle se joint celle de l’univers du jeu. Avec un maelstrom audiovisuel permanent jamais contaminé par le clinquant de son sujet. Faisant de Casino un des rares films américains de son temps à la vista visuelle comparable au meilleur de Tsui Hark (The Blade) et du Wong Kar-wai contemporain (Happy Together). Le remplacement de Michael Ballhaus par Robert Richardson au poste de chef-opérateur donne ici un coup d’accélérateur dans la flamboyance formelle, coup d’accélérateur synchrone de l’univers Las Vegas. A l’époque, Richardson s’était illustré dans le sommet d’Oliver Stone (JFK) et dans City of Hope, film choral précurseur méconnu des radioscopies de l’Amérique d’un David Simon. La palette chromatique de sa photographie est nettement plus vive que celle des Affranchis. Une photographie en forme de pendant des tenues des personnages principaux. Tenues d’une folle élégance en dépit de leurs couleurs criardes, flirtant avec le vulgaire sans tomber dedans.

Les bases audiovisuelles des Affranchis fonctionnent exemplairement dans la combinaison des travellings et de la voix off faisant pénétrer dans la salle des comptes. Ou dans le génial montage sonore de Ginger arrosant les employés du Tangiers au son de Love is the drug de Roxy Music. Une spécificité de Casino par rapport à son prédécesseur de 1990 est sa forte expérimentation de la technique du fondu enchaîné. Entre autres un usage classique d’ellipse temporelle. Ou le passage entre un plan sur Ace et un gros plan du dé sur le tapis vert, annonciateur du coup de dés que sera sa relation avec Ginger McKenna (Sharon Stone). Une figure de style qui semble battre la mesure du film, de même que les crépitements de flashs lors de certaines scènes. Le jukebox scorsésien se démultiplie pour scander le récit que pour accompagner la progressive transformation au cours du temps de Vegas, lieu passant de la mainmise mafieuse à celle des multinationales.

Un tableau de changement d’époque, d’êtres balayés parce qu’ils appartiennent à un autre temps s’inscrivant dans une lignée épique vue du côté du cinéma en costumes (Visconti), du western (Leone, Peckinpah) et (déjà) de la saga mafieuse (Francis Ford Coppola). Henry Hill se contentait de regretter de s’être fait prendre, là où Rothstein regrette un Vegas pas encore transformé en Disneyland par les multinationales. Un élargissement de perspective marqué par le générique de Saul et Elaine Bass, chant du cygne du tandem : les flammes, un corps qui plonge vers elles en descente aux enfers, les néons de Vegas, puis retour du corps en descente aux enfers et des flammes. Un résumé de la structure narrative du film (débutant par les flammes d’une voiture piégée pour revenir à elles). au son de La Passion selon Saint Mathieu de Bach.

Si Ace ne tombe pas contrairement à Hill ou plus tard Belfort dans le piège du nez enfariné, il est un héros scorsésien de plus à chuter après avoir réalisé ses rêves. Mais le regard sur l’échec est cette fois plus proche d’un Welles ou d’un Huston : se prendre pour Dieu, être aveuglé par ce qui brille et revenir parmi les mortels par la chute. Lorsque la voix off d’Ace évoque en ouverture la purification morale procurée par Vegas, on est loin des itinéraires rédempteurs des scénarios de Schrader. Il s’agit juste d’un parieur surdoué se prenant pour le Saint-Esprit parce qu’il a été « promu « à Vegas.

Citizen Kane est entre autres le récit d’un homme échouant à plier le monde à ses désirs. Dans le professionnel et l’intime. Ace promet justement à Ginger l’opulence en espérant qu’en passant du temps ensemble les sentiments qu’elle n’a pas pour lui finissent par naître. Une croyance toute puissante résumée par : « Je suis Sam Rothstein. Je peux la changer. ». La chute professionnelle d’Ace est celle en partie celle d’un control freak. Au nom de son perfectionnisme, il refuse la part de clientélisme nécessaire à l’exercice de son travail à Vegas. Il a voulu faire de l’argent en oubliant que ça signifiait faire un peu de politique. Et surtout même en planifiant tous les détails censés garantir l’impunité on en oublie toujours un.

Sauf qu’une raison de sa chute professionnelle rejoint celle de la fin de son couple avec Ginger. Au mariage fondé sur un amour voué à ne jamais être partagé répond la confusion entre permis d’exercer son métier en attendant d’avoir une licence avec détention d’une vraie licence. Certes, Rothstein hésitait un peu au début… mais il a mis de côté le concret au nom du rêve. Dans les deux cas le « paradis » apparent évoqué en voix off au début du film était voué à s’effondrer tel un château de cartes.

Alors que Nicky Santoro semble à première vue une photocopie du personnage déjà campé par Pesci dans Les Affranchis, un détail de voix off fait aussi de lui un autre héros scosésien du récit : il est un made man. Dans l’univers mafieux, un made man ne peut qu’être italien ou d’origine italienne et un autre made man doit le coopter. Il est alors un des seuls membres de l’organisation à avoir le droit de gravir les échelons. Dans Les Affranchis, Tommy/Pesci était déjà par ses origines le seul à pouvoir l’être du trio qu’il composait avec Henry et Jimmy.

Ici, Ace n’est pas content de la présence à Vegas de Nicky sur les ordres des parrains pour le surveiller. Mais il ne peut rien car Santoro est un made man. La protection du statut permet à Nicky de nuire à Ace… mais aussi de se nuire car tant que la source financière des vieux parrains ne se tarit pas il peut faire trop de vagues. Interdit de casino à Vegas il va comme bien des héros du cinéaste confondre le réel et le cinéma. Il ouvre alors une bijouterie nommée Gold Rush. Pendant qu’un travelling latéral révèle les motifs westerniens du mur de la bijouterie, Can’t you hear me knocking des Stones retentit. Santoro annonce alors en voix off l’arrivée en ville de ses hommes de main. Et avec celle de la brutalité sans foi ni loi de l’Ouest américain.

Les Stones sont encore là pour faire écho à un Santoro croyant, tel Travis Bickle, rejouer la guerre sur sol US : à un Gimme Shelter emblématique des late sixties répond un Santoro justifiant ses massacres par le fait d’être, contrairement à ses donneurs d’ordres, dans les tranchées. Faisant une fois de plus trop de vagues. En plus de cette drogue (Gimme Shelter en accompagnement, encore) qui avait déjà nui à Henry Hill, Santoro sera victime du plus basique des non-respects du code mafieux : ne pas coucher avec la femme d’un autre truand. Lui aussi fait partie du sabotage des opportunités dorées. Mais par la bestialité et non le coté control freak de son ami de longue date Ace.

Au travers du personnage de Ginger, Scorsese semble avoir voulu prolonger ce qu’il avait entrepris dans Alice n’est plus ici et Le Temps de l’Innocence : tenter de mettre un personnage féminin écrit au premier plan d’un de ses films. Si le personnage de Ginger fonctionne, c’est parce que Scorsese a enfin trouvé l’angle pour intégrer un personnage féminin écrit à son univers mafieux testostéroné. En faire un héros scorsésien comme les autres, une cousine d’Henry Hill. Une femme qui, sur un plan purement financier, a atteint son rêve en acceptant le « marché » d’Ace. Mais est aussi incapable de le préserver que ses collègues masculins.

Elle avait toutes les « qualités » pour être une de ces manipulatrices qui peuplèrent les classiques du Film Noir : la beauté, une aura aveuglant les hommes et un talent inné d’actrice. Mais elle a oublié que les héroïnes de Film Noir ne sabotaient pas leur maîtrise d’elles-mêmes par la drogue. Une drogue qui avait déjà nui à Henry Hill. Elle a oublié qu’elles contrôlaient leurs sentiments là où les sentiments de Ginger pour Lester (son souteneur, campé par James Woods) parasitent à sa mission vénale. Un élément émotionnel qui l’empêche de voir que sa relation avec Lester n’est pas si éloignée de la relation asymétrique entre Ace et elle : elle aime Lester… qui voit en elle avant tout un moyen d’extorquer de l’argent à Ace.

Elle est l’égale des figures masculines scorsésiennes ayant perdu en route la notion de sang froid. Un rôle à la fois typique de Sharon Stone tout en étendant son registre d’actrice à des terrains de fragilité et de violence des sentiments. Le rôle parfait pour consolider son statut de sex symbol et d’héritière des icônes glamour classiques tout en lui forgeant une crédibilité d’actrice de composition. Le rôle de sa vie. Son personnage n’est pas aimable. Mais qui a dit que les héros du cinéaste l’étaient ?

Scorsese aura mis nettement plus de temps que d’autres figures du cinéma américain des années 1970 (Cimino, Coppola) à atteindre la plénitude de ses moyens artistiques. Il aura réalisé son grand film épique, sa grande fresque des années après la fin du Nouvel Hollywood. Sauf qu’en 1995 il était le survivant fringant du dernier âge d’or du cinéma américain là où le changement d’époque avait consumé le romantique Cimino et le « Napoléon » Coppola. En se tenant, comme il le continuera après Casino, sur une ligne de crête entre maintien d’une intégrité artistique dans son travail et non ignorance des exigences commerciales. Que cela soit dans le choix des projets. Ou l’utilisation d’acteurs stars pour faciliter leur financement, De Niro se retrouvant remplacé par Di Caprio.

![]()

Ordell Robbie

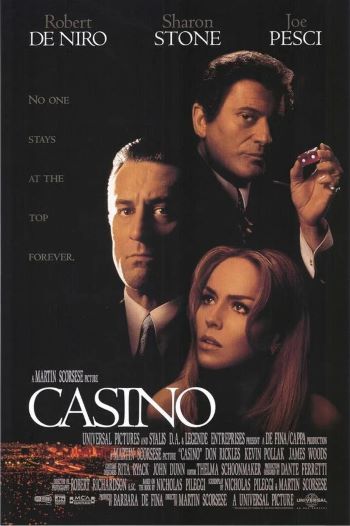

Casino

Film US de Martin Scorsese

Avec : Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci…

Genre : Policier, Drame

Durée : 2h58

Date de sortie française : 13 mars 1996