En 1995, en parallèle à la sortie de Casino, Scorsese réalise son second long-métrage documentaire (après The Last Waltz), un remarquable hommage au rôle du réalisateur au sein du système des studios de cinéma US : en repartant des origines, et en s’arrêtant à la date où lui-même a commencé à réaliser des films, il propose une sorte de théorie des auteurs appliquée au cinéma américain, et parle surtout des grands maîtres qui l’ont marqué.

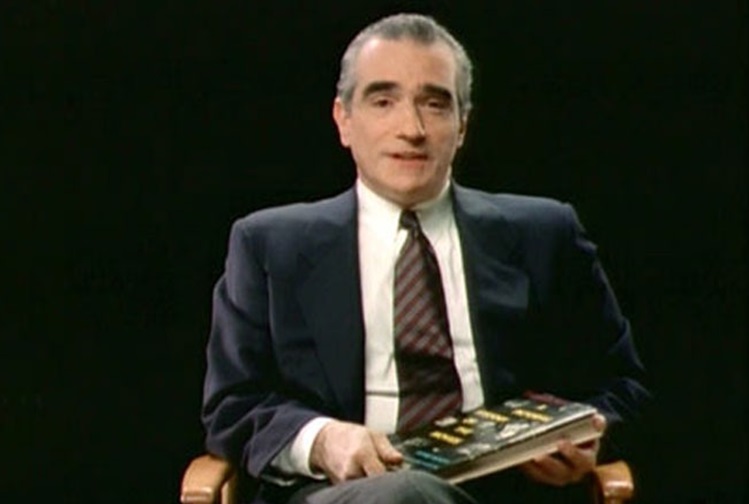

En 1995, Scorsese n’est plus le trublion du Nouvel Hollywood. Fort de succès fracassants et d’audaces passées à la postérité, il s’est imposé dans le système, et adjoint à sa réputation de réalisateur sa légendaire cinéphilie, lui qui peut parler des heures de ses maitres et de son émerveillement d’enfance dans les salles obscures.

Des heures, il en dispose : près de quatre pour évoquer le cinéma américain, des origines à la fin des années 60, période où il fait son entrée et ne s’estime plus assez subjectif pour intervenir. C’est en réalité bien court pour couvrir une Histoire aussi dense, mais suffisamment balisé en un parcours chapitré selon un angle bien précis, celui du réalisateur et de sa posture complexe en tant qu’auteur. La filmographie, assumée comme son « musée imaginaire » présente ainsi une sélection de figures majeures (dont certaines, déjà très connues, comme Hitchcock, sont volontairement écartées) au sein d’un parcours qui questionne les impératifs qui incombent au cinéaste (travailler en équipe, répondre aux contraintes des studios) et la volonté de créer une œuvre personnelle.

Des heures, il en dispose : près de quatre pour évoquer le cinéma américain, des origines à la fin des années 60, période où il fait son entrée et ne s’estime plus assez subjectif pour intervenir. C’est en réalité bien court pour couvrir une Histoire aussi dense, mais suffisamment balisé en un parcours chapitré selon un angle bien précis, celui du réalisateur et de sa posture complexe en tant qu’auteur. La filmographie, assumée comme son « musée imaginaire » présente ainsi une sélection de figures majeures (dont certaines, déjà très connues, comme Hitchcock, sont volontairement écartées) au sein d’un parcours qui questionne les impératifs qui incombent au cinéaste (travailler en équipe, répondre aux contraintes des studios) et la volonté de créer une œuvre personnelle.

La première partie fait la part belle aux genres, en insistant sur le fait que le cinéaste est avant tout considéré comme un conteur. Le western, le film de gangsters et la comédie musicale sont présentés dans la spécificité d’un langage où progressivement, de véritables figures d’auteur émergent, la partie suivante s’attardant sur les talents spécifiques des illusionnistes qui donnent corps au grandiose, à l’effroi ou aux sentiments par les moyens spécifiques du cinéma.

Si l’idée d’une histoire générale reste toujours de mise, Scorsese (qui coécrit son intervention avec Michael Henry Wilson, un complice de longue date avec lequel il a notamment conduit ses entretiens publiés sur toute sa filmographie) ne perd jamais de vue sa démonstration, qui prend plus d’ampleur dans les deux dernières parties, consacrées au « metteur en scène comme contrebandier » puis « comme iconoclaste » Le premier parvient, au sein d’un système coercitif, à se ménager des voies d’expression personnelles, notamment à la faveur de films de séries B sur lequel les producteurs sont moins regardants. En découle un superbe hommage au cinéma de Jacques Tourneur, d’Ophuls et de Sirk, avant de passer à ceux qui s’opposent frontalement à l’establishment, Welles, Kazan ou Arthur Penn, certains le payant très cher (comme Von Stroheim).

La multiplicité des extraits, la passion, voire l’amour de Scorsese pour ces œuvres, irrigue chaque minute de cette odyssée, multipliant les pistes d’analyse, attentif à toutes les composantes (la photographie, les cadrages, le renouvellement du style à la fin du muet…), avec une acuité qui atteint sa cible : au terme du voyage, le spectateur le considère comme le préambule à une foule de découvertes.

Sergent Pepper