Après David Bowie, nous lançons aujourd’hui notre rétrospective de l’œuvre d’un groupe qui figure parmi les plus séminaux de l’histoire du Rock. Remémorons-nous la fameuse maxime de Brian Eno, qui veut que le peu de fans ayant acheté le premier album du Velvet Underground lors de sa sortie aient tous créé des groupes à leur tour.

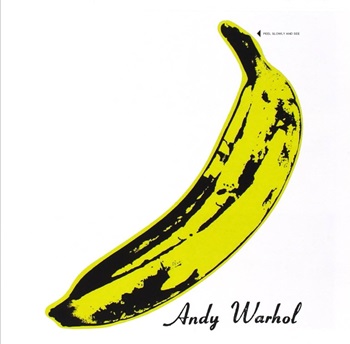

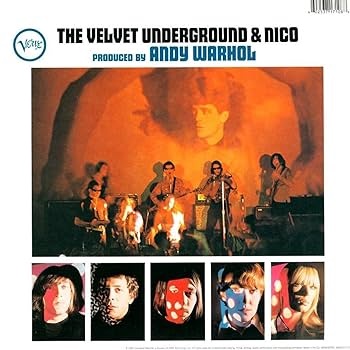

Le premier album du Velvet Underground est un objet fondamentalement légendaire, à la fois classique et culte, iconique et insaisissable, incroyablement familier et radicalement discordant. L’album d’un groupe dont la chanteuse n’est pas un membre à part entière, avec des guitares anti-héroïques, des basses tirées à la courte paille et des percussions jouées par tous les instruments. Un album qui ne donne la banane que via sa pochette, et qui fut produit par un artiste qui n’y connaissait vraiment pas grand-chose en matière de musique. Les rares apports d’Andy Warhol au projet sont pourtant déterminants. C’est lui qui suggère à Lou Reed d’écrire des chansons pour Nico, cette vampiresse teutonique que Richard Goldstein décrira comme « mi-déesse, mi-stalactite, avec la voix d’un violoncelle au saut du lit ». C’est également Warhol qui signe la fameuse pochette phallico-fruitière, où seul son nom est imprimé (celui du groupe n’apparaîtra que bien des années plus tard, sur des rééditions !). C’est aussi Warhol, enfin, qui met la main au portefeuille pour financer l’enregistrement, et dont la présence garantit à la bande une totale liberté. Dans l’entourage de la Factory, on ne pose pas beaucoup de questions. Il suffit d’entendre Andy minauder et s’exclamer « ohhhh, fantastique ! », et tout le monde acquiesce. Si ça plait à Andy, ça ne peut qu’être fantastique, n’est-ce pas ? N’est-ce pas ??

Derrières ses airs de Mr Sandman version messe buissonnière, Sunday Morning est une rêverie paranoïaque, à peine troublée par les pointillés du célesta de John Cale. Il s’agit de la toute dernière chanson enregistrée lors des sessions, avec Sterling Morrison à la basse et Nico aux chœurs. Il est dimanche matin et tout ne fait que commencer, mais le monde semble déjà en vouloir à Lou Reed, qui s’en inquiète avec un talent qui justifie largement qu’on lui prête une attention dont il n’a cure. Quelque chose semble guetter sur ses talons, comme une ombre des tourments à venir. En parlant d’attente, justement, voici que déboule I’m Waiting for the Man, magistrale chronique urbaine qui bat impatiemment le pavé de la wild side newyorkaise. Musicalement, la chanson semble n’être constituée que d’éléments percussifs. Les accords sont raides à faire peur, la grille harmonique est primitive, et Lou chante la morgue citadine avec une audace que l’Amérique n’était clairement pas prête à encaisser. C’est évidemment merveilleux.

Derrières ses airs de Mr Sandman version messe buissonnière, Sunday Morning est une rêverie paranoïaque, à peine troublée par les pointillés du célesta de John Cale. Il s’agit de la toute dernière chanson enregistrée lors des sessions, avec Sterling Morrison à la basse et Nico aux chœurs. Il est dimanche matin et tout ne fait que commencer, mais le monde semble déjà en vouloir à Lou Reed, qui s’en inquiète avec un talent qui justifie largement qu’on lui prête une attention dont il n’a cure. Quelque chose semble guetter sur ses talons, comme une ombre des tourments à venir. En parlant d’attente, justement, voici que déboule I’m Waiting for the Man, magistrale chronique urbaine qui bat impatiemment le pavé de la wild side newyorkaise. Musicalement, la chanson semble n’être constituée que d’éléments percussifs. Les accords sont raides à faire peur, la grille harmonique est primitive, et Lou chante la morgue citadine avec une audace que l’Amérique n’était clairement pas prête à encaisser. C’est évidemment merveilleux.

Femme Fatale est un autre classique, écrit à propos d’Edie Sedgwick et chanté par Nico, qui ne s’est pourtant jamais très bien entendue avec la superstar californienne. Venus In Furs est une expérimentation futuriste totalement inédite en 1967, brassant lexique sado-maso, violon grimaçants et arpèges dont les dissonances tanguent dans tous les sens comme un bateau bourré. Sur Run Run Run, en revanche, le groupe fait mine de s’approcher du blues pour mieux revendiquer sa propre incompétence en la matière. Les solos sont brouillons, bruitistes et boiteux, entre fausses notes assumées et larsens stridents. Le Velvet Underground n’est intéressé ni par la virtuosité, ni par l’improvisation aventureuse, ni par l’héritage de Robert Johnson. La rythmique boogie des guitares n’est qu’une pulsation urbaine de plus dans le premier chapitre d’une discographie qui deviendra une référence en la matière. Le Velvet Underground génère du bruit, de la tension, de la furie et beaucoup de frustration. Le Velvet Underground n’en a rien à foutre. Ce qui ne l’empêche nullement de prendre sa musique au sérieux, comme sur All Tomorrow’s Parties, où le chant martial de Nico dialogue avec des guitares bégayantes et un piano qui carillonne en ostinato. Heroin est un morceau de bravoure maudit, comme si William Burroughs rencontrait Bob Dylan pour discuter solitude, défonce, nihilisme, auto-sabotage et désir de mort. Les deux dernières minutes envoient valser tout compromis, alors que le violon de Cale agonise sous le feedback et que Maureen Tucker laisse définitivement le tempo perdre pied.

À l’inverse, There She Goes Again est une composition métronomique, anguleuse et mélodiquement très concise, efficace sans jamais user de fioritures autres que quelques chœurs en arrière-plan. I’ll Be Your Mirror est un astucieux portrait en creux de Nico, qui s’y livre sans jamais se dévoiler, chantant d’une voix à la fois mature et enfantine, douce et grave, femelle et mâle, figurant une androgynie où le trouble tutoie les ténèbres. S’ensuit The Black Angel’s Death Song, signe avant-coureur de la brutalité charbonneuse du second album. La voix de Lou est saisissante, célébrant le mariage entre lassitude exsangue et agressivité monocorde, dans une veine déjà punk avant même que les années soixante-dix n’existent. Personne ne maîtrise aussi bellement l’art de cracher à l’oreille de l’auditeur tout en donnant l’impression de se faire chier comme un rat mort. Ici encore, John Cale n’est que sifflement et stridence, que ce soit au violon ou au micro. Reed résumera la composition en ces termes : « Quand un club voulait fermer ses portes, les gérants venaient nous demander de jouer cette chanson. » Même potentiel de repoussoir pour European Son, qui essaie presque de faire diversion en commençant comme une chanson, avant de virer vers le bruit et la fureur dès la première minute, comme si le groupe retirait ses gants avant même de les avoir enfilés correctement, pour nous gifler entre les deux yeux jusqu’à la fin de l’écoute. On chancelle sous les coups, qui sont pourtant moins forts que notre envie d’en redemander.

À l’inverse, There She Goes Again est une composition métronomique, anguleuse et mélodiquement très concise, efficace sans jamais user de fioritures autres que quelques chœurs en arrière-plan. I’ll Be Your Mirror est un astucieux portrait en creux de Nico, qui s’y livre sans jamais se dévoiler, chantant d’une voix à la fois mature et enfantine, douce et grave, femelle et mâle, figurant une androgynie où le trouble tutoie les ténèbres. S’ensuit The Black Angel’s Death Song, signe avant-coureur de la brutalité charbonneuse du second album. La voix de Lou est saisissante, célébrant le mariage entre lassitude exsangue et agressivité monocorde, dans une veine déjà punk avant même que les années soixante-dix n’existent. Personne ne maîtrise aussi bellement l’art de cracher à l’oreille de l’auditeur tout en donnant l’impression de se faire chier comme un rat mort. Ici encore, John Cale n’est que sifflement et stridence, que ce soit au violon ou au micro. Reed résumera la composition en ces termes : « Quand un club voulait fermer ses portes, les gérants venaient nous demander de jouer cette chanson. » Même potentiel de repoussoir pour European Son, qui essaie presque de faire diversion en commençant comme une chanson, avant de virer vers le bruit et la fureur dès la première minute, comme si le groupe retirait ses gants avant même de les avoir enfilés correctement, pour nous gifler entre les deux yeux jusqu’à la fin de l’écoute. On chancelle sous les coups, qui sont pourtant moins forts que notre envie d’en redemander.

Fort heureusement, tout cela n’est qu’un début… mais quel début !

![]()

Mattias Frances

Merci. « Personne ne maîtrise aussi bellement l’art de cracher à l’oreille de l’auditeur tout en donnant l’impression de se faire chier comme un rat mort. » , Bien dit et tellement vrai, la morgue du Lou. J’ai ri de la formule tellement bien ficelée. Le montage video sur I’m Waiting For The Man/Venus In Furs est troublant.

@Amaury

C’est difficile de savoir à quel point c’est intentionnel, mais ça m’a toujours donné cette sensation-là ^^

Lou Reed à l’Olympia en 74, ca correspond bien….entre dédain et défonce….la classe bien décalée. Quand il arrive l’air d’en avoir rien à foutre avant d’enclencher Sweet Jane, excusez du peu…Et le groupe…