Sans John Cale et avec Doug Yule, le Velvet Underground doit désormais prouver sa valeur en tant que navire mené par Lou Reed. C’est à Hollywood, en plein territoire ennemi, que le quatuor enregistre un troisième opus à la pochette grisonnante, comme un contrepoint au noir et blanc de White Light/White Heat.

John Cale n’est plus là et le Velvet Underground a changé. Après un second album plus radical encore que le premier, le groupe a du mal à enthousiasmer les foules. La presse ne les aime pas, leurs fans sont peu nombreux, discrets, bizarres et pas encore tous musiciens. Pour ne rien arranger, les instincts divergent quant à la direction à prendre. Lou Reed a envie d’affûter son écriture pour viser une grammaire plus naturaliste, plus avenante pour l’auditeur. John Cale, qui écrit des compos à base de violon « droné » sur une seule note, n’exclut pas d’enregistrer le prochain album en plongeant les amplis sous l’eau. Les désaccords se multiplient jusqu’à un ultimatum de Reed, posé à Sterling Morrison et Maureen Tucker en ces termes : Ou bien Cale quitte le navire, ou bien le groupe se sépare définitivement.

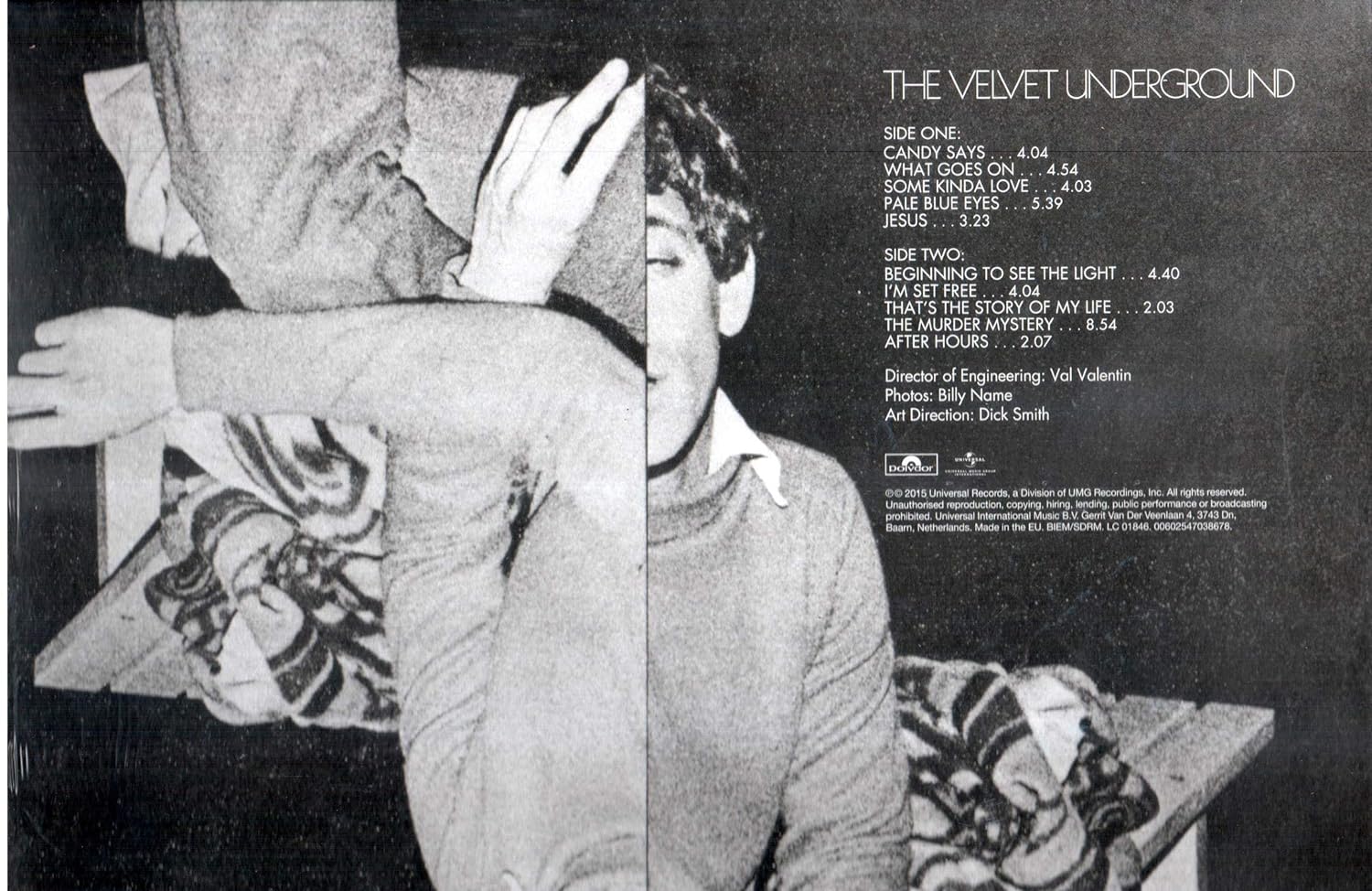

Peu fière, la paire consent à opérer un changement de personnel. Le Velvet Underground se met donc en quête d’un nouveau quatrième membre. Morrison suggère Doug Yule, un pote de longue date qui avait d’ailleurs hébergé le groupe à l’occasion d’un concert à Boston. Yule est musicien et a brièvement donné un coup de main à The Grass Menagerie. Morrison, qui l’a entendu jouer de la guitare, assure qu’il progresse très rapidement. Il est officiellement convoqué à Max’s Kansas City à l’automne 1968, où il accepte d’intégrer le groupe en tant que bassiste et claviériste. La nouvelle formation se fait les dents avec quelques concerts et investit le studio TTG à Hollywood en fin d’année pour enregistrer de nouvelles chansons. Le mixage de l’album « canapé » sera initialement supervisé par Reed pour une version « placard », donnant l’impression que le chanteur a enregistré ses parties dans une armoire, tandis que le reste du groupe l’accompagne depuis l’extérieur. Sans surprise, le second mixage rectifié par Val Valentin l’a rapidement supplanté à la postérité, car sa clarté est bien plus en phase avec les ambitions musicales de l’album.

Peu fière, la paire consent à opérer un changement de personnel. Le Velvet Underground se met donc en quête d’un nouveau quatrième membre. Morrison suggère Doug Yule, un pote de longue date qui avait d’ailleurs hébergé le groupe à l’occasion d’un concert à Boston. Yule est musicien et a brièvement donné un coup de main à The Grass Menagerie. Morrison, qui l’a entendu jouer de la guitare, assure qu’il progresse très rapidement. Il est officiellement convoqué à Max’s Kansas City à l’automne 1968, où il accepte d’intégrer le groupe en tant que bassiste et claviériste. La nouvelle formation se fait les dents avec quelques concerts et investit le studio TTG à Hollywood en fin d’année pour enregistrer de nouvelles chansons. Le mixage de l’album « canapé » sera initialement supervisé par Reed pour une version « placard », donnant l’impression que le chanteur a enregistré ses parties dans une armoire, tandis que le reste du groupe l’accompagne depuis l’extérieur. Sans surprise, le second mixage rectifié par Val Valentin l’a rapidement supplanté à la postérité, car sa clarté est bien plus en phase avec les ambitions musicales de l’album.

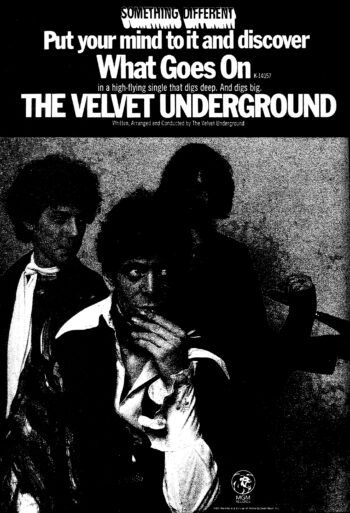

D’entrée de jeu, ce troisième-né prend le contre-pied de ce qui a précédé. Là où White Light/White Heat s’ouvrait dans un assaut électrique fracassant, ce nouveau chapitre inaugure une promesse d’apaisement. Candy Says, chantée par la voix délicate de Doug Yule, est ce que Lou Reed a écrit de plus pop et mélancolique à ce stade de sa carrière. L’inspiration du texte, l’actrice transgenre Candy Darling, n’est pas encore en vadrouille sur la Wild Side mais se plaint déjà d’un corps qu’elle déteste « pour tout ce qu’il représente dans ce monde. » L’oiseau bleuté des paroles (un passereau) est peut-être celui qui visitera Bowie dans les ultimes heures de Lazarus. En deuxième position, What Goes On démontre que le Velvet Underground de 1968 a acquis une nouvelle fluidité, domestiquant le son de Waiting for the Man pour insuffler davantage de musicalité au rendu. Même le solo de guitare vrombissant de Reed semble voué à jouer un rôle de mélodie. La pulsation boiteuse de Some Kinda Love ne fait qu’ajouter au charme d’une composition déjà annonciatrice du style solo du chanteur, dont le phrasé est de plus en plus parlé. Le trublion newyorkais passe même avec brio l’exercice de la love song en signant Pale Blue Eyes, vignette folk pop d’une beauté saisissante, tant dans sa composition que dans son exécution.

Sur Jesus, le mélange entre guitare à douze cordes et arpèges acoustiques permet au groupe d’explorer des teintes plus traditionnelles sans pour autant diluer la noirceur de son pouvoir de séduction. La quête de rédemption du texte, aux antipodes des chroniques transgressives de White Light/White Heat, cristallise une angoisse spirituelle dont la sensation résonne au-delà de toute considération religieuse. Comme pour répondre à cette détresse, la lumière jaillit sur Beginning to See the Light, dont la progression d’accords semble conçue pour capter l’attention et ne plus la lâcher jusqu’à la fin du morceau. Lou s’excite au micro, entre chant éructé et falsetto androgyne, travaillant son personnage d’oiseau de malheur qui nous assure que même si « le monde est plein de problèmes », aucun n’est le sien. Malgré tout, la composition s’achève sur une question qui brise le cœur : qu’est-ce que cela fait d’être aimé ? En 1969, le Velvet Underground a bien du mal à esquisser une réponse.

I’m Set Free aborde une nouvelle fois l’amour sous l’apparence d’une allégorie religieuse, et les accords en douze-cordes tiennent l’obscurité à distance avec une vaillance que l’on ne devine pas infaillible. That’s the Story of My Life maximise l’impact de quatre phrases répétées sur deux minutes d’instrumental lumineux, où les arpèges semblent se dorer sous le grand soleil perpétuel de la Californie. Même sur le gros délire expérimental de circonstance, le groupe semble rechercher une approche plus construite et mélodique. Plus court que Sister Ray et plus long que European Son, The Murder Mystery utilise les voix des quatre membres pour créer un panorama anxiogène où les claviers crépitent, les guitares gazouillent et les percussions tambourinent en tous sens.

I’m Set Free aborde une nouvelle fois l’amour sous l’apparence d’une allégorie religieuse, et les accords en douze-cordes tiennent l’obscurité à distance avec une vaillance que l’on ne devine pas infaillible. That’s the Story of My Life maximise l’impact de quatre phrases répétées sur deux minutes d’instrumental lumineux, où les arpèges semblent se dorer sous le grand soleil perpétuel de la Californie. Même sur le gros délire expérimental de circonstance, le groupe semble rechercher une approche plus construite et mélodique. Plus court que Sister Ray et plus long que European Son, The Murder Mystery utilise les voix des quatre membres pour créer un panorama anxiogène où les claviers crépitent, les guitares gazouillent et les percussions tambourinent en tous sens.

Pourtant, cette fois, le Velvet Underground ne quitte pas son auditeur sur une plage de furie sonore. Le rideau est délicatement tiré par After Hours, ritournelle pop qui nous promet une porte fermée sur une nuit éternelle où Maureen Tucker chante malhabilement, avec tout le fatalisme d’une pluie de rosée matinale.

![]()

Mattias Frances

Voilà une chronique qui aurait dû me donner envie d’écouter ce disque mais c’est déjà fait et perso, je trouve que cet album est loin d’être à la hauteur du beau texte ci-dessus.

C’est très gentil à vous de complimenter mon écriture. Personnellement, c’est l’un de mes albums favoris mais il est vrai qu’il divise encore régulièrement les fans. C’est un disque qui passe ou qui casse, la plupart du temps.