Dans la veine d’Oranges sanguines, Les Pistolets en plastique réinterprète l’affaire Dupont de Ligonnès, en dénonçant avec loufoquerie mais non sans cruauté notre fascination pour les faits divers sanglants.

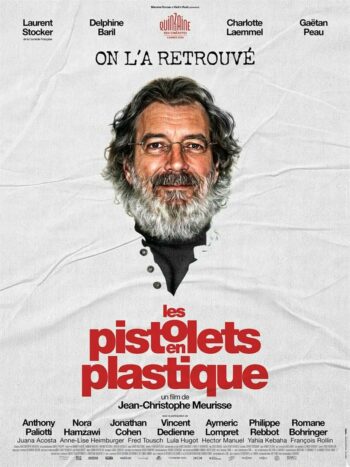

Des Pistolets en plastique pour un monde où la violence captive et où le vrai et le faux tendent à se confondre… Après Oranges sanguines, Jean-Christophe Meurisse, le chef de file des Chiens de Navarre, poursuit sa satire au vitriol de notre société. Il nous la peint ici friande de faits divers, de préférence sanglants, à travers l’histoire de Paul Bernardin, double à peine déguisé de Xavier Dupont de Ligonnès. Entre loufoquerie et horreur, Les Pistolets en plastique décortique, sur le mode de l’humour noir et provocateur, notre fascination pour la violence, une manière pour nous, peut-être, d’exorciser la peur qu’elle nous inspire.

L’intrigue se tisse à partir de trois fils parallèles qui vont, peu à peu, se rejoindre. Deux femmes, « enquêtrices web » fraîchement récompensées par un diplôme FB, se lancent sur les traces de Paul Bernardin, qui a tué toute sa famille avant de disparaître. Un homme – Michel Uzès – , identifié par un indic comme étant l’assassin, est arrêté à son arrivée à l’aéroport de Copenhague par la police danoise. Pendant ce temps, le vrai Paul Bernardin, nouvellement marié, coule des jours heureux en Argentine. Se déploie ainsi toute une galerie de portraits, mettant en scène des personnages aussi bouffons qu’inquiétants, qui tendent un miroir grossissant à notre goût pour le sensationnel, à notre fascination voyeuriste, en même temps qu’à notre propension à banaliser la violence. Rien de neuf, finalement, depuis C’est arrivé près de chez vous, le faux documentaire belge de Belvaux, Bonzel et Poelvoorde. Ici sont mis au premier plan deux enquêtrices un peu simplettes qui, sur le lieu des crimes, se répandent en commentaires sur la déco ; des policiers danois au comportement surréaliste face à des policiers français incapables ; deux médecins-légistes déplorant le goût du public pour les serial killers héros des séries de Netflix ; un suspect colérique qui perd les pédales, une voisine qui débite un interminable monologue raciste. Et au milieu de cette rancoeur, de ce mal-être généralisés, seul le tueur, celui qui est allé jusqu’au bout de ses pulsions, nous offre le spectacle du bonheur.

L’intrigue se tisse à partir de trois fils parallèles qui vont, peu à peu, se rejoindre. Deux femmes, « enquêtrices web » fraîchement récompensées par un diplôme FB, se lancent sur les traces de Paul Bernardin, qui a tué toute sa famille avant de disparaître. Un homme – Michel Uzès – , identifié par un indic comme étant l’assassin, est arrêté à son arrivée à l’aéroport de Copenhague par la police danoise. Pendant ce temps, le vrai Paul Bernardin, nouvellement marié, coule des jours heureux en Argentine. Se déploie ainsi toute une galerie de portraits, mettant en scène des personnages aussi bouffons qu’inquiétants, qui tendent un miroir grossissant à notre goût pour le sensationnel, à notre fascination voyeuriste, en même temps qu’à notre propension à banaliser la violence. Rien de neuf, finalement, depuis C’est arrivé près de chez vous, le faux documentaire belge de Belvaux, Bonzel et Poelvoorde. Ici sont mis au premier plan deux enquêtrices un peu simplettes qui, sur le lieu des crimes, se répandent en commentaires sur la déco ; des policiers danois au comportement surréaliste face à des policiers français incapables ; deux médecins-légistes déplorant le goût du public pour les serial killers héros des séries de Netflix ; un suspect colérique qui perd les pédales, une voisine qui débite un interminable monologue raciste. Et au milieu de cette rancoeur, de ce mal-être généralisés, seul le tueur, celui qui est allé jusqu’au bout de ses pulsions, nous offre le spectacle du bonheur.

Les pistolets en plastique pose la question des raisons de l’attraction qu’exerce le crime sur beaucoup d’entre nous mais aussi celle du vrai et du faux, de la violence et de sa représentation. Entre le vrai Bernardin et le faux – Michel Uzès – qu’y a-t-il de commun ? Notre entendement est-il si débile qu’il nous conduise, contre toute évidence, à prendre le faux pour le vrai et à ignorer le vrai quand il se présente à nous ? Quant au spectacle de la violence, a t-il une fonction autre que celle de satisfaire nos instincts les plus bas ? Et ne contribue-t-il pas à sa dangereuse banalisation ? Ou, au contraire, a-t-il une valeur cathartique ? Exorcise-t-il nos terreurs ? Mieux, nous évite-t-il de passer à l’acte ? La mise en abyme de la représentation de la violence dans Les pistolets en plastique nous incite à nous interroger sur l’utilité du spectacle sanglant, grand-guignolesque, qu’il nous offre et que son outrance tourne à la dérision. N’y a-t-il pas une forme d’hypocrisie à flatter le goût du spectateur pour la violence alors même qu’on prétend la dénoncer ? Mais tous les pistolets ne sont pas en plastique… La rupture que marque la sobriété glaçante de la scène du meurtre familial nous rappelle brutalement à la réalité : plus de grand-guignol, mais une tragédie tout entière concentrée dans les gestes, les regards, le bruit des détonations. Voilà qui suscite chez nous, spectateur, un malaise intense.

On peut trouver ce portrait satirique de notre société bêtement provocateur et de très mauvais goût. On peut y voir la marque d’un mépris pour « la France d’en-bas » On peut juger que Meurisse se complait dans la caricature et la facilité. On peut être dérouté par une structure morcelée qui apparente le film à une succession de sketches. On peut aussi – c’est mon cas – accepter de se laisser embarquer par ce récit complètement déjanté, joyeusement radical, véritable bric-à-brac où se mêlent la comédie et la tragédie, l’absurde, l’horreur, le grotesque, le corrosif… Se laisser embarquer, pour le plaisir, et pour la réflexion.

![]()

Anne Randon