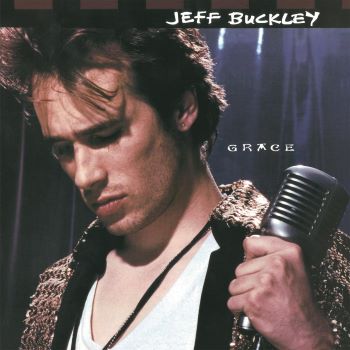

Il y a 30 ans, Jeff Buckley sortait en Europe Grace, son seul album publié de son vivant. Un album qui n’attendit pas la mort du chanteur pour être célébré en France.

1994. Hallelujah n’était alors pas encore un classique des télé-crochets, juste un morceau dont j’avais entendu la reprise par John Cale dans le Tribute à Leonard Cohen des Inrocks (I’m your fan). Je ne le savais pas encore, mais la reprise de Buckley serait celle de la version Cale et non celle de la version Cohen. Cobain s’était suicidé depuis quelques semaines et je ne savais bien sûr pas que Buckley finirait lui aussi par rejoindre la destinée du funeste Club des 27. Lorsque le premier album de Jeff Buckley débarque, je connais son père Tim Buckley de réputation et c’est tout. Un disquaire me dira qu’ils faisaient la même musique et je comprendrai pourquoi plus tard. Une connexion vocale et surtout une manière proche de retravailler leurs influences musicales respectives.

Le 15 août 1994, Grace débarquait en Europe, avant de sortir à la maison le 23 août. Il fera d’emblée unanimité critique en France. En concert, la petite taille et la voix d’ange du chanteur feront vite surgir le souvenir d’Edith Piaf. Une série de prestations scéniques hexagonales d’emblée mythiques, au point que beaucoup de ceux et celles qui n’y étaient pas se vanteront d’y avoir assisté. De l’autre côté de la Manche, culte et éloges critiques surgissent aussi. Il n’en est pas de même à domicile. Les critiques sont divisés, l’album se vend peu. Mais les choses changeront post mortem.

Le 15 août 1994, Grace débarquait en Europe, avant de sortir à la maison le 23 août. Il fera d’emblée unanimité critique en France. En concert, la petite taille et la voix d’ange du chanteur feront vite surgir le souvenir d’Edith Piaf. Une série de prestations scéniques hexagonales d’emblée mythiques, au point que beaucoup de ceux et celles qui n’y étaient pas se vanteront d’y avoir assisté. De l’autre côté de la Manche, culte et éloges critiques surgissent aussi. Il n’en est pas de même à domicile. Les critiques sont divisés, l’album se vend peu. Mais les choses changeront post mortem.

Jeff Buckley naît donc en 1966 à Anaheim en Californie. Son père biologique, le chanteur Tim Buckley, décède d’overdose alors que Jeff n’a que 8 ans. Il est élevé par sa mère et son beau-père Ron Moorhead. Ce dernier lui fait découvrir Led Zeppelin, Queen, Hendrix… A 13 ans Jeff recevra sa première guitare électrique, une Les Paul noire. Il va se passionner pour le Rock Progressif et le musicien de Jazz Fusion Al Di Meola. Il intègre le Musicians Institute d’Hollywood, selon lui à la fois une perte de temps et une opportunité d’étudier la théorie musicale. 6 années durant, il exerce des petits boulots et des activités musicales diverses et variées. En 1990, il part pour New York mais n’arrive pas à percer.

De retour la même année dans la Cité des Anges, il se voit offrir par Herb Cohen, ancien manager de son père, de l’aide pour enregistrer une démo. Babylon Dungeon Sessions contient quatre chansons. Première version de Last Goodbye, Unforgiven, ressemble à un pastiche de The Cure. Eternal Life contient déjà les bases de la version finale. Strawberry Street et Radio sont écrasés par l’influence du Hardcore en dépit de quelques touches vocales et de guitare personnelles.

Le 26 avril 1991, Buckley, de retour à New York chantera lors d’un concert hommage à son père. Il ne souhaitait pas en faire un tremplin musical, juste se délester d’un poids : il ne l’avait pas vraiment connu, son géniteur, ni assisté à ses funérailles. Cette prestation, accompagné du guitariste de Captain Beefheart Gary Lucas, sera son premier pied posé dans l’industrie musicale. La rencontre avec Lucas engendrera des premières versions de Grace et Mojo Pin.

Fin 1991, il est installé dans la Lower East Side de Manhattan, et est membre du groupe de Lucas Gods and Monsters. Groupe qu’il quittera en 1992. C’est le début de l’inscription de sa trajectoire dans une certaine mythologie newyorkaise. Il se fait la main en se produisant dans des cafés avant d’obtenir une résidence du lundi à Sin-é. Il y joue sa démo et des reprises. Cette résidence attirera les maisons de disques et Buckley signera un contrat avec Columbia.

En février 1993, Buckley enregistre comme seul interprète et instrumentiste en trois jours une série de chansons qui se retrouvera dans Grace. Le 22 novembre marque la première trace discographique du chanteur avec Live at Sin-é. En milieu d’année, Buckley a commencé à travailler sur Grace en compagnie du producteur Andy Wallace (Slayer, Nirvana…), du bassiste Mick Grondahl et du batteur Matt Johnson. En septembre, Buckley débute l’enregistrement de l’album à Woodstock. The rest is history.

L’album débute avec Mojo Pin, sur le terrain du folk rock et de ce style de guitare en arpèges qui fit la gloire des McGuinn, Marr et Buck. Mais il finit par prendre le chemin des alternances calme/tempête qui furent la base du Rock des années 1990. Même si l’enchainement a capella/accords Hard Rock évoque plutôt Led Zeppelin. Page et Plant seront les premiers à adouber Buckley, pas étonnant. La structure musicale en ruptures est parfaitement synchrone du tableau, inspiré par un rêve du chanteur autour d’une femme noire, d’une relation amoureuse en forme de douloureuse addiction proche de la drogue. « Don’t wanna weep for you, don’t wanna know / I’m blind and tortured, the white horses flow / Memories fire, the rhythms fall slow / Black Beauty, I love you so. » (Je ne veux pas pleurer pour toi, je ne veux pas savoir. Je suis aveugle et tourmenté, les chevaux sauvages coulent, les souvenir s’enflamment, le rythme se ralentit, beauté noire, je t’aime tellement) En lisant ces lignes, il paraît évident que Buckley ne pouvait que séduire tous les Français qui, à l’adolescence, se prenaient pour notre plus grande rock star nationale (Arthur Rimbaud).

Le morceau-titre incarne quant à lui la rencontre de Piaf, des Smiths et du soufisme. La combinaison de la voix haut perchée de Buckley et des arpèges de guitare évoque le groupe de Manchester sans jamais ressembler à du pastiche. Il faut dire que, si la musique des Mancuniens venait – tel Bowie – de Mars, celle du morceau cherche à s’élever vers le Ciel. Inspiré par un au revoir à sa compagne à l’aéroport, le morceau évoque cette fois une version plus solaire de l’amour qui n’aurait pas déplu à la Française.

Pas de Vie en Rose, mais une absence de peur vis-à-vis de la perspective de la mort procurée par le vertige de l’amour. Et un Wait in the fire (attends dans le feu) du refrain inspiré du Soufisme. A savoir les pratiques ésotériques et mystiques de l’Islam ayant pour objectif la purification de l’âme et de se rapprocher de Dieu. Il est question d’une transformation intérieure dépassant le dogme des intégristes et des défenseurs d’un Islam rigoriste. Courant de pensée découvert par Buckley au travers du musicien pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan. Et qui compare justement l’amour de Dieu à un feu purifiant l’âme.

Après l’amour addiction et l’amour fou vient la séparation lucide. Les amoureux de Last Goodbye savent que c’est fini, et décident de tout arrêter sans attendre le temps des disputes, des mots que l’on regrette ensuite d’avoir prononcés. Le morceau porte encore un peu l’ombre de The Cure – cette ligne de basse – mais il semble avoir gagné en ampleur grâce à la production.

Découverte par Buckley dans sa version Nina Simone, Lilac Wine est (déjà) une reprise parfaitement intégrée aux thématiques de l’album. Cette fois se noyer dans l’alcool après une rupture. Admirateur déclaré de Grace, Bowie aurait-il reconnu son propre art des reprises ne dépareillant pas au milieu des compositions originales de ses albums (Across the universe dans Young Americans, Kingdom come dans Scary Monsters) ?

Vient So Real. Chanson liée me concernant à la diffusion par Bernard Lenoir du concert du Bataclan. Le I love you but I’m afraid to love you ayant lors du concert provoqué une hystérie beatlesque. Forget her aurait dû figurer au départ à sa place. Un morceau qui évoquait de façon très directe la volonté de laisser derrière soi un amour douloureux. Mais le plus métaphorique texte de So Real s’intègre mieux à l’album. On sait depuis que Buckley trouvait le texte et la structure musicale de Forget her trop simples.

So Real transforme une odeur en madeleine de Proust d’un amour passé : « Remember the smell of the fabric of your simple city dress » (Se souvenir de l’odeur du tissu de ta robe de ville ordinaire). La phrase ayant tant secoué le Bataclan raconte de son côté la peur de blesser l’être aimé, la peur de la perdre en se livrant trop intensément dans la relation.

Vient ce qui est une sorte d’Etat dans l’Etat de l’album : la reprise d’Hallelujah de Lenard Cohen. La destinée du morceau mériterait un long article. Cohen avait raconté à Dylan que le morceau lui avait pris deux ans à écrire. Il avait menti à Bob : ce serait plutôt un quinquennat. Un morceau présent sur l’album Various Positions, un album publié sur un label indépendant car rejeté par Columbia. Le label considérait que ce dernier, en dépit de synthétiseurs annonçant l’approche du come back I’m your man, n’avait pas de potentiel commercial. Il finira par intégrer l’album à son catalogue lors des rééditions CD.

Le morceau sera vite repris sur scène par Dylan (laudateur de Buckley lui aussi). Puis sur disque par John Cale, dans un style vocal nettement moins détaché que celui de l’original. Cale avait découvert la chanson lors d’un concert de la tournée I’m your man. Lorsque les Inrocks lui commandent une reprise, Cale demande à Cohen de lui faxer le texte. 15 couplets dans lesquels Cale coupera au montage pour construire sa version. Une version découverte par Buckley dans le tribute Cohen des Inrocks. Buckley choisira comme angle de reprise celui de l’orgasme.

Buckley avait peur que Cohen écoute sa version, de crainte d’un désaccord d’interprétation. Il avait tort : Cohen n’a jamais eu peur de la réappropriation de ses chansons. Il n’avait aucun problème avec la réinterprétation du sens de First we take Manhattan au lendemain du 11 septembre, alors qu’il était pour lui plutôt question des – je cite – terroristes de l’esprit comme Marx ou le Christ.

Pour revenir au tribute des Inrocks, le journal aurait rêvé d’y voir les Smiths (séparés), dont l’inaugural Hand in glove citait Cohen dans son texte. A leurs yeux la reprise de Paper Thin Hotel par les Close Lobsters était la plus proche de leur rêve. On pourrait y ajouter le Hallelujah Buckley, dont la longue introduction en arpèges ressemble à ce qu’aurait donné un réarrangement du morceau par Marr. Entre parenthèses, les reprises par Buckley de I know it’s over et The Boy with the thorn in his side sont souvent estimées par les exigeants fans des Mancuniens.

Le morceau de Cohen et sa cover Buckley verront leur notoriété croître, un peu grâce au cinéma, beaucoup grâce à l’âge d’or des séries télévisées. L’usage de la version Cale dans Shrek contribuera fortement à la popularité du morceau. La version Buckley se retrouvera elle dans Newport Beach et surtout À la Maison Blanche. C’est l’arrangement Buckley qui sera souvent repris dans les télé-crochets. Et la place progressive prise par cette reprise dans la mémoire collective s’accompagnera d’une reconnaissance critique post mortem de Buckley à la maison.

Mélange de tonalité soul et de guitare folk-rock, Lover, You Should’ve Come Over reprend ensuite le sujet classique de la rupture difficile à digérer. Le narrateur reconnaît une immaturité affective et espère changer, sans en être tout à fait sûr. « Maybe I’m too young / To keep good love from going wrong ». (Peut-être suis je trop jeune pour empêcher un bel amour de mal tourner).

La reprise de Corpus Christi Carol et incluse pour remercier Roy Rollo, ami de Long Beach qui fit découvrir à Buckley le compositeur britannique du 20ème siècle Benjamin Britten. Morceau dont le texte, daté de la fin du Moyen-âge anglais a suscité force exégèses. La spécificité du texte est son mélange de symboliques religieuses avec celles de la légende arthurienne. La fiancée du narrateur est enlevée par un faucon. Il la cherche et découvre la grotte d’un jardin remplie de pourpre -couleur royale- et d’or. Il découvre un lit rempli d’or sur lequel repose un chevalier. La blessure de ce dernier saigne jour et nuit. A son chevet est agenouillée une servante en pleurs nuit et jour. Au chevet du chevalier est déposée une pierre sur laquelle est écrit « le Corps du Christ ».

Certains ont par exemple vu dans le texte une référence au Roi pêcheur de légende arthurienne, dont les jambes saignaient en permanence. D’autres voient dans le faucon ceux qui ont tué le Christ… ou le symbole de la liberté trouvée par Jésus post mortem. La version Buckley marie arpèges de guitare et chant d’église.

Morceau s’en prenant au recours à la violence au nom des idéologies, Eternal Life incarne musicalement une digestion des influences Hardcore nettement plus réussie que celle des Babylon Dungeon Sessions. L’album s’achève sur le folk rock apaisé de Dream Brother. Buckley voyait dans le morceau un avertissement lancé à un ami autodestructeur. On peut voir dans cette complainte à un ami qui va quitter sa compagne enceinte un appel à ne pas répéter les erreurs de Tim vis-à-vis de Jeff.

Il est facile d’interpréter les choses post mortem et la dernière phrase du morceau n’y échappa pas. « Asleep in the sand with the ocean washing over » (endormi dans le sable avec l’océan nettoyant tout). Phrase transformée en prophétie de la noyade de Memphis en 1997. De plus, la maison de disques ne respectera même pas la volonté artistique de Buckley : c’est Forget her qui s’est retrouvé placé morceau final de l’album après le décès. Détail reflétant les travers de l’exploitation commerciale post mortem des artistes morts. Travers aussi subis par les artistes du Club des 27.

Certains dénigrent Buckley au nom de ses héritiers pompiers à la Matthew Bellamy. Mais que dire alors de la descendance de son idole Piaf ? D’autres ont imaginé qu’un Buckley ayant vécu plus longtemps serait devenu un artiste de variétés sirupeux comme les autres. Comment peut-on en être sûr ? Un artiste mort jeune n’aura de toute façon pas eu le temps de décevoir, pour le meilleur ou pour le pire. Pas le temps de répéter trop longtemps une formule. Mais pas non plus le temps de faire ces virages à 180 degrés susceptibles de désarçonner ses fans de la première heure tout en enrichissant son œuvre. A condition de sursauts d’inspiration, un parcours en ligne brisée fait de scories (Bowie) peut peser in fine autant qu’un chef d’œuvre et puis s’en va. La mort de Buckley n’ajoute ni ne retranche rien aux raisons pour lesquelles l’album a compté pour moi en plein été 1994.

![]()

Ordell Robbie