Rétrospective des années 60 vues par le petit bout de la lorgnette, c’est-à-dire nos goûts personnels plutôt que les impositions de « l’Histoire ». Fin 1967, Songs of Leonard Cohen est un album totalement à contre-courant par rapport à tous les autres chefs d’œuvre produits cette année-là. Et pourtant…

Revenir au premier Cohen, alors que le XXIème siècle a fait les dégâts que l’on sait sur la manière d’écouter de la musique, a tout de la madeleine de Proust (dont le goût serait, cette fois, resté intact après toutes ces années…). Et puis, évidemment, la connaissance que l’on a désormais de la carrière musicale complète du poète canadien, en particulier de son étonnante évolution jusqu’au chef d’œuvre total que fut I’m Your Man, sans même parler de son fantastique (et long) dernier sprint avant que la Mort ne lui règle finalement son compte, peut relativiser l’importance que Songs of Leonard Cohen eut à sa sortie, fin 1967. Et pourtant…

Flashback : 1968. Suzanne est pour moi intimement liée au lycée, puisque nous étudiions alors en cours d’Anglais les textes de Bob Dylan, Simon and Garfunkel, et surtout Leonard Cohen : le vent de Mai 68 soufflait fort, et nous avions un professeur particulièrement éclairé, qui préférait nous donner le goût de la langue anglaise en la reliant à la révolution musicale qui culminait alors aux USA, plutôt que de nous infliger des cours de grammaire. Je me souviens avoir été désarçonné par l’onirisme (assez psychédélique) du texte de Cohen dans Suzanne : cette célébration passionnée de la femme comme muse, objet d’amour, mais surtout comme artiste valeureuse et indépendante (« And she feeds you tea and oranges / That come all the way from China » – Et elle te nourrit de thé et d’oranges / Qui viennent de Chine) me paraissait un peu niaise, très franchement, vu du haut de mon adolescence turgescente. Quant à la fameuse référence religieuse (« And Jesus was a sailor / When he walked upon the water / … / And when he knew for certain / Only drowning men could see him / He said, « All men will be sailors then /Until the sea shall free them » « (Et Jésus était un marin / Quand il marchait sur l’eau / … / Et quand il sut avec certitude / Que seuls les hommes en train de se noyer pouvaient le voir / Il dit : « Tous les hommes seront alors des marins / Jusqu’à ce que la mer les libère »), je la trouvais révoltante de mon point de vue de tout jeune gauchiste farouchement anticlérical. Tout cela ne prit son sens que des années plus tard. Quand mes premiers chagrins d’amour me firent comprendre le prix de quelques instants de douceur et d’intimité avec la femme qu’on aime. Et quand je saisis l’humour – à la fois noir et élégant – de la prose et de la poésie de Cohen.

Flashback : 1968. Suzanne est pour moi intimement liée au lycée, puisque nous étudiions alors en cours d’Anglais les textes de Bob Dylan, Simon and Garfunkel, et surtout Leonard Cohen : le vent de Mai 68 soufflait fort, et nous avions un professeur particulièrement éclairé, qui préférait nous donner le goût de la langue anglaise en la reliant à la révolution musicale qui culminait alors aux USA, plutôt que de nous infliger des cours de grammaire. Je me souviens avoir été désarçonné par l’onirisme (assez psychédélique) du texte de Cohen dans Suzanne : cette célébration passionnée de la femme comme muse, objet d’amour, mais surtout comme artiste valeureuse et indépendante (« And she feeds you tea and oranges / That come all the way from China » – Et elle te nourrit de thé et d’oranges / Qui viennent de Chine) me paraissait un peu niaise, très franchement, vu du haut de mon adolescence turgescente. Quant à la fameuse référence religieuse (« And Jesus was a sailor / When he walked upon the water / … / And when he knew for certain / Only drowning men could see him / He said, « All men will be sailors then /Until the sea shall free them » « (Et Jésus était un marin / Quand il marchait sur l’eau / … / Et quand il sut avec certitude / Que seuls les hommes en train de se noyer pouvaient le voir / Il dit : « Tous les hommes seront alors des marins / Jusqu’à ce que la mer les libère »), je la trouvais révoltante de mon point de vue de tout jeune gauchiste farouchement anticlérical. Tout cela ne prit son sens que des années plus tard. Quand mes premiers chagrins d’amour me firent comprendre le prix de quelques instants de douceur et d’intimité avec la femme qu’on aime. Et quand je saisis l’humour – à la fois noir et élégant – de la prose et de la poésie de Cohen.

Car, bien entendu, il ne faut pas écouter Cohen trop tôt : je crois que quand on a moins de trente-cinq ans, à peu près l’âge qu’il avait quand il a sorti Songs From Leonard Cohen, il est incompréhensible. Et ce n’est que quand on atteint la cinquantaine qu’il devient absolument essentiel. Peut-être bien l’artiste le plus essentiel de sa génération, plus même que Dylan.

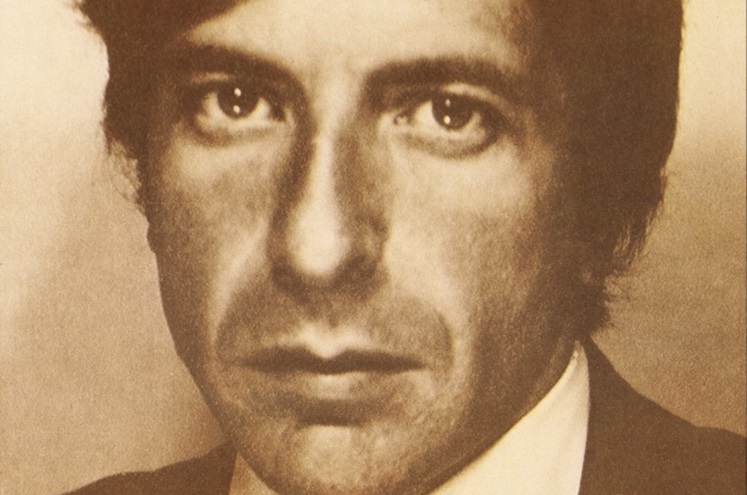

Quand Songs of Leonard Cohen sortit en décembre 1967, c’était l’œuvre d’un « vieux » par rapport aux jeunes hippies qu’étaient les Beatles, les Doors, le Pink Floyd, ou aux jeunes punks du Velvet Underground, trois groupes cités ici parce que responsables d’albums incroyables quelques mois plus tôt. Cohen était alors déjà connu comme un poète, un écrivain sérieux, loin du monde turbulent du Rock révolutionnaire de 1967, et l’on pouvait se demander pourquoi il se jetait ainsi dans l’arène, avec ses cheveux cours, son air sinistre et sa guitare acoustique. Mais, curieusement, l’accueil de l’album fut triomphal, peut-être parce que cette jeune génération se cherchait des maîtres à penser, et que Cohen en avait clairement l’envergure (même s’il n’en avait aucunement le désir d’en être un !).

Quand Songs of Leonard Cohen sortit en décembre 1967, c’était l’œuvre d’un « vieux » par rapport aux jeunes hippies qu’étaient les Beatles, les Doors, le Pink Floyd, ou aux jeunes punks du Velvet Underground, trois groupes cités ici parce que responsables d’albums incroyables quelques mois plus tôt. Cohen était alors déjà connu comme un poète, un écrivain sérieux, loin du monde turbulent du Rock révolutionnaire de 1967, et l’on pouvait se demander pourquoi il se jetait ainsi dans l’arène, avec ses cheveux cours, son air sinistre et sa guitare acoustique. Mais, curieusement, l’accueil de l’album fut triomphal, peut-être parce que cette jeune génération se cherchait des maîtres à penser, et que Cohen en avait clairement l’envergure (même s’il n’en avait aucunement le désir d’en être un !).

La réputation rapidement acquise par l’album se justifie généralement par la profondeur des textes, touchant à des sujets aussi universels qu’éternels, passant en revue tous les éléments essentiels de la condition humaine. Oui, bon, mais après ? Soyons plus terre-à-terre : à une époque où les créateurs de mélodies parfaites se faisaient une concurrence féroce, Cohen n’était pas le plus manchot : des chansons comme Sisters of Mercy, Hey that’s no way to say goodbye ou So Long Marianne pouvaient entrer en concurrence sans rougir avec ce qui se faisait de meilleur dans la pop music, et séduisaient les programmateurs des radios « pour jeunes ».

J’ai pourtant une théorie différente : ce qui plaça d’emblée cet album au sommet des œuvres des années 60, c’est la noirceur et la complexité de l’approche de Cohen, à la fois dépressive, sensuelle et exaltée, soit une combinaison totalement inédite. Qui plus est, à une époque où la jeunesse prônait de plus en plus une révolution sans arrière-pensée, Cohen se plaçait du côté des victimes, avec une empathie bouleversante (repensons à cette phrase merveilleuse de Stories of the Street : « Oh take me to the slaughterhouse, I will wait there with the lamb » – Oh emmène-moi à l’abattoir, j’attendrai là-bas avec l’agneau). En évitant, avec la sagesse de la maturité, la voie de la provocation – choisie par Jim Morrison et par le Velvet par exemple -, Cohen était plus acceptable aux oreilles du grand public conformiste que les autres rockeurs. Ce qui ne veut pas dire qu’il était moins troublant, moins vénéneux.

C’est l’extraordinaire tour de force (beaucoup on essayé, très peu ont jamais réussi) qui est parfaitement matérialisé dans le dernier titre de l’album, cette chanson parfaite d’amour et de désespoir qui se termine par un pipeau démuni et des chœurs dérisoires, ce premier d’une longue suite de chefs d’œuvre absolus, qu’est One of Us Cannot Be Wrong.

« I showed my heart to the doctor / He said I just have to quit / Then he wrote himself a prescription / And your name was mentioned in it » (J’ai montré mon cœur au médecin / Il m’a dit qu’il fallait que j’arrête / Puis il s’est fait une ordonnance pour lui-même / Et ton nom y figurait).

Un tour de force que Cohen allait réussir quasiment tout au long de sa vie : chanter la tristesse la plus profonde et l’ironie la plus fine, et les transmuter en or pur.

On appelle cela « Elévation », pour citer, en toute évidence, Charles Baudelaire. Enfin, si le poète français avait eu de l’humour…

![]()

Eric Debarnot

Ces années 60 sont d’un richesse formidable. La liste va être longue pour le vingt-et-unième album.

Après, on attaque les années 70, et là on va se permettre beaucoup plus que 20 albums.

plus le temps passe plus c’est stéréotypé

Ne vous inquiétez pas, nous alternons les rédacteurs, vous pourrez donc goûter à des styles différents. Et d’ailleurs, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux rédacteurs, n’hésitez pas à nous rejoindre pour que nous échappions à ces vilains stéréotypes !