Puisant largement dans la culture occidentale, Miyazaki réalise avec son 3ème film, le Château dans le Ciel, une œuvre profondément originale, n’obéissant qu’à ses propres règles, établissant une sorte de prose poétique qui allie intelligence, vitesse et beauté… Une beauté qui vient avant tout de l’ivresse du vol, de la plénitude de la suspension, de la jouissance magique d’une chute éternelle et sans impact final.

Le troisième long métrage de Miyazaki, découvert sur le tard en France grâce au succès de ses chefs d’œuvres à l’aube des années 2000, a dû surprendre les nouveaux amateurs : a priori bien plus occidental, il est résolument marqué par les influences de la littérature d’aventure. Dès le générique, dans une imagerie sépia de gravures, c’est Jonathan Swift et Jules Verne qui sont convoqués, tandis que l’île volante renvoie explicitement à la Tour de Babel de Brueghel.

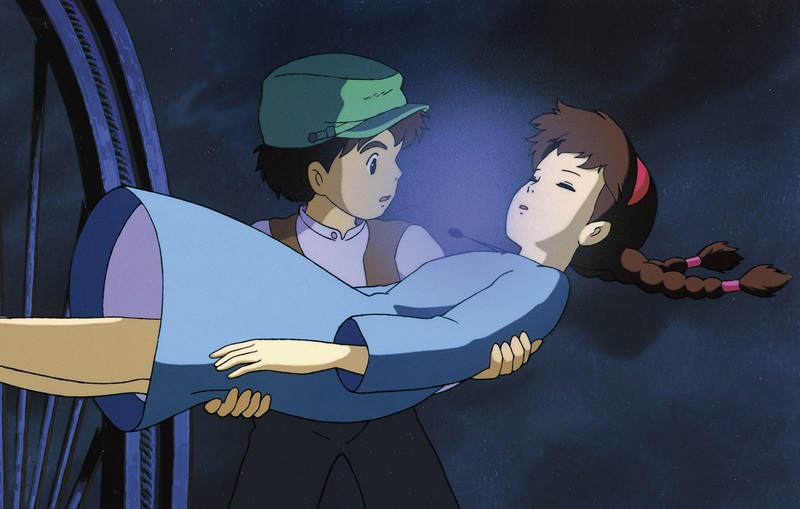

Ambitieux, le récit s’articule autour d’une séquence d’origine jouant habilement du mystère : muette et sibylline quant au rôle de chacun, elle est entièrement inféodée à la démonstration de virtuosité qui fera toute la dynamique du film : le mouvement. Montage alterné entre plusieurs groupes de personnes, fuite et coups de feu, portes qui explosent : le programme est lancé.

Ambitieux, le récit s’articule autour d’une séquence d’origine jouant habilement du mystère : muette et sibylline quant au rôle de chacun, elle est entièrement inféodée à la démonstration de virtuosité qui fera toute la dynamique du film : le mouvement. Montage alterné entre plusieurs groupes de personnes, fuite et coups de feu, portes qui explosent : le programme est lancé.

Le décor terrestre, européen en diable, semble être calqué sur Quelle était verte ma vallée de John Ford, et joue de la complémentarité chère au maitre japonais : le parcours initiatique de Pazu se fera des entrailles minérales de la terre à l’apesanteur utopique de Laputa, par l’entremise d’un cristal, objet magique, féminin et unique qui permet le voyage.

L’ascension se fait donc sous l’égide de la grande aventure, et mêle avec habileté des influences diverses sans se départir d’une tonalité propre : la piraterie de L’île au trésor de R. L. Stevenson, les robots géants du Roi et l’oiseau, les courses poursuites et la réversibilité des méchants, prochaine famille d’adoption des protagonistes déracinés.

C’est peut-être là l’unique reproche à faire au film : rivé à cette intrigue d’une trajectoire unique vers les hautes sphères, il peine à échapper à certains clichés, notamment dans le rôle de l’opposant qui se limite à un rire machiavélique accompagnant son ambition de conquérir le monde.

Une pesanteur cependant rapidement balayée par l’essence même du film, cette grâce absolue qu’on retrouvera notamment dans Porco Rosso et parmi les plus belles séquences du Voyage de Chihiro : l’envol. Au-delà de l’inventivité aéronautique chère au dessinateur, Le Château dans le Ciel est l’occasion d’un ballet grandiose, de splendides prises de vues aériennes s’affranchissant des contraintes cardinales. Qu’on pense au double niveau entre le vaisseau mère et la nacelle, ou au décollage final de l’île, tout concourt au délestage…

Vers l’évanescence et la légèreté, à rebours des lourdes ambitions industrielles de l’homme, reste l’essentiel : un arbre géant s’élevant vers le ciel, et l’amour naissant de deux êtres ayant découvert le poids infime des valeurs profondes.

![]()

Sergent Pepper