Corbeyran et Colline nous proposent une dystopie d’apparence classique reprenant des éléments de 1984, de Blade Runner ou de Brazil, mais à la résolution résolument optimiste.

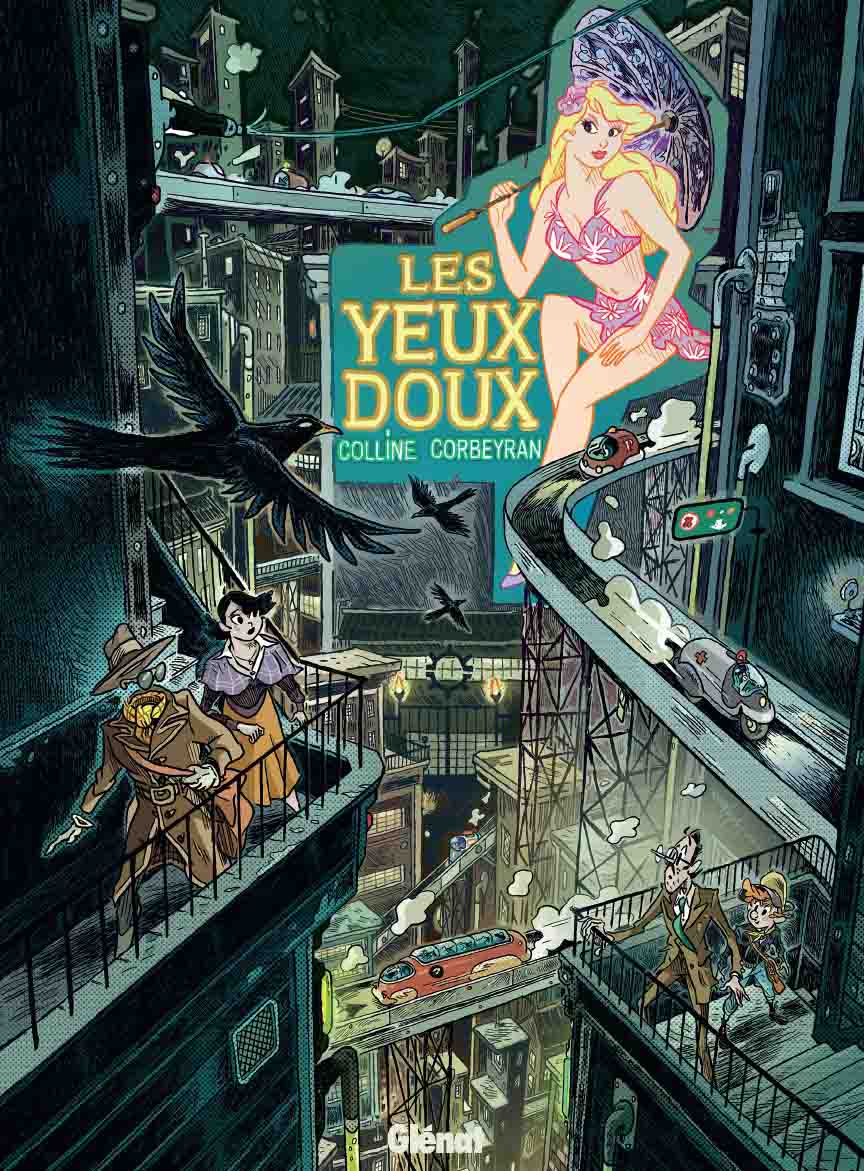

Le scénario de Corbeyran s’articule autour de figures de rebelles, la plupart bien malgré eux. Arsène perd son emploi pour avoir stoppé, sans autorisation, sa chaine d’assemblage. La sanction est dramatique, car, dans le monde des Yeux doux, le capitalisme est arrivé à ses fins, à savoir l’établissement de trois titanesques monopoles : une société de fabrication, une seconde de distribution et une dernière de surveillance. Afin de protéger les intérêts des puissants, les techniciens des « Yeux doux » dissimulent leurs caméras derrière de gigantesques affiches de pin-up en maillots de bain. Notre société de consommation se réduit enfin à l’essentiel : produire, consommer et contrôler.

Black-listé et condamné à la misère, Arsène devient, au sens littéral du terme, transparent. Cette invisibilité « sociale » subie est la seule touche de fantastique concédée par l’auteur. Annabelle, sa jeune sœur, est surprise en train de voler une pomme par Anatole, un agent de sécurité. Or, ce dernier va, à sa grande surprise, se découvrir amoureux et sera contraint, lui aussi, à la fuite.

Black-listé et condamné à la misère, Arsène devient, au sens littéral du terme, transparent. Cette invisibilité « sociale » subie est la seule touche de fantastique concédée par l’auteur. Annabelle, sa jeune sœur, est surprise en train de voler une pomme par Anatole, un agent de sécurité. Or, ce dernier va, à sa grande surprise, se découvrir amoureux et sera contraint, lui aussi, à la fuite.

Le souci du détail, le dessin rétro-futuriste et l’ambition des larges vues d’ensemble de Michel Colline, joliment colorisés par Cyril Saint-Blancat, rappellent le travail d’Yves Chaland. Les personnages sont bien croqués et le nez d’Anatole est presque aussi démesuré que celui du fantaisiste Docteur Poche de Marc Wasterlain.

Mais, ici, le propos est politique. L’album propose un manuel de sortie de l’enfer de l’ultra-capitalisme. Corbeyran ne croit pas au succès des terroristes, bavards et divisés, mais à la stratégie de l’évitement, de la fuite et de l’objection de conscience. L’État totalitaire tolère des marges, emparons-nous en et créons des communautés alternatives. Leur succès videra la société capitaliste de sa substance. Ainsi, Arsène, Anatole et Annabelle rejoignent le Jardin des bennes, une société autonome, libertaire et égalitaire, qui, à l’image de nos ZAD et autres tiers-lieux, prospère dans une friche industrielle oubliée.

Ce n’est que quand l’État, légitiment inquiet de leur succès, les prendra d’assaut, que nos amis se révolteront. Les valets du capital se révélant plus fragiles que prévus, le propos est moins noir que chez George Orwell ou Ray Bradbury. Souvenez-vous : l’ennemi est faible.

Stéphane de Boysson

Les Yeux doux

Scénario : Éric Corbeyran

Dessin : Michel Colline

Éditeur : Glénat

Collection : Les 1000 Feuilles

184 pages – 24 €

Parution : 28 août 2024

Les Yeux doux — Extrait :