À l’occasion de la rétrospective qui lui est consacrée, retour sur le Funny Games de Michael Haneke, son film le plus marquant (et le plus clivant) qui dissèque les mécanismes d’une banalisation de la violence en confrontant le spectateur à son propre désir de sensationnalisme.

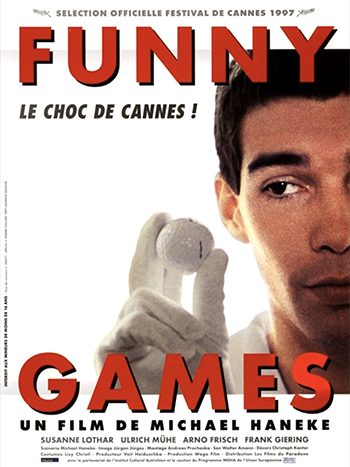

Festival de Cannes, 1997. Les spectateurs découvrent, horrifiés, le nouveau film de Michael Haneke lors d’une retentissante projection. Même Nanni Moretti, alors président du jury et très remonté contre le film, ira de sa vindicte : hors de question de remettre le moindre prix à Funny Games sous peine de claquage de porte. Certes, sa trilogie sur la violence sociale (Le septième continent, Benny’s video et 71 fragments d’une chronologie du hasard) avait déjà marqué (et conquis) les esprits quelques années auparavant, mais beaucoup moins que cet électrochoc qui fit scandale et allait, définitivement, consacrer Haneke auprès du public et des critiques internationales. Funny Games donc, le fameux. Ou le carnage méthodique d’une famille ordinaire (le chien, l’enfant, le mari et la femme) qui se refuse pourtant à toute violence gratuite et standardisée (« consommable », selon Haneke).

Cette même violence que le réalisateur cherche à condamner (il regrettera, comme Kubrick pour Orange mécanique, que Funny Games devienne un film culte, qu’on y préfère le côté choc au message), à dire la fascination morbide sur un spectateur coutumier du fait, devenu insensible à la rigueur. Le film a, certes, quelque chose d’une désagréable théorisation (et que l’on peut, légitimement, rejeter). D’une manipulation qui se regarderait manipuler. Mais son refus du spectaculaire et sa ténacité programmatique en font surtout une œuvre terrifiante, complexe dans ses intentions et dans ses questionnements. L’aspect un rien ludique et « parodique » voulu par Haneke, qui s’amuse ici à pervertir les codes habituels du thriller (du home invasion pour être plus précis) en les retournant contre le spectateur, a suscité la controverse.

Cette même violence que le réalisateur cherche à condamner (il regrettera, comme Kubrick pour Orange mécanique, que Funny Games devienne un film culte, qu’on y préfère le côté choc au message), à dire la fascination morbide sur un spectateur coutumier du fait, devenu insensible à la rigueur. Le film a, certes, quelque chose d’une désagréable théorisation (et que l’on peut, légitimement, rejeter). D’une manipulation qui se regarderait manipuler. Mais son refus du spectaculaire et sa ténacité programmatique en font surtout une œuvre terrifiante, complexe dans ses intentions et dans ses questionnements. L’aspect un rien ludique et « parodique » voulu par Haneke, qui s’amuse ici à pervertir les codes habituels du thriller (du home invasion pour être plus précis) en les retournant contre le spectateur, a suscité la controverse.

Ainsi Paul, l’un des deux tueurs adolescents, s’adresse directement au public (rendu volontairement complice des sévices infligés), lui fait des clins d’œil, lui propose de parier sur le sort du couple et de son fils, et s’honore du moindre mobile, de la moindre motivation autre que celle d’aller au bout de ce qu’ils font : tuer des gens. « Pourquoi ? » demande le père, cherchant une raison à leur comportement. « Pourquoi pas ? » lui répond simplement Peter, le deuxième tueur. Il y a surtout ce plan, d’un culot monstre, qui fit grincer des dents et hurler à la supercherie : un retour en arrière du film (via une télécommande utilisée par Paul) pour ressusciter Peter qui vient d’être abattu par la mère.

Plan forcément troublant, pernicieux, mais important aussi pour saisir les implications morales (on est presque « soulagé » de voir l’un des deux tueurs éliminés, et puis l’instant d’après, Haneke décide que non parce que c’est trop commode) et les mécanismes d’une banalisation de la violence (présente dans la plupart des films, américains plus précisément) en confrontant directement le spectateur à ses propres désirs de sensationnalisme. Pourtant la violence physique, dans Funny Games, est constamment hors-champ, constamment escamotée. Et parce qu’elle est avant tout psychologique, c’est une violence qui s’immisce lentement, « immobile » (outre le père qui, d’entrée de jeu, sera blessé à la jambe, on est souvent assis au salon ou debout dans l’entrée). Une violence qui se déploie dans les énoncés, se lit sur les visages et dans les postures. De fait, le meurtre du fils dans le salon sera « entendu », vécu dans la cuisine avec Paul au son infernal d’une course de Formule 1 (suivi d’un silence effroyable, puis de râles, puis de pleurs et de cris).

Haneke prolonge cette scène par un plan-séquence terrible, dérisoire dans son inaction, dix minutes implacables sur des parents hagards et dévastés, laissés seuls face à leur fils assassiné. Susanne Lothar et Ulrich Mühe sont remarquables dans ces rôles très durs à jouer émotionnellement (Isabelle Huppert refusa d’ailleurs le rôle de la mère, le jugeant trop éprouvant. Quatre ans plus tard, elle acceptera celui, pourtant éprouvant lui aussi, de La pianiste). L’empathie pour leurs personnages est totale, et leur calvaire tout aussi rude à vivre pour le spectateur. Haneke, lui, est sans pitié pour eux (son film est radical, clinique, fait pour « agresser les gens ») et laisse, au final, Paul et Peter continuer leur « drôle de jeu » avec d’autres voisins en toute légitimité. Same players shoot again.

![]()

Michaël Pigé