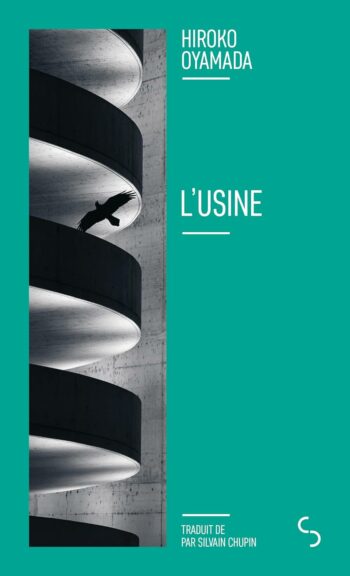

Pour son premier roman traduit en France, l’autrice japonaise Hiroko Oyamada nous plonge dans un univers kafkaïen, où les relations et le travail sont déshumanisés. Un livre captivant pour évoquer la résignation collective au Pays du Soleil Levant.

Préparez vos CV ! « L’Usine » recrute : Un correcteur de rapports inutiles, une préposée à la broyeuse et un spécialiste des mousses pour végétaliser les toits… Il ne manque qu’un souffleur agréé pour refroidir le café et un Chief Happiness Officer pour imposer la convivialité au travail à défaut de pouvoir lui donner du sens.

L’Usine, c’est « The Place to Be », un complexe industriel de la taille d’une ville, qui nourrit, paye et occupe un nombre incalculable d’employés à des tâches fastidieuses. Du travail à la chaîne au travail enchaîné. Charlot n’est plus trop en canne. Personne ne sait ce que produit « l’Usine », à part du travail, mais aucun employé ne pose jamais de questions.

L’Usine, c’est « The Place to Be », un complexe industriel de la taille d’une ville, qui nourrit, paye et occupe un nombre incalculable d’employés à des tâches fastidieuses. Du travail à la chaîne au travail enchaîné. Charlot n’est plus trop en canne. Personne ne sait ce que produit « l’Usine », à part du travail, mais aucun employé ne pose jamais de questions.

Le Japon, c’est vraiment le paradis des patrons. Dans un pays où il faut contraindre les salariés à prendre des jours de congés, où les heures supplémentaires sont une tradition, où la ponctualité se mesure à la seconde près, et où le respect de la hiérarchie tient de la dévotion, l’aliénation au travail n’est pas vraiment un gros sushi.

Hiroko Oyamada, dont L’Usine a été le premier roman traduit en France, cible dans un univers kafkaïen, période « bestioles », la déshumanisation progressive des employés dont les missions ne sollicitent ni l’imagination, ni la conscience, ni la réflexion.

Les trois nouveaux salariés s’étonnent de l’absence de contrôle, d’objectifs et de la présence d’espèces animales endémiques qui ne semblent exister qu’au sein de « l’Usine », notamment des palmipèdes immobiles qui ressemblent à des gros goélands mazoutés.

Au sein de « l’Usine », les conversations entre collègues sont aseptisées, et les rapports humains aussi profonds qu’une présentation en Power Point un vendredi après-midi. Pas un représentant syndical pour râler ou déposer un préavis de grève pour que les jours fériés ne tombent plus les dimanches, pas un apéro de fin de journée pour critiquer le chef, pas une histoire de fesses entre collègues pour animer les conversations dans les vestiaires. Comme l’intelligence, la bêtise est devenue artificielle.

Au-delà de la philosophie marxiste à longue barbe sur l’aliénation au travail qui mutile l’individu, cette fable nous épargne le refrain de l’Internationale et dépasse la simple critique du système capitaliste. L’autrice propose surtout une évocation captivante de la résignation collective, de l’absence de réaction ou de révolte des personnages face à leur abrutissement. Ils acceptent le postulat de travailler pour travailler, le statut anonyme de force de travail. Des bêtes de somme invisibles qui passent à la caisse et acceptent leur métamorphose. Par son inertie, l’individu est ici autant victime que complice de sa déshumanisation. D’ailleurs, le roman brille par l’absence d’un directeur cynique et d’un petit chef vicieux qui mèneraient les pauvres employés à la baguette (normal au Japon), ce qui aurait caricaturé la rengaine esclavagiste. La docilité est intégrée dans un disque dur qui rend mou.

Le ton du récit est aussi froid que le propos et les personnages volontairement désincarnés. On a parfois l’impression de suivre un vieil épisode de La quatrième dimension avec des acteurs à « 2 de tension », et souvent l’envie de secouer ces petits nippons obéissants pour qu’ils renversent la table sur le tatami, se prennent un peu en main, en criant forcément… BANZAI !

La perte de sens.

![]()

Olivier de Bouty