Rétrospective des années 60 vues par le petit bout de la lorgnette, c’est-à-dire nos goûts personnels plutôt que les impositions de « l’Histoire » : pour finir, Let It Bleed, l’album des Stones qui les établit comme le plus grand groupe de Rock de leur époque.

Le 6 décembre 1969, au Festival d’Altamont et pendant le concert donné par les Rolling Stones qui ont organisé le festival, un jeune spectateur afro-américain, Meredith Hunter, est poignardé par les Hell’s Angels chargés de la sécurité. Ce drame, s’ajoutant aux nombreux incidents qui ont émaillé les deux jours du festival, avec un public « sous influence » et violent (un drame dont on pourra trouver avec le recul qu’il est relativement mineur par rapport à d’autres catastrophes ayant eu lieu durant des concerts), créera une onde de choc dans le monde du Rock. Il marquera symboliquement le basculement des années « peace and love » des sixties dans une époque plus dure, plus violente, plus cynique, celle de la décennie suivante, qui verra d’ailleurs dans sa seconde moitié une métamorphose profonde de la musique.

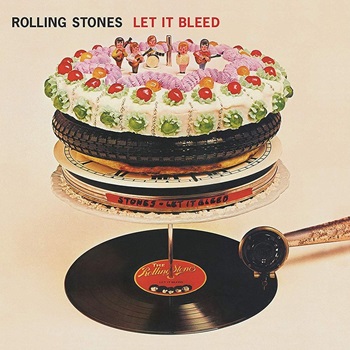

Paradoxalement, et de manière assez injuste, les Stones vont être rendus responsables du drame, accusés d’avoir perdu le respect de leur public au point de négliger le plus essentiel, sa sécurité physique. Et ce procès est particulièrement paradoxal parce que, justement, les Stones ont sorti au même moment leur huitième album studio, Let It Bleed, un disque qui prend acte de la fin des années 60 : un commentaire acéré sur les fractures sociopolitiques du moment (en particulier des « révolutions » de 1968), mais aussi un chef-d’œuvre complexe et grinçant qui capture parfaitement l’esprit d’une époque en crise.

Paradoxalement, et de manière assez injuste, les Stones vont être rendus responsables du drame, accusés d’avoir perdu le respect de leur public au point de négliger le plus essentiel, sa sécurité physique. Et ce procès est particulièrement paradoxal parce que, justement, les Stones ont sorti au même moment leur huitième album studio, Let It Bleed, un disque qui prend acte de la fin des années 60 : un commentaire acéré sur les fractures sociopolitiques du moment (en particulier des « révolutions » de 1968), mais aussi un chef-d’œuvre complexe et grinçant qui capture parfaitement l’esprit d’une époque en crise.

Suivant de près Beggars Banquet (décembre 1968), Let It Bleed creuse encore plus profondément dans les racines du rock, marquant un retour aux premières années du groupe, pour chanter les désillusions et les menaces de cette fin d’une époque. A posteriori, on le voit également comme un bel exemple de la manière dont le Rock est alors en phase avec la société, dont il capture, voire anticipe, les soubresauts.

L’enregistrement de Let It Bleed a pourtant été difficile, à cause des graves tensions au sein du groupe : Brian Jones, déséquilibré et affaibli par sa toxicomanie, n’est déjà plus vraiment là, et est même déjà « remplacé » par Mick Taylor sur deux chansons, et c’est Keith qui assure la plus grande partie des guitares. La rudesse, parfois rustique, de l’interprétation est bien capturée par la production de Jimmy Miller : le résultat est un disque à l’étonnante « énergie brute », qui dégage régulièrement un sentiment de danger.

Evidemment, c’est le premier titre, Gimme Shelter, très souvent considéré comme le meilleur morceau des Stones, qui donne le ton, dès ses premières notes. « War, children, it’s just a shot away » (la guerre, les enfants, n’est qu’à un tir près !) : l’apocalypse est à nos portes, la menace est matérialisée par le riff menaçant de Keith Richards et par les chœurs incendiaires de Merry Clayton : entre la guerre du Vietnam et les troubles sociaux un peu partout sur la planète, l’embrasement menace. Le morceau monte en crescendo, la tension explose avec les cris déchirants de Clayton. Magistral, c’est tout. Oui, là, les Rolling Stones sont intouchables.

L’album marque la reconnaissance par les Stones des racines blues, gospel, country et folk américaines, et est inspiré par un Muddy Waters et un Robert Johnson : Love in Vain, une reprise de ce dernier, est une ballade poignante, où la slide guitar de Ry Cooder et le chant inhabituellement vulnérable de Jagger font des merveilles. Il reste qu’on peut lui préférer la version enregistrée en public, littéralement enchantée, figurant sur le live Get Yer Yaya’s Out, qui sortira l’année suivante. Country Honk, bien qu’enregistré avant le célèbre Honky Tonk Women, en apparaît aujourd’hui comme une version dépouillée et ironiquement bouseuse.

Live With Me, en revanche, est un morceau funky, sexy, provocateur et décadent, avec Mick Taylor à la guitare alors que Keith y joue de la basse. C’est le premier titre – et finalement l’un des seuls – « positif » de Let It Bleed… tout en sonnant, vu de 2024, insupportablement machiste : « And there’s a score of harebrained children / They’re all locked in the nursery / They’ve got earphone heads, they’ve got dirty necks / They’re so 20th century / Well they queue up for the bathroom ’round about 7 : 35 / Don’t you think we need a woman’s touch to make it come alive ? » (Et il y a une vingtaine de gamins écervelés / Ils sont tous enfermés dans la nursery / Ils ont des écouteurs sur la tête, ils ont le cou sale / Ils ont le look » vingtième siècle » / Ils font la queue devant la porte de la salle de bains aux alentours de 7H35 / Tu penses pas qu’il nous faut une touche féminine pour donner vie à cela ?).

Live With Me, en revanche, est un morceau funky, sexy, provocateur et décadent, avec Mick Taylor à la guitare alors que Keith y joue de la basse. C’est le premier titre – et finalement l’un des seuls – « positif » de Let It Bleed… tout en sonnant, vu de 2024, insupportablement machiste : « And there’s a score of harebrained children / They’re all locked in the nursery / They’ve got earphone heads, they’ve got dirty necks / They’re so 20th century / Well they queue up for the bathroom ’round about 7 : 35 / Don’t you think we need a woman’s touch to make it come alive ? » (Et il y a une vingtaine de gamins écervelés / Ils sont tous enfermés dans la nursery / Ils ont des écouteurs sur la tête, ils ont le cou sale / Ils ont le look » vingtième siècle » / Ils font la queue devant la porte de la salle de bains aux alentours de 7H35 / Tu penses pas qu’il nous faut une touche féminine pour donner vie à cela ?).

La chanson Let It Bleed, même si elle donne son titre définitif à l’album, est certainement l’une des chansons les moins célèbres, et les moins remarquables de toutes. On peut l’écouter comme une parodie (gentille) du Let It Be des Beatles (déjà enregistrée à l’époque) avec les mêmes tendances à l’emphase. Il est intéressant de noter les accents provocateurs d’un texte qui, s’il parle en apparence de « soutien émotionnel », met l’accent sur le sexe et la drogue comme solutions au mal être : « She said, « My breasts, they will always be open / Baby, you can rest your weary head right on me / And there will always be a space in my parking lot / When you need a little coke and sympathy » » (Elle dit : « Mes seins seront toujours à ta disposition / Chéri, tu pourras reposer ta tête fatiguée sur moi / Et il y aura toujours une place sur mon parking / Quand tu auras besoin d’un peu de coke et de sympathie »).

Midnight Rambler, qui entame la deuxième face, est le second immense chef d’œuvre de l’album, et donnait à l’époque lieu à des démonstrations scéniques dantesques de Jagger en psychopathe théâtral : il s’agit d’un blues-rock a priori classique, mais quasiment structuré en mini-opéra rock. En plusieurs mouvements, avec des changements de rythme soudains et une très belle tension, c’est une immersion dans un univers sombre, dérangeant, dans une histoire inspirée du fait divers de l’Etrangleur de Boston : « And if you ever catch the midnight rambler / I’ll steal your mistress from under your nose / I’ll go easy with your cold fanged anger / I’ll stick my knife right down your throat, baby / And it hurts! » (Et si jamais tu attrapes le vagabond de minuit / Je te volerai ta maîtresse sous ton nez / J’y irai doucement avec ta colère froide et acérée / Je te planterai mon couteau directement dans la gorge, bébé / Et ça fait mal ! ». A noter aussi le formidable travail de Jagger à l’harmonica, caractéristique de ce morceau.

You Got The Silver est du pur Keith Richards, et fait plutôt partie du haut du panier : c’est en tout cas une pause « traditionnelle » bienvenue après l’horreur mise en scène dans Midnight Rambler. Monkey Man est un titre assez négligé dans le répertoire des Stones, alors que c’est indiscutablement une petite merveille, avec une intro brillante au piano, un travail exemplaire de Keith Richards à la slide, et surtout des paroles délicieusement « tongue in cheek » qui voient Jagger jouer entre premier et second degré avec l’image du groupe : « Well, I hope we’re not too messianic / Or a trifle too satanic / We love to play the blues » (Eh bien, j’espère que nous ne sommes pas trop messianiques / Ou un peu trop sataniques / Nous aimons jouer du blues).

Le dernier morceau, et sans discussion troisième chef d’œuvre de l’album, est l’emblématique You Can’t Always Get What You Want, une fresque inhabituelle chez les Stones conjuguant rock, gospel et « classique » : célèbre pour son utilisation du London Bach Choir, un chœur d’église anglican, le titre vaut également pour ses paroles, pas si éloignées pour une fois des textes d’un Dylan, que l’on peut interpréter comme une recherche de sens dans un monde qui en semble totalement dépourvu.

Altamont désormais oublié, Let It Bleed reste, plus d’un demi-siècle plus tard, un album « parfait : indiscutable produit de son époque de transition et de doutes, et pourtant complètement intemporel. Plein de subtilités en dépit de son approche « in your face », et d’une intelligence bien supérieure à la quasi totalité de la discographie des Stones dans les décennies qui suivront (On peut même, au risque de faire hurler les fans, affirmer que Sticky Fingers et Exile On main Street sont des albums plus « simplistes »).

Oui, cela s’appelle un pilier de la musique du XXème siècle, mais aussi la preuve que, au moins durant une paire d’années, les Stones n’avaient pas usurpé leur titre de « plus grand groupe de Rock du monde ».

![]()

Eric Debarnot