Second volume de la série Survival, Aparecida Prison raconte « l’enfer des prisons brésiliennes », mais abuse tellement des clichés habituels qu’on a du mal à suivre les aventures improbables de ses tristes héros : voilà un sujet qui méritait un meilleur traitement…

La série « Survival » (bon, pourquoi pas « Survie » ? Moins vendeur en français ?), scénarisée par Christophe Bec, dont un premier tome, Warm Springs, est sorti en septembre, est consacrée à « la survie dans des contextes extrêmes ». Si l’on imagine a priori de tels « contextes » comme pouvant être des jungles perdues au bout du monde ou des hautes montagnes pétrifiées par le froid, c’est dans ce second tome au sein d’une prison brésilienne (bien réelle) de l’Etat de Goiânia, le « Complexo Prisional de Aparecida » que se déroule cette aventure…

Les deux personnages dont va suivre les tentatives de survie au sein de la prison sont Cortereal, un infiltré chargé d’une mission assez obscure, et un jeune délinquant surdoué en football. Face à eux, et autour deux, trois factions de détenus, le PCC (São Paulo), le Comando Vermelho (Rio) et les néo-nazis, qui se vouent une haine féroce mais ont établi une paix fragile. Et, surtout, une administration de la prison corrompue, qui ne connaît que la violence pour gérer les problèmes de violence. Lorsqu’un match de foot est organisé entre détenus et personnel de la prison, tout va exploser.

Les deux personnages dont va suivre les tentatives de survie au sein de la prison sont Cortereal, un infiltré chargé d’une mission assez obscure, et un jeune délinquant surdoué en football. Face à eux, et autour deux, trois factions de détenus, le PCC (São Paulo), le Comando Vermelho (Rio) et les néo-nazis, qui se vouent une haine féroce mais ont établi une paix fragile. Et, surtout, une administration de la prison corrompue, qui ne connaît que la violence pour gérer les problèmes de violence. Lorsqu’un match de foot est organisé entre détenus et personnel de la prison, tout va exploser.

Aparecida Prison (pourquoi ce titre en « anglais », qu’y a-t-il de mal à « la prison d’Aparecida » ?), on le voit à la simple lecture de cette tentative de résumé, accumule sans vergogne tous les clichés sur les prisons brésiliennes, voire même sur toutes les prisons surpeuplées du monde (et rappelons que les prisons françaises sont les pires d’Europe, et sont régulièrement pointées du doigt pour les conditions inhumaines de détention qui les caractérisent). Ces stéréotypes, basés sur des faits réels, comme la fameuse révolte et répression de la prison de Carandiru en 1992 (à noter que, même si ce n’est pas directement précisé, Aparecida Prison semble situé en 1996, quatre ans après les événements de Carandiru), ne seraient pas un problème si Bec les utilisait pour en faire quelque chose de nouveau, de différent. Or, la succession d’événements, de plus en plus violents, au long de ces 64 pages, n’aura jamais absolument rien d’original, ni de surprenant, au point où l’on peut se demander si le véritable objectif des auteurs n’est pas de nous offrir seulement un maximum de situations de chaos et de scènes gore.

Alors, oui, le dessin, aussi bien celui de Mirko Colak (pour les 30 premières pages) que de Diego Bonesso (pour les 30 suivantes) est efficace : même si l’on s’interroge sur les causes d’un changement d’auteur en cours de route, la jonction entre les deux s’effectue sans heurt. Par contre, on aurait souvent aimé des cases plus grandes, qui auraient offert plus de dynamisme, plus de souffle à une histoire dont le plus grand intérêt est son potentiel spectaculaire.

Car le plus gros problème de Aparacida Prison, c’est bien l’inexistence de ses personnages, principaux surtout, réduit à des ombres définies par quelques caractéristiques sommaires – l’infiltré manipulateur et dur à cuire, le jeune footeux idéaliste, le directeur corrompu, la secrétaire stupide, etc. – mais qu’on ne connaîtra jamais plus que ça, et dont on se moquera éperdument qu’il leur arrive quelque chose de mal. Si l’on ajoute des péripéties absurdes (le pompon avec la recherche des plans de la prison en plein milieu de l’émeute) et un happy end purement grotesque, il est difficile de voir dans Aparecida Prison autre chose qu’un simple divertissement bien dessiné, joliment mis en couleurs, mais sans aucune vie. Vite lu, aussitôt oublié.

![]()

Eric Debarnot

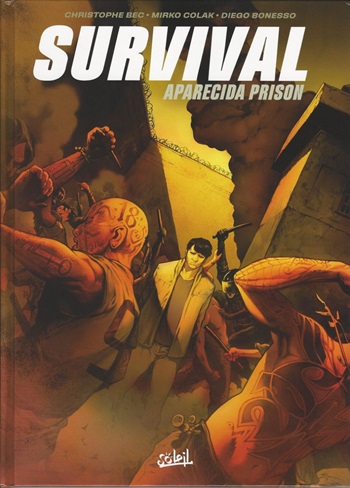

Survival – Aparecida Prison

Scénario : Christophe Bec

Dessins : Mirko Colak et Diego Bonesso

Couleurs : Simon Champelovier

Illustration de couverture : Stéphane Perger

Editeur : Soleil

64 pages – 16,50€

Date de parution : 23 octobre 2024

Survival – Aparecida Prison