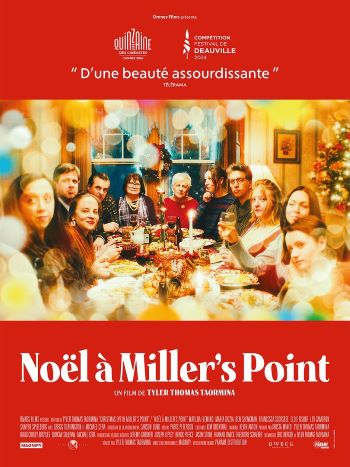

Dans son choral Noël à Miller’s Point, Tyler Taormina narre un réveillon de Noël d’une famille nombreuse en forme de fin d’époque. Si le film a un beau point d’arrivée, la route prise pour l’atteindre ne convainc pas totalement.

Lors de sa présentation à la Quinzaine des cinéastes, Noël à Miller’s Point a provoqué quelques claquements de sièges. L’accueil critique pour sa sortie hexagonale est tout aussi partagé. Pour caricaturer, une presse tendance auteur a célébré la liberté narrative du film tandis que des médias plus généralistes ont été nettement plus circonspects.

Noël à Miller’s Point est un production Omnes, collectif de Los Angeles souhaitant privilégier l’atmosphère par rapport à l’intrigue. Collectif aussi présent à la Quinzaine avec Eephus, film sortant l’an prochain en France et signé du chef opérateur de ce Noël à Miller’s Point. Pour l’anecdote, le membre de la Bande à Apatow, Michael Cera, et deux rejetons de grands cinéastes (Francesca Scorsese, Sawyer Spielberg) font partie du casting.

Il est donc question du réveillon de Noël d’une famille nombreuse italo-américaine. A Long Island dans les années 2000, peu de temps après le 11 septembre comme certains indices le laissent deviner. Un dernier réveillon en forme de fin d’époque vu que le pavillon où il se déroule va être vendu pour payer la maison de retraite de la matriarche.

Il est donc question du réveillon de Noël d’une famille nombreuse italo-américaine. A Long Island dans les années 2000, peu de temps après le 11 septembre comme certains indices le laissent deviner. Un dernier réveillon en forme de fin d’époque vu que le pavillon où il se déroule va être vendu pour payer la maison de retraite de la matriarche.

Toute la première partie du film est aussi brillamment exécutée que frustrante. Elle est construite et découpée sur le principe de vignettes passant très vite d’un personnage à l’autre. Une partie dont la note d’intention sera donnée à mi-parcours lorsque les personnages regarderont de vieilles vidéos familiales à effet Madeleine de Proust garanti. Il s’agissait donc de reconstruire le souvenir de ces fêtes latines de famille nombreuses un peu désordonnées.

L’omniprésence de la musique dans cette partie a d’ailleurs quelque de celle des fêtes de famille à l’italienne des truands de Scorsese et Coppola. Hélas, le concept de tableau éclaté d’un réveillon ne s’incarne jamais, il produit de la réflexion mais pas d’émotion : les vignettes sont trop brèves, les personnages trop nombreux pour pouvoir s’attacher.

Entre parenthèses, certain(e)s ont vu les choix musicaux comme porteurs d’un effet lynchien d’irréalité parce que les morceaux datent d’il y a quelques décennies et portent une insouciance en décalage avec ce qui est raconté. Les morceaux entendus lors des scènes pavillonnaires correspondent en fait au type de musique populaire auprès des personnages de la première partie des Affranchis (Sinatra, les Ronettes…). La musique favorite des Italo-américains d’anciennes générations donc. Choix pouvant être vus comme synchrones de l’effet fin d’époque du récit.

Lorsque le film quitte le pavillon pour privilégier des adolescents, quelque chose d’une autre rupture s’esquisse. Une nuit du passage à l’âge adulte à la façon du film de David Robert Mitchell The Myth of the American sleepover. Même si le film refera des détours par le pavillon, il finit par trouver à l’extérieur un peu d’incarnation (en dépit d’un duo de flics entre Fargo et Kaurismäki faisant pièce rapportée).

En particulier dans des scènes en voiture marquant un basculement pour certains personnages du film. Des scènes faisant cette fois usage de morceaux plus contemporains, loin de la bulle musicale du pavillon. Le film se conclut ensuite, mais en laissant une part de mystère et d’incertitude sur le destin de ses personnages.

Une superbe fin, donnant envie de donner sa chance au prochain long métrage de Taormina. Chacun(e) décidera cependant si la conclusion justifie ou pas de faire avec le manque d’incarnation de ce qui a précédé.

![]()

Ordell Robbie.