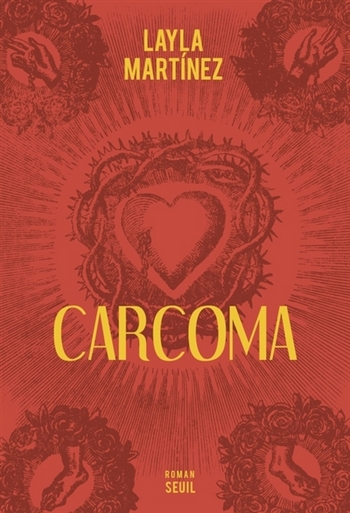

Sorti en 2021, le premier roman de Layla Martínez a connu un succès retentissant en Espagne. En mettant en scène une maison hantée, l’autrice crie la colère de femmes victimes de violences patriarcales et sociales sur fond de vengeance et d’étranges disparitions.

« Quand j’ai franchi le seuil, la maison s’est jeté sur moi. C’est toujours pareil avec ce tas de briques et de crasse. Il se rue sur tous ceux qui passent la porte et leur tord les boyaux jusqu’à leur couper la respiration. Ma mère disait que cette maison faisait tomber les dents et asséchait les entrailles, mais il y a longtemps qu’elle a pris le large et je n’ai plus aucun souvenir d’elle.(…) Ici tes dents, tes cheveux et ta chair tombent et à la moindre inattention tut te retrouves à te traîner d’un coin à l’autre, ou tu te mets au lit pour ne jamais te relever. »

Le ton est donné dès les premières lignes, les premières pages. On sait qu’on ne va pas lire un roman « classique », mais une œuvre « dangereuse », sombre et fascinante.

Le ton est donné dès les premières lignes, les premières pages. On sait qu’on ne va pas lire un roman « classique », mais une œuvre « dangereuse », sombre et fascinante.

Deux femmes se débattent avec l’héritage du poids familial. La grand-mère passe sa journée à parler aux ombres qui vivent derrière les murs d’une maison hantée. La petite-fille revient vivre avec elle après un grave incident. Deux générations de femmes coincées entre les murs maudits d’une vieille maison perdue au milieu d’une des ces villes de Castille que tout le monde cherche à fuir, une maison inquiétante qui les domine, un piège qui vibre, grince, tremble. Les morts ne s’en vont pas, les ombres les guettent, et on ne sait si ces revenants sont des alliés ou des ennemis.

Le thème de la maison hantée n’est pas neuf. Layla Martinez en reprend les tropes habituels avec une aisance évidente à en utiliser tout le potentiel afin de créer une atmosphère oppressante qui palpite autour de cette maison organisme vivant. Surtout, elle renouvelle le genre en y injectant une double thématique qui survitamine le potentiel narratif : la violence patriarcale et la violence sociale, étroitement liés par l’horreur qu’elles peuvent déployer.

Tout est métaphore dans ce roman. Le genre littéraire horrifique de la maison hantée permet de scruter avec acuité la réalité contemporaine. Cette maison qui enferme ses occupantes depuis quatre générations, c’est la malédiction de ces femmes pauvres interdites de mobilité sociale par un système de classe reproduisant les inégalités, de ces femmes maltraitées par des hommes qui se les approprient ou de riches familles locales qui les méprisent. Qui plus est avec la guerre d’Espagne et ses violences en arrière-plan pour les premières générations d’occupantes de la maison.

Comment échapper à la carcoma, littéralement le « ver à bois », métaphore surpuissante de cette violence multiple et du poids de l’héritage familial avec ses traumatismes qui se répètent ? La fin est très politiquement incorrecte en reprenant le thème très littéraire de la vengeance recuite, mais ici revitalisé par une immoralité assumée, laissant le lecteur dans une pourriture intérieure qui met profondément mal à l’aise malgré l’empathie ressenti pour les personnages principaux.

Ce conte cruel et sombre n’est peut-être pas aussi abouti que certains romans de Mariana Enríquez ou de Natalia Garcia Freire auxquels on pense, mais il a une telle volonté de briser le moule narratif habituel pour s’extraire du format figé du roman, une telle liberté en lui et un tel engagement à parler des violences sociales et patriarcales, qu’on referme ce premier roman impressionné par sa puissance de frappe, glacé aussi.

![]()

Marie-Laure Kirzy