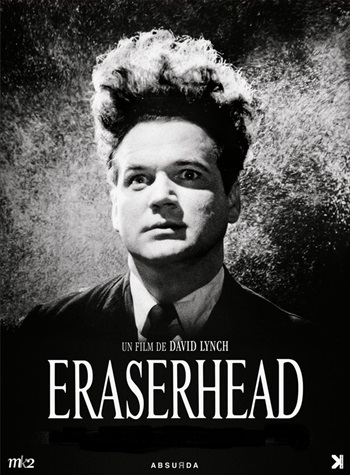

David Lynch est mort, et on a beaucoup de mal à y croire. D’accepter une réalité qui ne serait pas distordue par les visions lynchiennes. Une rétrospective s’imposait à nous avec une vraie urgence : nous la lançons, logiquement, avec Eraserhead, qui reste l’œuvre la plus « difficile », hardie, de son auteur.

Plutôt que de gloser, à l’infini, sur le sens éventuel d’Eraserhead qui, dans une certaine mesure, paraît échapper à toute tentative d’interprétation et de synthétisation, il faudrait davantage analyser l’importance et la hardiesse qu’à ce film-matrice au cœur (ou plutôt au début) de l’œuvre lynchienne, d’une cohérence absolue sur plus de quatre décennies. Il est tout de même possible de s’accorder sur le fait qu’Eraserhead parle, au moins, d’une paternité (et du couple, Lynch étant alors, à l’époque du tournage qui durera cinq ans, en pleine déroute conjugale) vécue comme un cauchemar total dont la seule échappatoire serait le refuge dans les rêves (la dame dans le radiateur, la fabrique de gommes…) et dans les fantasmes (la jolie voisine de l’autre côté du couloir) puis, en dernier lieu, dans une mort inexprimable (l’infanticide).

Eraserhead est sans doute le film le plus radical de Lynch, beaucoup plus d’ailleurs que les expérimentations de la black lodge dans Twin Peaks ou la fragmentation scénaristique d’INLAND EMPIRE (à côté duquel Lost highway et Mulholland Drive semblent d’une limpidité parfaite). Une radicalité que Lynch ne retrouvera quasiment plus dans ses œuvres futures (si l’on excepte, éventuellement, ses peintures hallucinées), troquée au profit d’un langage cinématographique certes plus « accessible », mais toujours aussi singulier dans ses volontés créatrices et rejetant tout principe de normalité pour en révéler ses secrets, douceâtres ou plus inavouables (« Ce qui effraie le plus, ce n’est pas la réalité, mais ce qu’on imagine qu’elle cache », disait Lynch à la sortie de Mulholland Drive).

Eraserhead est sans doute le film le plus radical de Lynch, beaucoup plus d’ailleurs que les expérimentations de la black lodge dans Twin Peaks ou la fragmentation scénaristique d’INLAND EMPIRE (à côté duquel Lost highway et Mulholland Drive semblent d’une limpidité parfaite). Une radicalité que Lynch ne retrouvera quasiment plus dans ses œuvres futures (si l’on excepte, éventuellement, ses peintures hallucinées), troquée au profit d’un langage cinématographique certes plus « accessible », mais toujours aussi singulier dans ses volontés créatrices et rejetant tout principe de normalité pour en révéler ses secrets, douceâtres ou plus inavouables (« Ce qui effraie le plus, ce n’est pas la réalité, mais ce qu’on imagine qu’elle cache », disait Lynch à la sortie de Mulholland Drive).

Cette radicalité qui, ici, absorbe une trame qui ne garde de compréhensible qu’un vague synopsis de quelques pages (un homme à la vie morne découvre soudain qu’il est le père d’un enfant monstrueux) et décline déjà nombre de motifs lynchiens que l’on retrouvera dans ses films suivants (et jusque dans la balade champêtre que fut Une histoire vraie) : ambiance sonore travaillée (souffles, grondements, bouillonnements, flux électriques, fracas métalliques…), effets stroboscopiques, humour décalé (le repas chez la belle-famille), sol zébré, fulgurances esthétiques et éclats gore. Tout en s’appuyant sur ce semblant de structure narrative, Eraserhead se (dé)construit comme un collage surréaliste convoquant Hans Bellmer et Unica Zürn, Man Ray ou Luis Buñuel (L’âge d’or et Un chien andalou) qui, au-delà de ces éventuelles références et son côté bricolo, affirme déjà la toute-puissance d’un auteur d’à peine trente ans.

Lynch circonscrit les lieux à un univers post-industriel (friches, terrains vagues, usines abandonnées…) qu’il parvient à magnifier et qu’il étendra plus tard à ses travaux photographiques (et à plusieurs séquences d’INLAND EMPIRE). Une sorte de monde apocalyptique, de cosmos (la planète/ovule/cerveau de la scène d’ouverture) organique et décharné, prêt à imploser, où le rôle du père n’est plus envisageable qu’en terme de gardien d’une créature vagissante. Henry cherche à être hors ce monde, hors sa condition, s’ouvrant à ses rêves pour pouvoir oublier, remodeler, effacer (et c’est son cerveau qui, logiquement, servira de matière à gommes). Les rêves comme « résistance » face à une réalité que l’on refuse, une réalité que l’on nie (Mulholland Drive réutilisera ce modus operandi pour en faire sa principale dialectique, poussée à l’extrême). Les rêves comme des havres. Les rêves comme un rempart.

![]()

Michael Pigé