Beau succès public et critique à sa sortie, Elephant Man est souvent ignoré, voire méprisé par les aficionados de Lynch, qui le jugent « trop conventionnel ». Mais est-ce justifié ?

Je me souviens bien qu’à sa sortie, Elephant Man m’avait un peu déçu, après le chaos saisissant de Eraserhead : le second film de David Lynch franchissait parfois la limite du mélodrame larmoyant, et semblait indiquer que ce jeune génie allait très vite se conformer aux règles du cinéma « normal ». Et en récolter les fruits, puisque Elephant Man fut un succès critique et commercial immédiat…

Car Elephant Man est au départ un film de commande. Pire peut-être, il s’agit d’un biopic : la biographie de Joseph Merrick, un homme atteint depuis sa petite enfance d’une maladie dégénérative, lui causant des déformations sévères au corps et au visage. Vivant en Angleterre dans la seconde moitié du XIXème siècle. Merrick fut longtemps exhibé comme monstre de foire, sous le nom de scène de « l’homme éléphant », puis alla résider à l’hôpital de Londres, à Whitechapel, après avoir été recueilli par Sir Frederick Treves, pour finir par devenir une sorte de membre honorable de la société londonienne…

Car Elephant Man est au départ un film de commande. Pire peut-être, il s’agit d’un biopic : la biographie de Joseph Merrick, un homme atteint depuis sa petite enfance d’une maladie dégénérative, lui causant des déformations sévères au corps et au visage. Vivant en Angleterre dans la seconde moitié du XIXème siècle. Merrick fut longtemps exhibé comme monstre de foire, sous le nom de scène de « l’homme éléphant », puis alla résider à l’hôpital de Londres, à Whitechapel, après avoir été recueilli par Sir Frederick Treves, pour finir par devenir une sorte de membre honorable de la société londonienne…

Ce qui irrite un peu, dans Elephant Man, et qui a sans doute contribué largement à son succès, c’est qu’il travaille les sujets évidemment consensuels – tout au moins quand on est dans une salle de cinéma, beaucoup moins dans la « vraie vie » – de l’abomination qu’est le rejet de la différence, vue comme une monstruosité, mais aussi du voyeurisme ordinaire (aller voir un « monstre » à la fête foraine, c’est un peu comme ralentir pour regarder lorsque l’on croise un accident de la route, non ?)… Et puis, de l’hypocrisie suprême qui consiste à faire de notre compassion pour celui qui était rejeté, moqué, un signe de notre supériorité morale, et donc sociale. Cela, Elephant Man le raconte, et plutôt bien, mais sans échapper malheureusement au sentimentalisme des lieux communs.

On peut aussi trouver l’interprétation – avec un casting britannique de très haut niveau, pourtant – pas aussi convaincante qu’on le souhaiterait. Peu de gens se souviennent aujourd’hui que c’était Anthony Hopkins, un acteur unanimement apprécié, qui tenait le rôle de Sir Frederick Treves ! Quant au tour de force que réalise John Hurt pour exister derrière ses prothèses de caoutchouc, reconnaissons que le grand acteur anglais ne fait pas dans la dentelle, en particulier vocalement : le fameux cri qu’il jette pour clamer son humanité face à la foule est resté célèbre, mais frôle la caricature.

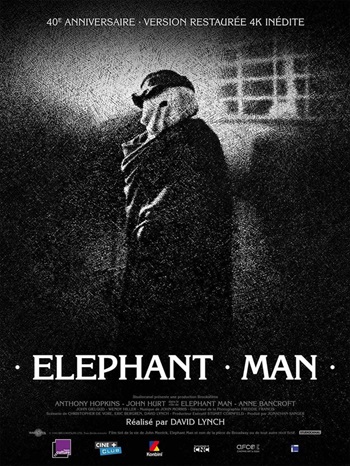

Pourtant, en dépit de ces réserves, Elephant Man est un grand film, et c’est totalement au talent de réalisateur de Lynch, à sa « vision » d’auteur qu’il le doit. Lynch a opté pour un noir et blanc splendide, évoquant très efficacement une Angleterre victorienne qui était alors en pleine révolution industrielle. Grâce à un budget confortable, il lui fut possible de reconstituer minutieusement des décors crédibles — rues sombres, lampes à gaz, usines fumantes —, plongeant le spectateur dans une atmosphère « authentique », mais surtout à la lisière du fantastique : la photographie très contrastée du chef opérateur Freddie Francis, vétéran du cinéma britannique (il a débuté à la Hammer…) et maintes fois récompensé pour son travail, contribue à la fascination qu’exerce le film. Mais c’est surtout le travail sonore, orchestré par Alan Splet, qui collaborera plusieurs fois ensuite avec Lynch, qui frappe l’imagination : on n’oublie pas facilement en sortant d’un visionnage d’Elephant Man les barrissements d’éléphant dans la fameuse scène onirique de « l’origine du Mal », ni les bruits industriels qui rongent le film comme un cancer : si Lynch traduit ainsi l’aliénation ressentie par Merrick, on ne peut s’empêcher d’y voir aussi les prémisses d’une approche qui deviendra systématique chez lui, s’agissant d’aliéner avant tout le spectateur, de le faire « voyager » dans un univers non réaliste, à la fois terrifiant et fascinant. Qui plus est, en jouant avec notre désir et notre crainte à la fois de voir le visage et le corps horribles de John Merrick, Lynch gangrène son film d’une paranoïa grinçante : car si « l’essentiel est invisible pour les yeux », cela n’a clairement rien de rassurant.

Oui, derrière le discours bienvenu en faveur de la tolérance, tous les cauchemars de Eraserhead sont encore tapis dans l’obscurité, et grondent.

![]()

Eric Debarnot