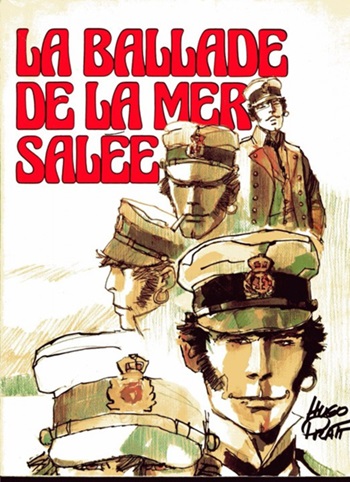

La Ballade de la mer salée n’est pas une bande dessinée comme une autre : c’est évidemment l’épopée fondatrice d’un mythe de la BD, l’irrésistible aventurier post-romantique Corto Maltese. Mais c’est aussi un pilier de la littérature du XXe siècle, qu’elle soit dessinée ou non…

La première fois que j’ai vu Corto, il était ligoté sur un radeau à la dérive sur l’océan. Moi, je n’avais guère que quinze ans, mais je sentais déjà monter en moi ce désir impérieux de partir à l’aventure à travers un monde immense et inconnu (qui n’avait pas encore été, à cette époque là, violé par le tourisme de masse…). Cette apparition de Corto Maltese, mythique, je la place au même niveau que celle du personnage de « cowboy absolu » joué par John Wayne qui monte dans la diligence de Stagecoach, ou pour utiliser une comparaison qui parlera sans doute plus à l’imagination contemporaine, celle d’Indiana Jones au début de Raiders of the Lost Ark. C’est l’apparition inouïe de quelque chose de plus grand que chacun d’entre nous : celle de l’AVENTURE.

A posteriori, on comprend d’ailleurs que Hugo Pratt, quand il crée La Ballade de la mer salée (Publiée pour la première fois en 1967 en Italie dans la revue Sgt. Kirk), ne réalise pas encore le géant qu’il a inventé. L’histoire qu’il raconte commence en 1913, dans l’immensité sauvage du Pacifique Sud, et ses héros sont deux adolescents naufragés, Pandora et Caïn Groovesnore. Ils sont recueillis par des pirates aux ordres du mystérieux Moine, un être effrayant qui tire les ficelles dans l’ombre. Ils croisent la route de Corto Maltese, un marin marginal, qui s’éloigne des codes de l’héroïsme classique du fait de son pragmatisme, et qui sombre régulièrement dans le désabusement. Un autre personnage extraordinaire de La Ballade de la mer salée est l’indicible Raspoutine, apparaissant ici contre toute logique (mais je suis sûr qu’il y en avait une pour Pratt) en dehors du contexte de la Russie impériale que la révolution bolchévique allait emporter. Entre tous ces personnages, Pratt a du mal à choisir, et Corto n’est que l’un d’entre eux dans une histoire plus grande qu’eux tous…

A posteriori, on comprend d’ailleurs que Hugo Pratt, quand il crée La Ballade de la mer salée (Publiée pour la première fois en 1967 en Italie dans la revue Sgt. Kirk), ne réalise pas encore le géant qu’il a inventé. L’histoire qu’il raconte commence en 1913, dans l’immensité sauvage du Pacifique Sud, et ses héros sont deux adolescents naufragés, Pandora et Caïn Groovesnore. Ils sont recueillis par des pirates aux ordres du mystérieux Moine, un être effrayant qui tire les ficelles dans l’ombre. Ils croisent la route de Corto Maltese, un marin marginal, qui s’éloigne des codes de l’héroïsme classique du fait de son pragmatisme, et qui sombre régulièrement dans le désabusement. Un autre personnage extraordinaire de La Ballade de la mer salée est l’indicible Raspoutine, apparaissant ici contre toute logique (mais je suis sûr qu’il y en avait une pour Pratt) en dehors du contexte de la Russie impériale que la révolution bolchévique allait emporter. Entre tous ces personnages, Pratt a du mal à choisir, et Corto n’est que l’un d’entre eux dans une histoire plus grande qu’eux tous…

Sauf que le lecteur, lui, s’attache sans même savoir pourquoi à cette silhouette élégante qui caractérise Corto, toujours (ou presque) surmonté de son emblématique casquette. Oui, le lecteur tombe littéralement amoureux de cet homme qui porte en lui toute la modernité qu’ignorent les autres protagonistes de La Ballade de la mer salée : Corto Maltese semble avoir emprunté une machine à voyager dans le temps. Soit il vient de la fin du XXe siècle, soit au contraire il est allé y faire un tour : il est en tout cas chargé de la nostalgie future d’un monde sauvage dont lui seul mesure la fragilité, dont il sait la future disparition. Corto n’est pas romantique, il est post-romantique.

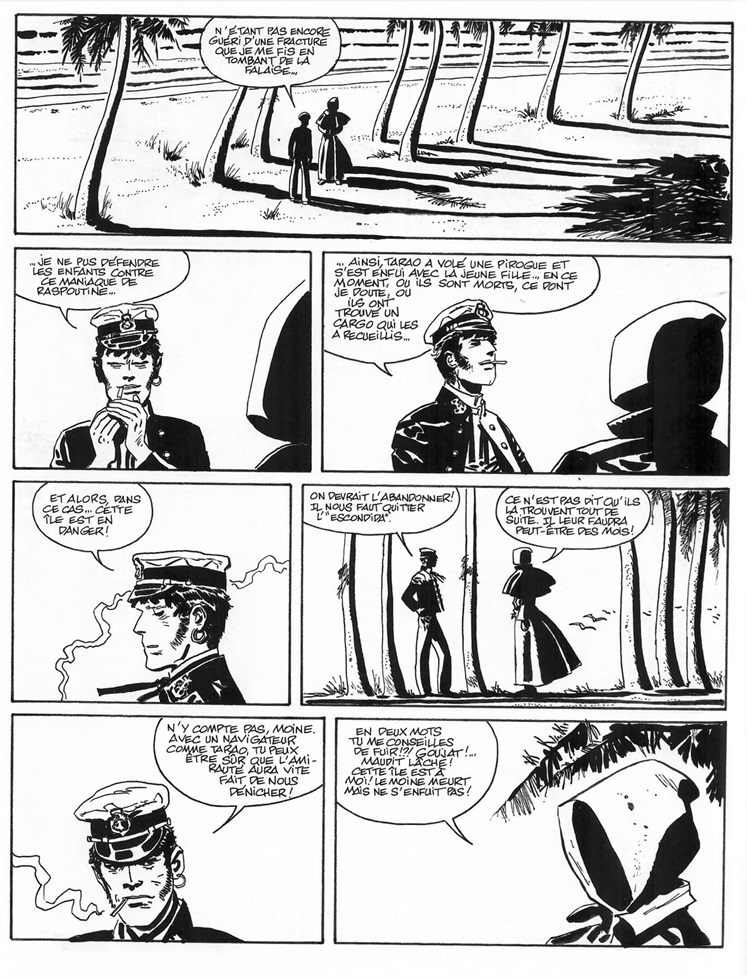

Hugo Pratt nous offre avec La Ballade de la mer salée une série de scènes suspendues, où les dialogues résonnent bien plus fort que l’action (rare, brève, confuse comme dans la « vraie vie ») : on discourt sur la liberté, sur l’honneur. Mais il y a aussi la menace d’une guerre « mondiale », qui pèse sur tous, qui plombe le récit de ces conflits presque « classiques » entre pirates et « gens de bien ». Et il y a le Pacifique, sublime, immense, qui réduit à rien les problèmes humains, mais reflète les doutes et les interrogations des protagonistes.

Pour Pratt, la distinction entre le Bien et le Mal est une illusion, et tous ses personnages sont ambigus : c’est là d’une audace folle pour un récit a priori destiné à la jeunesse, en pleines années 60. Ce sera pourtant la base de toutes les aventures de Corto Maltese qui suivront. Mais la révolution de Pratt n’est pas que littéraire – même si La Ballade de la mer salée sera très vite considérée comme un chef d’œuvre de la littérature plutôt que simplement de la Bande Dessinée : son style graphique, déroutant, en noir et blanc, est déjà affirmé, même s’il progressera énormément par la suite. Tout est visuellement épuré, minimaliste, mais reste d’une grande efficacité : quelques traits, quelques taches noires capturent à la fois la majesté des paysages et la profondeur psychologique des protagonistes. On se demande par quel miracle ça fonctionne.

Mais ça fonctionne. Et ce n’est que le début.

![]()

Eric Debarnot

La ballade de la mer salée

Scénario et dessin : Hugo Pratt

Pré-publication en France (Pif) : 1970

Première publication en album (Publicness) : 1971

256 pages, format à l’italienne

Hugo Pratt – La ballade de la mer salée – extrait :