Pablo Larraín nous montre une Callas épuisée et solitaire, dont l’ultime espoir est de retrouver sa voix. C’est paradoxalement à travers une esthétique froide et élégante qu’il parvient à susciter l’émotion, en faisant le portrait d’une femme enfermée dans son mythe et hantée par sa gloire et ses amours passées.

Avec ses airs de biopic sur papier glacé, son allure de clip chic, Maria pourrait en décourager plus d’un. Et d’ailleurs il en a visiblement découragé plus d’un. Eh bien moi, ce sont précisément sa froideur et son élégance qui m’ont séduite. Pablo Larraín ne manque pas de savoir-faire, on avait déjà pu le constater dans Jackie et dans Spencer. Il crée ici également un univers singulier, mettant l’artifice au service d’un portrait qui en dit beaucoup plus long qu’il n’y paraît, suscitant une émotion qui pour être distanciée n’en est pas moins réelle.

« Dois-je vous appeler Maria ou la Callas? » demande un jeune journaliste à la diva. Là est l’enjeu soulevé autour d’une femme qui semble rejouer dans sa vie les partitions tragiques des héroïnes qu’elle a interprétées, et que le film fera défiler sous nos yeux. Quelle est la frontière entre Maria et la Callas, qui n’est plus montée sur scène depuis quatre ans et demi ? Nous sommes en 1977, la cantatrice a cinquante-trois ans et ce sont les sept derniers jours de sa vie qu’évoque Pablo Larraín. Sept jours qu’elle passe essentiellement dans son appartement muséal de l’avenue Georges Mandel, entourée de ses dévoués majordome – excellent Pierfrancesco Favino – et gouvernante – une Alba Rohrwacher tout en retenue. Sept jours, telle la chronique d’une mort annoncée, qui s’égrènent au rythme lent des scènes domestiques et des promenades parisiennes de Maria. Sept jours d’introspection et de rétrospection qui la ramènent inévitablement à un passé dont elle ne peut se défaire : récit de souvenirs intimes, soudaines hallucinations, réminiscences d’une gloire défunte, surgissant au hasard des rues ou des conversations, sans que le spectateur soit toujours à même de distinguer le vrai du faux. Mais Maria Callas n’a-t-elle pas décrété que la seule vérité était celle qu’elle désignait comme telle ? Ce processus de brouillage est favorisé par la mise en abyme que constitue le tournage d’un documentaire sur la cantatrice. Mais ne relève-t-il pas du simple fantasme ? Le journaliste venu l’interviewer ne s’appelle-t-il pas Mandrax, comme les cachets qui sont désormais la seule nourriture de Maria? C’est ainsi un portrait incertain, flottant, que le film s’attache à dessiner, accompagnant la vulnérabilité d’une femme que la vie n’a pas épargnée mais qui, au crépuscule de sa vie, reste droite et se laisse même aller à des projets d’avenir.

« Dois-je vous appeler Maria ou la Callas? » demande un jeune journaliste à la diva. Là est l’enjeu soulevé autour d’une femme qui semble rejouer dans sa vie les partitions tragiques des héroïnes qu’elle a interprétées, et que le film fera défiler sous nos yeux. Quelle est la frontière entre Maria et la Callas, qui n’est plus montée sur scène depuis quatre ans et demi ? Nous sommes en 1977, la cantatrice a cinquante-trois ans et ce sont les sept derniers jours de sa vie qu’évoque Pablo Larraín. Sept jours qu’elle passe essentiellement dans son appartement muséal de l’avenue Georges Mandel, entourée de ses dévoués majordome – excellent Pierfrancesco Favino – et gouvernante – une Alba Rohrwacher tout en retenue. Sept jours, telle la chronique d’une mort annoncée, qui s’égrènent au rythme lent des scènes domestiques et des promenades parisiennes de Maria. Sept jours d’introspection et de rétrospection qui la ramènent inévitablement à un passé dont elle ne peut se défaire : récit de souvenirs intimes, soudaines hallucinations, réminiscences d’une gloire défunte, surgissant au hasard des rues ou des conversations, sans que le spectateur soit toujours à même de distinguer le vrai du faux. Mais Maria Callas n’a-t-elle pas décrété que la seule vérité était celle qu’elle désignait comme telle ? Ce processus de brouillage est favorisé par la mise en abyme que constitue le tournage d’un documentaire sur la cantatrice. Mais ne relève-t-il pas du simple fantasme ? Le journaliste venu l’interviewer ne s’appelle-t-il pas Mandrax, comme les cachets qui sont désormais la seule nourriture de Maria? C’est ainsi un portrait incertain, flottant, que le film s’attache à dessiner, accompagnant la vulnérabilité d’une femme que la vie n’a pas épargnée mais qui, au crépuscule de sa vie, reste droite et se laisse même aller à des projets d’avenir.

Seule, terriblement seule dans son immense appartement peuplé d’icônes et de statues aussi figées qu’elle, Maria tente de donner le change. Seule aussi parce qu’autour d’elle tout le monde, ou presque, s’applique à lui mentir sur la qualité de sa voix. Elle n’est pourtant dupe de rien, mais elle se repaît de ces flatteries, avouant même ne sortir que pour être adulée. En perpétuelle représentation, altière dans ses tenues haute couture, le visage mis en scène par d’immenses lunettes, Maria voudrait être à jamais la Callas, même si désormais ses deux domestiques constituent son seul public. Mettant en évidence la complexité de la relation qui, sur un modèle quasi familial s’est nouée entre eux trois, Pablo Larraín n’entend pas idéaliser la Callas : manifestant souvent sa gratitude voire son affection envers eux, Maria peut aussi se montrer hautaine, autoritaire, n’hésitant pas à exercer sa cruauté sur son majordome par le biais de ce piano qui, comme elle, n’arrive pas à trouver sa place. Elle est pourtant émouvante derrière ses airs de diva. Émouvante lorsqu’elle évoque le souvenir de la petite Maria Kalogeropoulos, née à New-York bien que grecque, que sa mère chargera de donner du plaisir aux soldats allemands. Émouvante dans sa dévotion à son art auquel elle est prête à sacrifier sa santé, dans la déchirante illusion de retrouver sa voix, et, surtout, dans cet ultime « récital » qu’elle offre ou s’imagine offrir, fenêtres ouvertes, aux passants de Paris. Émouvante enfin dans son amour inconditionnel pour Aristote Onassis qui la séduisit pourtant de la plus vulgaire des façons, et l’entraîna dans une histoire passionnelle et tumultueuse à l’issue de laquelle il l’abandonna pour… Jackie.

On a reproché à Maria sa froideur figée, ses artifices. Je pense au contraire qu’ils contribuent à restituer avec grâce l’histoire d’une femme prisonnière d’un mythe qui a fini par la dévorer. Quant à Angelina Jolie, je trouve qu’elle habite parfaitement son rôle, y compris dans les passages chantés. Le seul reproche que je ferais au film est le caractère systématique et donc prévisible des différents niveaux du récit, un peu scolairement identifiés par des images à la palette, au format, et au grain différents. Rien cependant qui puisse me détourner de l’intérêt que j’ai porté à Maria, du plaisir et de l’émotion qu’il m’a procurés.

![]()

Anne Randon

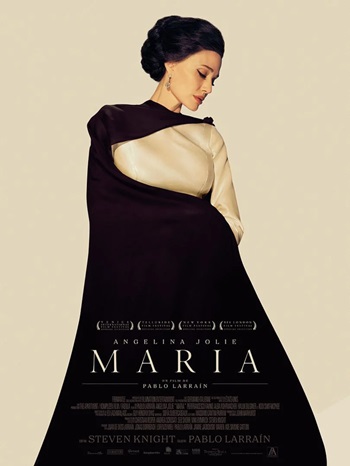

Maria

Film (en coproduction italienne, allemande, chilienne et états-unienne) de Pablo Larraín

Avec : Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Vincent Macaigne…

Genre : biopic

Durée : 2h03

Date de sortie en salles : le 5 février 2025

Belle et intéressante chronique, Anne !