Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : Sticky Fingers, c’est le début de la transformation des Stones en PME rentable, c’est une pochette culte signée Warhol, et c’est aussi un chef d’œuvre.

Sticky Fingers est un album de rupture pour les Stones. Ils avaient fini les années 1960 avec la réussite majeure Let it bleed mais aussi avec l’ombre du décès de Brian Jones et de la tragédie d’Altamont. Sticky Fingers incarne autant un moyen de tourner la page que le moment où sont posées les bases d’une petite entreprise rock qui ne connaîtra pas la crise. Avec la fin de l’association avec les labels Decca -pour le Royaume-Uni- et London -pour les States-, le groupe peut désormais sortir des disques comme il l’entend, pochette comprise. Un label portant le nom du groupe est fondé en 1970.

Découvrant que les droits américains de leurs albums des années 1960 est la propriété de leur ex-manager Allen Klein et de sa compagnie, le groupe tente en vain de les récupérer en justice avant de signer un accord en 1984. C’est aussi le moment de naissance du logo des Stones. Un logo designé par John Pasche avec un Jagger lui suggérant de copier la langue dehors de la déesse hindoue Kali.

Découvrant que les droits américains de leurs albums des années 1960 est la propriété de leur ex-manager Allen Klein et de sa compagnie, le groupe tente en vain de les récupérer en justice avant de signer un accord en 1984. C’est aussi le moment de naissance du logo des Stones. Un logo designé par John Pasche avec un Jagger lui suggérant de copier la langue dehors de la déesse hindoue Kali.

La pochette représente un coup de génie marketing. Une vraie braguette greffée sur une photo en gros plan d’un mannequin homme en jean slim (dont l’identité fait débat). Et ouvrant sur une photo gros plan d’un slip en coton blanc. Warhol avait proposé pour la compilation Through The Past, Darkly un concept refusé par le groupe… avant qu’il ne soit finalement utilisé. Recroisant Jagger, un Warhol pas rancunier lui propose le concept depuis devenu partie intégrante du mythe de l’album.

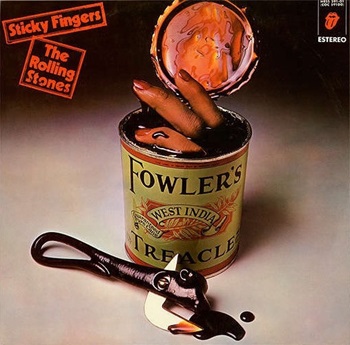

Interdite par Franco, la pochette sera remplacée en Espagne par des doigts féminins sortant d’une boite de conserve. L’édition soviétique reproduira la photo warholienne avec un mannequin femme, une boucle de ceinture dorée comportant une étoile entourant une faucille et un marteau… sans l’ajout d’une vraie braguette. Le marketing ne suffit cependant pas à la postérité lorsque le contenu n’est pas à la hauteur. Et il l’est.

Sticky Fingers est le premier album dans lequel le guitariste Mick Taylor est membre à part entière du groupe. Taylor citera le fait de ne pas être crédité pour ses apports à certaines compositions du groupe comme une des raisons de son départ. Au même titre qu’un environnement stonien ne l’aidant pas forcément à sortir de son addiction à la drogue.

Marqué par un son plus brut que les précédents, l’album s’ouvre sur Brown Sugar. Chanson contenant selon Keith Richards le seul riff stonien composé par Jagger. Dont le plus grand apport musical au groupe aura donc été un morceau aussi emblématique des Stones que Satisfaction ou Jumpin’ Jack Flash. Un morceau montant en puissance (grâce entre autres au saxophone de Bobby Keys et aux Yeah, yeah, yeah, whoo ! de fin) après avoir pourtant commencé à haute intensité.

Un morceau désormais plus interprété par le groupe sur scène à cause de son texte au contenu hautement inflammable vu d’aujourd’hui. Ou plutôt : parce que son texte a suscité des commentaires relevant de la confusion vieille comme l’histoire de l’art entre choisir un sujet et faire l’apologie de ce dernier. Un retrait défendu par Jagger de façon incohérente, déclarant que les temps ont changé… tout en reconnaissant que la provocation avait aidé au développement de la notoriété de groupe. Là où son compère Keith déclara espérer pouvoir la rejouer un jour.

Morceau sur lequel Jagger joue pour la première fois sur disque de la six cordes tandis que Richards se contente des chœurs, Sway ajoute aux parties guitare façon lent blues de Taylor des cordes donnant une coloration soul. Le morceau a des airs de jam session qui aurait donné quelque chose de génial. Avec des friends out on the burial ground (amis au cimetière) portant l’ombre des connaissances mortes à cause de la drogue.

L’amitié entre Richards et Gram Parsons -qui fut brièvement membre des Byrds– inspire un détour de l’album par la country. Le chef d’oeuvre Wild Horses était selon Richards pensé à l’origine comme une berceuse. Evoquant selon lui la tristesse de quitter son fils Marlon pour partir en tournée. Il compose la musique et affirme avoir trouvé le Wild horses couldn’t drag me away (Des chevaux sauvages n’arriveraient pas à m’arracher d’ici) du refrain. Jagger arrive avec les couplets, amenant le texte sur le terrain d’une relation amoureuse brisée. Niant cependant que le morceau soit inspiré par la fin de sa relation avec Marianne Faithfull.

Mais cette dernière déclare qu’elle aurait murmuré à Jagger Wild horses couldn’t drag me away après être sortie d’un coma causé par une overdose. A noter que Parsons enregistra la chanson un an auparavant dans une interprétation moins marquante sur Burrito Deluxe, deuxième album de ses Flying Burrito Brothers. Les Stones estimaient alors que leur démo ne méritait pas d’être enregistrée.

Mais cette dernière déclare qu’elle aurait murmuré à Jagger Wild horses couldn’t drag me away après être sortie d’un coma causé par une overdose. A noter que Parsons enregistra la chanson un an auparavant dans une interprétation moins marquante sur Burrito Deluxe, deuxième album de ses Flying Burrito Brothers. Les Stones estimaient alors que leur démo ne méritait pas d’être enregistrée.

Can’t You Hear Me Knocking fut enregistrée d’une seule prise. Une chanson de 2 minutes 43 secondes se transformant en longue jam session. Capturée intégralement alors que le groupe pensait la bande terminée. Et gardée telle quelle. Avec des parties de guitare évoquant Santana et encore une fois un Bobby Keys en état de grâce au saxophone.

Des années avant d’être utilisé par Scorsese, le morceau avait déjà une odeur de Nouvel Hollywood. Un personnage tapant frénétiquement à la porte et hurlant que la personne à laquelle il parle a les yeux cocaïnés. Scène que l’on imagine dans n’importe quel film américain seventies où il est question de défonce et de coins miteux de New York.

La Face A s’achève sur une reprise de You Gotta Move, souvent interprétée live par le groupe lors de la tournée américaine de 1969. Un morceau afro-américain traditionnel souvent enregistré en gospel dans les années 1940 avant d’être repris en 1963 par le soulman Sam Cooke puis en 1965 par Fred McDowell en version blues. Richards et Taylor jouent les duettistes à la guitare électrique tandis que l’orgue de Billy Preston, qui jouait déjà sur la version Cooke, est en retrait.

La Face B débute comme la Face A, par un morceau de bravoure : Bitch, et ses parties de cuivres qui n’auraient pas dépareillé sur un classique Soul 1960s. Et une phrase résumant autant les Stones que I can’t get no : When you call my name / I salivate like a Pavlov dog. (Quand tu cries mon nom je salive comme un chien de Pavlov) Alors que son thème est aussi usé que son titre, I Got The Blues fut pourtant (exagérément?) lié à la relation entre Jagger et Faithfull. Musicalement, c’est une balade évoquant les classiques soul de la Stax, parsemée de guitares bluesy.

Evoquant un homme ayant eu un accident de voiture et mourant à l’hôpital en demandant de la morphine, Sister Morphine avait été enregistrée dans sa version Faithfull pendant les sessions de Let it bleed. Le morceau sort en 1969 en face B du single de Faithfull Something Better. Avant d’être réenregistré par les Stones avec un texte légèrement différent. Difficile de trancher entre deux versions également fortes, entre la voix de Faithfull recréant bien l’état émotionnel d’un être à la dérive et les superbes parties de guitare, le rythme à retardement bien plus convaincant de la version stonienne.

Alors que le simple Decca de la version Faithfull mentionnait sa participation à l’écriture, ce ne fut pas le cas de la version US du single de London Records ni de celle de Sticky Fingers. Elle récupéra les droits par voie de justice. Elle le rechanta en Face B du simple Broken English et l’a ensuite régulièrement interprété live.

Le basculement de l’album vers une tonalité plus noire se confirme avec Dead Flowers. Nouvelle intrusion de l’album dans la country, il est chanté par Jagger de façon un peu somnolente. Il évoque une relation amoureuse proche de la fin et la drogue au travers d’un narrateur au sous-sol avec une aiguille et une cuillère.

Ballade portée par de superbes arrangements de cordes, Moonlight Mile a un texte dont le style allégorique tranche avec celui très direct de bien des textes de Jagger. On y perçoit la sensation d’atterrissage après s’être drogué, le sentiment d’aliénation lié au fait d’être tout le temps sur la route en tournée, l’écart entre le Jagger se donnant en spectacle scénique et le Jagger privé. Pourtant, cette conclusion d’un album aux dix titres d’impact comparable tend vers une émotion nettement plus universelle : être seul dans un train, contempler le paysage et se sentir mélancolique. Les Stones sont donc capables d’achever sur de l’intimisme un album en forme de périple autodestructeur.

En 1972, un an après Sticky Fingers, les Stones publient Exile on Main St., double album en forme de dernière réussite majeure avant un déclin brièvement interrompu par Some Girls. 1973 voit symboliquement la sortie des premiers albums d’Aerosmith et des New York Dolls. Deux groupes avec un tandem chanteur/guitariste à l’allure évoquant fortement le duo Jagger/Richards. Et dans les deux cas un chanteur pourvu de lèvres jaggeriennes poussant encore plus loin que le leader des Stones le curseur de l’androgynie et de la sexualisation.

Face à des Beatles prolos du Nord de l’Angleterre, les Stones incarnaient une classe moyenne du Sud rêvant d’Amérique. Ils auront fini par influencer en retour le Rock US des années 1970.

![]()

Ordell Robbie