Il y a 40 ans jour pour jour sortait le deuxième album des Smiths. Meat is Murder est l’album de l’extension du domaine de la lutte : la politisation s’y fait nettement plus frontale et s’ajoute au tableau de la face noire de l’adolescence. Mais l’extension est aussi musicale, avec une production nettement plus aboutie et surtout le refus de se laisser enfermer dans la pop ligne claire.

Avec Meat is murder, les Smiths ont retenu les leçons des limites de leur premier album : le production de John Porter amoindrissait l’impact des chansons et ce n’est plus le cas ici. Officiellement, la production est créditée au nom du groupe. Mais ce dernier est assisté par un ingénieur du son appelé à devenir une figure importante du Rock anglais, Stephen Street, rencontré lors des sessions d’enregistrement de Heaven knows I’m miserable Now. Surtout, l’album fait montre d’un double élargissement. Avec le premier album, Morrissey parolier avait imposé un territoire bien à lui au même titre qu’un Loach au cinéma : celui du Nord anglais ouvrier, des désillusions sentimentales et professionnelles, des rancœurs amicales, des individus luttant seuls contre le monde entier. Mais en dehors de Suffer Little Children et son évocation de l’atroce fait divers des « Moors Murders », il restait au niveau de l’intime.

Le territoire s’élargit avec Meat is Murder qui se place en partie au niveau de la société et flirte avec la satire politique. Mais « l’extension du domaine de la lutte » se fait aussi sur le terrain musical : là où singles et premier album avaient établi un son Smiths reconnaissable entre mille, Marr offre ici une palette ne se limitant pas ici au rock ligne claire à arpèges façon Byrds. Petite revue des troupes.

Le territoire s’élargit avec Meat is Murder qui se place en partie au niveau de la société et flirte avec la satire politique. Mais « l’extension du domaine de la lutte » se fait aussi sur le terrain musical : là où singles et premier album avaient établi un son Smiths reconnaissable entre mille, Marr offre ici une palette ne se limitant pas ici au rock ligne claire à arpèges façon Byrds. Petite revue des troupes.

The Headmaster Ritual narre la dureté et la violence du système scolaire anglais traditionnel sur fond de guitares New Wave. Le « spineless swines » (porcs sans caractère) lancé par le narrateur à l’encontre de ses enseignants est repris du « spineless bastards » lancé par Albert Finney dans Samedi soir, dimanche matin (1960), un film décidément important pour le Rock anglais puisqu’une de ses répliques a servi à titrer le premier album des Arctic Monkeys.

Suit Rusholme Ruffians, sa ligne de basse piquée à Elvis (Marie’s the name of his latest flame) et son ambiance foraine proche de certaines scènes du cinéma anglais Nouvelle Vague des années 1960. Un morceau citant abondamment la chanson Fifteen again de la comique Victoria Wood pour la détourner. Une chanson à l’humour morrisseyien avant l’heure : « When sex was just called number ten and I was up to seven and a half. » (Quand le sexe s’appelait numéro 10 et que j’en étais à 7 et demi). Mais à l’insouciance de Wood le Moz substitue un tableau nettement plus noir. La foire est un lieu de fête mais aussi de violence. Mais ni cela ni croiser la route d’une femme mariée aguicheuse n’altèrent la foi en l’amour du narrateur.

Vient I want the one I can’t have, texte qui pourrait à lui seul résumer l’esprit du Rock vu chez Elvis, Iggy, les Undertones : l’expression de la frustration adolescente face au désir non partagé. Un morceau qui doit son titre à une réplique de L’Obsédé de William Wyler : We all want the things we can’t have. ». (Nous voulons tous les choses que nous ne pouvons pas avoir)

What she said accompagne le repli de son héroïne double féminin de Morrissey sur les bouquins, ses brimades, son rêve de mort prématurée avec un solo « Hard Rock ». Au détour d’une phrase, la chanson évoquera le caractère libérateur de la rencontre qui scella le partenariat musical entre Morrissey et Marr : « It took a tatooed boy from Birkenhead to really really open her eyes. ». (Il fallut un garçon tatoué de Birkenhead pour vraiment lui ouvrir les yeux)

Porté par son tempo de valse, That joke isn’t funny anymore documente les moqueries de cour de récréation pouvant conduire à la dépression et au suicide. Le morceau s’achève sur une sublime montée vocale de Morrissey et un inoubliable « I’ve seen this happen in other people’s lives and now it’s happening in mine. » (J’ai déjà vu cela arriver dans la vie des autres et maintenant ça arriva dans la mienne).

Puis c’est Nowhere Fast, son Rockabilly et sa satire de l’indifférence de la Reine au sort des classes populaires. La basse de Well I wonder retranscrit, elle, parfaitement le moment où l’on mate seul le paysage depuis la fenêtre de sa chambre par temps pluvieux. Le morceau reprend le thème du désir/amour non partagé.

Avant un doublé final. Funk épique sur lequel plane l’ombre de Nile Rodgers, Barbarism begins at home fait danser sur la critique d’une société brimant les filles pas assez féminines et les garçons pas assez virils. Pas mal pour un groupe dont le frontman brocardait la dance music. C’est le morceau sur lequel le talent de bassiste d’Andy Rourke est le plus évident. Joué live, il s’achevait avec Marr abandonnant la six cordes pour danser avec le Moz. Moment le plus marquant des extraits du concert parisien à l’Eldorado diffusés par Les Enfants du Rock.

Et il y a le morceau titre, hymne végétarien à une époque où la cause animale n’était pas encore en vogue du côté des hipsters. Bien qu’éternel carnivore, j’ai toujours été bouleversé par les vocalises du Moz sur le morceau et cette façon de faire du sort animal une métaphore du sort de tout un pays sous l’ère Thatcher.

Détrônant Born in the USA du sommet des charts britons, l’album confirmera le statut des Smiths : un succès d’abord anglo-anglais, des ventes à domicile suffisantes pour dépasser le statut de simple culte confidentiel façon le Velvet Underground de son vivant. Mais pas assez pour être aussi big que Queen ou Dire Straits en plein âge d’or du rock de stade. Après le bref intermède des groupes mancuniens influencés par la culture rave et de la Shoegaze (fin des années 1980-début des années 1990), la majorité des groupes de Rock anglais de premier plan se réclamera des Smiths.

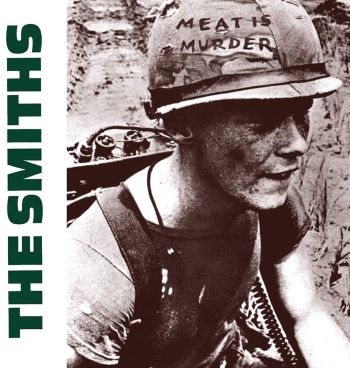

Un mot sur la pochette : une photo tirée du documentaire de 1968, Viet-Nam année du cochon, remplaçant sur le casque du soldat Make war, not love (Faites la guerre, pas l’amour) par Meat is murder. A noter que le single How soon is now ? et son sublime riff à la Bo Diddley furent ajoutés sur l’édition américaine de l’album. La suite ? Ce sera The Queen is dead, Everest du groupe et du Rock anglais des années 1980.

![]()

Ordell Robbie