Récit de la désillusion d’un survivant de l’Holocauste venu aux Etats-Unis pour réaliser ses rêves architecturaux, The Brutalist est aussi ambitieux qu’il est modeste côté budget de production. Un degré d’ambition compensant en partie les maladresses d’écriture de Brady Corbet et Mona Fastvold.

La première question posée par The Brutalist, c’est pourquoi le film réussit à être nettement plus aimable que les deux films précédents (L’Enfance d’un chef, non exploité en France, et Vox Lux, sorti en France en DTV) de son auteur tout en partageant en partie leurs travers. Deux films pas à la hauteur de leurs ambitions pour cause d’écriture simpliste et de montage bancal. Mais ici, en plus d’un montage bien dosé pour un film d’une telle durée, Corbet assume pleinement son désir de densité romanesque. Deux choses compensant du coup en partie certaines maladresses d’écriture.

Brady Corbet, c’est donc un acteur américain vu un peu dans le cinéma de son pays (Araki, Baumbach) et beaucoup sous la direction d’auteurs européens (Haneke, Lars Von Trier, Assayas, Mia Hansen-Løve, Östlund, Bonello). Parcours atypique expliquant sans doute la singulière ambition dans le contexte américain d’un cinéaste qui a coscénarisé tous ses films avec sa compagne/cinéaste Mona Fastvold. Comme par exemple adapter librement une nouvelle de Sartre pour son premier film.

Brady Corbet, c’est donc un acteur américain vu un peu dans le cinéma de son pays (Araki, Baumbach) et beaucoup sous la direction d’auteurs européens (Haneke, Lars Von Trier, Assayas, Mia Hansen-Løve, Östlund, Bonello). Parcours atypique expliquant sans doute la singulière ambition dans le contexte américain d’un cinéaste qui a coscénarisé tous ses films avec sa compagne/cinéaste Mona Fastvold. Comme par exemple adapter librement une nouvelle de Sartre pour son premier film.

Le cinéaste s’est également fait une petite notoriété auprès des mélomanes en faisant composer à feu Scott Walker (auquel The Brutalist est dédié) la BO de ses deux premiers films. Daniel Blumberg, musicien anglais membre des groupes Cajun Dance Party et Yuck, s’en charge cette fois. Pour un score devant en partie à la brutalité sonore du Walker de la fin, mixé et co-produit par Peter Walsh, habitué de la seconde partie de carrière de l’auteur de Plastic Palace People.

A l’instar de certains Paul Thomas Anderson, The Brutalist s’inscrit donc dans la lignée très Nouvel Hollywood des films épiques et démythificateurs. Épique par sa durée mais plus initimiste que spectaculaire. Il est composé d’une ouverture, de deux parties situées entre lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et fin des années 1950 et séparées par un entracte et d’un épilogue situé en 1980.

Juif hongrois rescapé de Buchenwald formé à l’école d’architecture et d’arts appliqués du Bauhaus, László Tóth (Adrien Brody) migre vers les Etats-Unis. Il s’installe à Philadelphie avec son cousin Attila (Alessandro Nivola). Il espère que son épouse Erzsébet (Felicity Jones) et sa nièce Zsófia (Raffey Cassidy), rescapées de Dachau, le rejoindront. Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), riche industriel, va jouer un rôle-clé dans une période au cours de laquelle László veut réaliser ses rêves architecturaux sur sol américain.

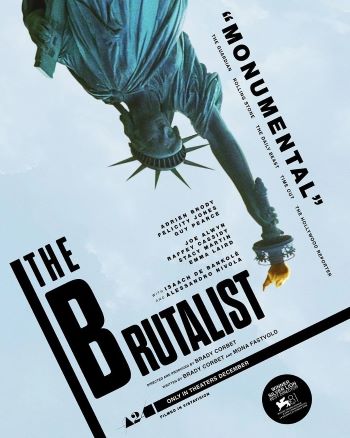

Le film convainc à peu près dans son ouverture et sa première partie. La scène en bateau du début, suivant un László semblant se frayer un passage au milieu du chaos pour atteindre une Statue de la Liberté filmée à l’envers, résume cette partie. Annonçant le passage des Camps de la Mort à la désillusion du Rêve Américain, la scène est une note d’intention à deux doigts du trop ostensible. Mais à deux doigts seulement. Cette première moitié de film narre la manière dont Harrison va devenir le commanditaire de Tóth ainsi que la rencontre entre un Tóth noyant le souvenir de l’Horreur dans la prise d’héroïne et le père célibataire Gordon (Isaach de Bankolé).

L’ombre de La Source vive d’Ayn Rand et de son adaptation sur grand écran (Le Rebelle) par King Vidor sont présentes. Sauf que, si comme Roark chez Rand Tóth peut perdre pied en voulant réaliser sa vision à tout prix, Tóth n’est pas une figure d’architecte exaltant l’individualisme mais un être marqué par l’Horreur. Les multiples contre-plongées sur des réalisations architecturales renvoient en revanche directement à la mise en scène de Vidor.

Dans la seconde partie, le film va se révéler passionnant sur le papier dans sa volonté de mettre en miroir le Rêve Américain, l’espoir incarné chez les Juifs d’Europe par la création de l’Etat hébreu et l’identité juive. Mais pas toujours convaincant dans la mise en œuvre de son projet. A la fin du 19ème siècle, Theodor Herzl pensait que la France pouvait être du fait de ses idéaux révolutionnaire un lieu de sécurité pour les Juifs d’Europe. Mais l’embrasement antisémite de l’Affaire Dreyfus le fit déchanter et contribua à faire émerger chez lui l’idée de foyer juif en Palestine. Le film se situe clairement dans cette perspective.

Les Etats-Unis sont ici tout sauf une Terre Promise pour ceux et celles qui ont survécu à l’Holocauste. Et ce alors qu’au début du film la création de l’Etat d’Israël pointe le bout de son nez. Faire de Tóth un architecte de l’école Bauhaus n’est d’ailleurs pas anodin : ce style architectural se retrouve fortement à Tel-Aviv du fait de l’arrivée en Palestine d’architectes juifs européens dans les années 1930.

Pour résumer, le film a la main lourde en dépeignant une Amérique pas très accueillante pour les survivants de l’Holocauste. Mais il rectifie en partie le tir dans l’épilogue. Ce qui lui évite de peu de ressembler à ce Lars Von Trier (la version du Danois débutant avec Breaking the waves, plus précisément) avec lequel Corbet a travaillé. On peut ainsi s’agacer que les scénaristes rajoutent à ce point du malheur au vécu tragique des personnages (chose plus que débattable pour un film sur la Shoah) pour appuyer leur vision de face noire du Rêve Américain. Ou lorsqu’ils font dans la caricature.

Non seulement Erzsébet et Zsófia attendront avant de pouvoir rejoindre Tóth sur sol américain mais la première est sur chaise roulante parce qu’elle souffre d’ostéoporose et la seconde souffre de mutisme sélectif. Conséquences plausibles de leur vécu récent mais qui rajoutent du malheur à l’attente mentionnée.

Harrison est quant à lui cumulard des préjugés racistes et antisémites.

La question de savoir si les époux font ou pas leur Aliyah reflète elle un mélange de surcharge de malheur et d’habileté chez Corbet.

Corbet et Fastvold donnent nettement moins, en dépit de quelques effets scénaristiques trop visibles, ce sentiment d’en rajouter s’agissant des questions d’identité. Si Attila incarne le Juif assimilé qui poignarde dans le dos Tóth, ce dernier et son épouse voient, en plus de l’antisémitisme subi sur sol américain, leur légitimité d’appartenance à l’identité juive questionnée au cours du récit. Convertie au Judaïsme, Erzsébet était vue en Europe comme non juive aux yeux d’une partie de sa communauté… mais suffisamment juive par les Nazis.

Il y a enfin quelque chose de surligné dans les va et vient chez les époux entre langue anglaise et hongroise pour refléter leurs tiraillements identitaires.

Dans les reproches, on peut aussi inclure le côté narrativement gadget du fait de nommer le personnage principal László Tóth. Un nom et un prénom empruntés à un personnage réel se prenant pour le Christ et ayant vandalisé à coups de marteau la Pietà de Michel-Ange. Nom en forme d’ironie narrativement inutile. Tóth, architecte appartenant à un courant voulant « vandaliser » l’architecture classique, se rend ici à Carrare. Ville toscane connue pour sa carrière dont Michel-Ange a employé le marbre pour ses chefs d’œuvre.

On peut aussi débattre du choix de filmer en VistaVision. Choisi selon Corbet car le procédé, proposant en argentique une image de meilleure qualité qu’un 35mm standard, fut fortement utilisé durant la période où le film se déroule en majorité (les années 1950). Un choix qu’on pourrait considérer comme en partie contradictoire du parti pris assumé par le cinéaste d’une image morne se voulant synchrone du côté sans fioritures du style architectural donnant son titre au film. Car le procédé VistaVision correspond à une période de flamboyance chromatique du cinéma hollywoodien. Le choix trouve ceci dit sa force dans la vitalité donnée aux plans larges du film.

On balaiera en revanche d’un revers de main la polémique sur le recours supposé à l’intelligence artificielle pour améliorer les accents hongrois de Brody et Jones. Fils du grand cinéaste hongrois Miklós Jancsó, le monteur Dávid Jancsó a donné une double justification : apparaître crédible à un public hongrois, volonté de ne pas ralentir la post-production d’un film à la quantité non négligeable de dialogues dans cette langue. J’ajouterais : d’un projet dont la concrétisation fut longue, en partie à cause du COVID. Cela ne change rien à l’excellence de l’interprétation de Brody et au caractère forcé de celle de Jones. Il s’agit surtout qu’il y ait transparence sur l’usage de l’IA au cinéma et débat sur le degré d’usage qui peut en être fait. Car revenir en arrière paraît improbable.

En dépit des problèmes d’écriture de son personnage, il est également plaisant de revoir un excellent Guy Pearce, vu entre autres chez Nolan (Memento), Hanson (L.A. Confidential) et Bigelow (Démineurs), dans un rôle conséquent. De même qu’Isaach de Bankolé en Noir américain compagnon d’infortune de Tóth.

Et il y a la fin, posant de fécondes questions sur la création artistique.

Parce que les deux films partagent un lien avec Ayn Rand et une ambition rare dans un cinéma américain en perdition, certains ont fait de The Brutalist le film que Megalopolis aurait dû être. Le digne héritier du Coppola du Parrain en somme. Oubliant que les meilleurs Coppola devaient leur densité émotionnelle à un peu plus que des acteurs de talent et qu’ils n’avaient pas de ficelles scénaristiques trop visibles. Mais quoi qu’il en soit on peut espérer que la fresque à 10 millions de Dollars (trois fois rien à l’échelle hollywoodienne) de Corbet suscite des vocations à domicile.

PS : Le brutalisme est un style architectural issu du mouvement moderne. Avec comme signature la répétition de certains éléments (les fenêtres), l’absence d’ornements et le caractère brut du béton. Le film prend quelques libertés avec le réel. Le style brutaliste a été d’emblée célébré aux Etats-Unis pour sa modernité. Le retour de bâton ne surviendra que plus tard. Brocardés par une opinion publique les trouvant laids, les bâtiments brutalistes sont souvent démolis par les pouvoirs publics… mais parfois aussi classés monuments historiques.

![]()

Ordell Robbie

Une épopée qui nous embarque dans l’obstination créatrice malgré et avec les horreurs subies..