Bien avant ses films les plus énigmatiques et importants de sa carrière, David Lynch devient un réalisateur connu et célébré avec Sailor & Lula, peut-être le film le plus mineur de toute son œuvre, mais qui propose une vision onirique, folle et terriblement pessimiste de la société américaine.

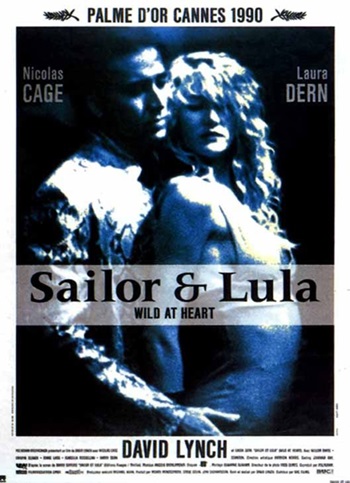

Le pitch de départ de Sailor & Lula est, comme souvent, assez simple, et tiré d’un roman de Barry Gifford : Sailor (Nicolas Cage), bad boy un peu ridicule avec sa veste ringarde en peau de serpent, tombe amoureux fou de Lula (Laura Dern), à la blonde crinière, un peu écervelée, sans filtre et assez vulgaire. Pour avoir massacré un homme qui lui cherchait des noises au sujet de sa belle, Sailor purge une peine de prison, et à sa sortie part en cavale avec sa dulcinée. Mais sa belle-mère, qui le hait, embauche différents tueurs à gages et autres détectives pour mettre fin à leur course et, surtout, le tuer.

Mettant à nouveau au goût du jour le road movie qui a fait la renommée de nombreux films US des années 70, Lynch y rajoute sa touche moderne, excentrique et déjà visionnaire sur un monde en perdition, ravivant ses bas instincts quand on le pousse dans ses retranchements. Sous la surface bling bling et bien maquillée se dissimulent les vices les plus répugnants. En cela, Sailor & Lula déploie ce qui faisait l’étrangeté morbide de Blue Velvet, pour le filmer façon rock’n’roll outrageant, sur fond d’incendies baroques. C’est du tout feu tout flamme, cette fois-ci, loin des coins sombres de ses premiers films. Lynch irradie la pellicule de cigarettes qui se consument, de départs de feu impressionnants, de personnages qui brûlent littéralement : tout ici sent le souffre, des scènes de sexe aux violents moments de crime ou de baston. La cavale des amoureux transis ressemble alors à un long couloir de la mort prochaine, jonché de freaks prêts à tout pour remplir le contrat maternel de supprimer le couple, et pour assouvir leurs diverses pulsions crasseuses.

Mettant à nouveau au goût du jour le road movie qui a fait la renommée de nombreux films US des années 70, Lynch y rajoute sa touche moderne, excentrique et déjà visionnaire sur un monde en perdition, ravivant ses bas instincts quand on le pousse dans ses retranchements. Sous la surface bling bling et bien maquillée se dissimulent les vices les plus répugnants. En cela, Sailor & Lula déploie ce qui faisait l’étrangeté morbide de Blue Velvet, pour le filmer façon rock’n’roll outrageant, sur fond d’incendies baroques. C’est du tout feu tout flamme, cette fois-ci, loin des coins sombres de ses premiers films. Lynch irradie la pellicule de cigarettes qui se consument, de départs de feu impressionnants, de personnages qui brûlent littéralement : tout ici sent le souffre, des scènes de sexe aux violents moments de crime ou de baston. La cavale des amoureux transis ressemble alors à un long couloir de la mort prochaine, jonché de freaks prêts à tout pour remplir le contrat maternel de supprimer le couple, et pour assouvir leurs diverses pulsions crasseuses.

Ce qui déstabilise le spectateur – et qui donne à ce Sailor et Lula une impression de film bancal -, c’est le fait que Lynch force le trait du grotesque, du too much assumé, en proposant de nombreuses scènes hallucinées, mais aussi involontairement comiques, avec ce couple qui s’aime d’un amour fou et simple à la fois, du moins « normal » dans un monde qui ne l’est pas du tout. Et ce duo, parfois mièvre et toujours un peu naïf, semble un prétexte superficiel pour le cinéaste qui veut surtout montrer, bien avant Mulholland Drive, l’envers d’un mythologique « rêve américain ». Cet eldorado de la starisation iconique instantanée, incarné ici par un sosie pathétique du King, et par sa baby doll, sa Marylin Monroe de bas étage, sorte de cagole sexy et idiote, une Laura Dern parfaite – et qui deviendra d’ailleurs l’une des muses du metteur en scène.

On notera toutefois au crédit de Lynch et de son film, au milieu de la galerie de dégénérés tournant autour de nos deux tourtereaux, le terrifiant personnage de Bobby Peru, bénéficiant d’une interprétation inoubliable de Willem Dafoe, ainsi que l’inclusion dans la BO du tube absolu de Chris Isaak, Wicked Game…

Le plus intrigant finalement avec ce film, c’est peut-être qu’il remporta la Palme d’or au festival de Cannes en 1990. Non seulement parce que il s’agit là de la seule récompense qu’aura reçu Lynch de la part de ses pairs, mais aussi parce que ce trip aussi enflammé que fleur bleue n’a pas la carrure artistique normalement couronnée par ce type de prix. L’ironie est donc que ce soit ce léger « trou d’air » dans son œuvre qu’est Sailor & Lula qui soit venu mettre en lumière, avec une renommée internationale, le travail d’un réalisateur largement plus inspiré avant et après ce film.

Une reconnaissance qui anticipe (tel le miroir de la future Black Lodge / White Lodge) l’étape prochaine du maître, déjà lancé sur le projet télévisuel Twin Peaks, qui deviendra son matériau de base pour les chefs d’œuvre des vingt années suivantes.

![]()

Jean-François Lahorgue

Le plus mineur? Déjà à titre très personnel la déception d’époque de Fire walk with me ne s’est jamais totalement effacée même si j’adore tout le début avec Isaak, Bowie…, mélange de la légèreté de la série et des prémisses de Lost Highway. Ensuite, je mettrais plus dans le tout en bas chez Lynch Dune et ce Inland Empire qualifié par Sergent Pepper de film « réalisé par le type qui dépose les VHS devant la porte dans Lost Highway ».

Pour la Palme d’or, les films de la compétition passés à la postérité sont ce film-là, le Eastwood sur John Huston, un Cyrano académique et Nouvelle Vague avant tout car c’était un des rares rôles décents de Delon sur la période. La Palme se comprend mieux à cette lumière. Par rapport au type de cinoche palmé à l’époque, ce choix incarnait surtout une forme de modernité. Bertolucci avait joué les Machiavel pour que ça soit ce film qui ait la Palme et non Cyrano, le favori du jury.

On peut dire aussi que le film annonçait le retour des excès de violence dans le cinéma américain et une manière de pousser les clichés du cinéma de genre vers le ridicule, 4 ans avant Tarantino. Certes au prix de quelques effets de style clinquants et de relatifs ratés.

De plus, c’est le film auquel beaucoup pensent en premier dès qu’il est question de Nicolas Cage (ici génial en mode Elvis), à égalité avec Volte/Face. C’est aussi le film qui a motivé Francis Bouygues à produire Lynch, cinéastes dont les exigences étaient loin d’être acceptables pour des producteurs hollywoodiens. Ce n’est pas son meilleur mais pas non pire non plus.

Je laisse à Jeff le droit d’avoir ses opinions différant des nôtres. Moi, personnellement, c’est un film que j’aime beaucoup. En plus des qualités que tu as citées, c’est aussi le film 1) où il y a cette scène terrifiante d’accident de la route sur la musique de Chris Isaak : un traumatisme pour moi – 2) Le génial William Dafoe y trouve son rôle le plus excessif et le plus réjouissant : Bobby Peruuuuu !

>Je laisse à Jeff le droit d’avoir ses opinions différant des nôtres.

Je ne dis pas le contraire (d’où d’ailleurs le « très personnel » que j’ajoute à ma non appréciation de Fire walk with me, film mal reçu à l’époque par la critique française mais réhabilité depuis). C’est plus son étonnement par rapport à la Palme qui m’a fait réagir. Quand critique et cinéphiles parlent des années après de la Palme attribuée à tel ou tel film, ils oublient souvent ce qu’il y avait « en face » en compétition cette année-là. Et quand on pense que Cyrano de Bergerac était le gagnant du vote à main levée, cette récompense me plaît bien.;)

PS: Bertolucci a poussé pour que Depardieu ait le prix d’interprétation masculine pour pouvoir palmer Lynch.