Une fratrie, de Brigitte Reimann est une œuvre remarquable, d’une grande force émotionnelle mais aussi un roman qui porte un message politique fort, d’une des plus grandes écrivaines est-allemandes du 20e siècle (quasiment jamais publiée en France).

Ce roman est un document ! D’abord parce que c’est la première fois qu’il est publié dans sa version intégrale. La version originale, écrite en 1963, avait été expurgée pour pouvoir être passer sous les fourches caudines de la censure de la RDA (République Démocratique Allemande). Et ce n’est que très récemment que le manuscrit entier a été retrouvé. Rien que pour cette raison, seulement parce que c’est un livre qui nous vient directement de la RDA du début des années 1960 au moment ou le mur de Berlin, ce symbole de la séparation entre les deux Allemagnes, de la coupure entre l’est et l’ouest, a été construit, Une fratrie mérite d’être lu. Il nous donne une image de cette littérature est-allemande pas si connue.

Le livre mérite aussi toute notre attention parce qu’il a été écrit par une des grandes écrivaines de l’Allemagne populaire et démocratique, de l’Allemagne communiste. Brigitte Reimann n’était pas une dissidente, mais une intellectuelle engagée, proche du parti socialiste unifié allemand (SED). En particulier, elle a fait partie de celles et ceux qui ont suivi la voix de Bitterfeld, initiée par le SED avec l’objectif de rapprocher l’art et la culture du monde ouvrier et donc de permettre une révolution culturelle socialiste. Dans ce cadre, Brigitte Reimann a travaillé de 1960 à 1968 dans une usine d’état, exactement comme l’héroïne d’Une fratrie, Elisabeth, une artiste peintre qui part travailler dans un Kombinat. Les doutes, les hésitations, les convictions d’Elisabeth sont peut-être aussi ceux de Brigitte Reimann.

Le livre mérite aussi toute notre attention parce qu’il a été écrit par une des grandes écrivaines de l’Allemagne populaire et démocratique, de l’Allemagne communiste. Brigitte Reimann n’était pas une dissidente, mais une intellectuelle engagée, proche du parti socialiste unifié allemand (SED). En particulier, elle a fait partie de celles et ceux qui ont suivi la voix de Bitterfeld, initiée par le SED avec l’objectif de rapprocher l’art et la culture du monde ouvrier et donc de permettre une révolution culturelle socialiste. Dans ce cadre, Brigitte Reimann a travaillé de 1960 à 1968 dans une usine d’état, exactement comme l’héroïne d’Une fratrie, Elisabeth, une artiste peintre qui part travailler dans un Kombinat. Les doutes, les hésitations, les convictions d’Elisabeth sont peut-être aussi ceux de Brigitte Reimann.

Et puis, il faut lire Une fratrie parce qu’il a porte sur une période clé de l’après-guerre et de la naissance de la RDA : 1949. La RDA vient à peine de naître dans la zone d’occupation soviétique de l’Allemagne (d’ailleurs, elle est encore de façon péjorative la « zone ». Le pays est en construction, les lendemains ne chantent pas encore et il faut se retrousser les manches. Certains, beaucoup en réalité, ont des doutes et préfèrent partir vers l’autre partie du pays, les trois autres zones. C’est faisable. Il n’est pas encore interdit de quitter le pays, même si cela commence à devenir difficile. Partir ? Rester ? C’est de cela dont parle le roman.

Nous sommes dans une famille qui a vécu la période nazie, la deuxième guerre mondiale et qui découvre un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser le monde et d’envisager le futur. Konrad, le frère aîné de la fratrie, a décidé de partir. Ce pourquoi Elisabeth le déteste. Elle a a décidé de rester, et de prendre part à la révolution socialiste (comme on l’a dit, elle s’engage dans un Kombinat pour se rapprocher des ouvriers). Mais elle est encore plus ébranlée quand elle apprend que leur frère cadet, Uli, a lui aussi décidé de partir—« Je passe à l’Ouest », dit Uli, « je pars à Hambourg. Après-demain ». Comme il le dit à Elisabeth, dans un scène superbe de tension et d’émotion, « je suis groggy, j’en ai plein le dos… Je ne peux pas rester ici, j’étouffe, je me sens prisonnier derrière des barreaux d’imbécilité et de bureaucratie ». Elisabeth aussi est groggy. La nouvelle la prend de court. Son monde s’écroule. Uli est son frère préféré, adoré, duquel elle est très proche. Il ne peut pas, lui aussi, lui en particulier trahir. Elle rétorque, « Est-ce que tu as ce qu’on appelle une conviction ? » « Non » répond Ulrich. « Et c’est pour cela que je m’en vais ». Elisabeth fera tout pour retenir son frère (dont on ne sait d’ailleurs pas s’il partira).

Le roman raconte essentiellement ce moment de tension où Elisabeth essaie de convaincre Ulrich. Elle lui raconte qu’elle aussi a dû affronter cette imbécillité et cette bureaucratie que son frère ne supporte plus. Et pourtant, elle n’est pas partie. Elle a failli abandonner son emploi. Elle est restée. Elle a relevé la tête avec force. Sans renoncer à ses convictions, justement. Et elle a vaincu les imbéciles ! On ne peut pas partir au moindre souci personnel. Si Uli restait, ils pourraient aussi les vaincre.

Le roman de Brigitte Reimann est remarquable. Pas simplement parce qu’il rend admirablement compte des tensions entre les personnes, de la densité des relations humaines (à ce titre, c’est une œuvre littéraire d’une grande qualité). Mais aussi parce que Brigitte Reimann délivre un message politique fort. Alors qu’elle a une position institutionnelle reconnue, elle n’hésite pas à avouer en toute franchise que le régime peut-être (est) la proie d’incompétents arrogants mais aussi que la force des convictions (dans le monde meilleur qu’ils sont en train de construire) permet de surmonter cette faiblesse. Il existe, nous dit Brigitte Reimann, des gens assez honnêtes pour ne pas partir et des dirigeants assez intelligents pour comprendre qu’il faut chasser les imbéciles.

60 ans plus tard, le régime est-allemand s’est écroulé. Peut-être parce que les imbéciles arrogants ont triomphé. Peut-être parce que les gens honnêtes et convaincus ont lâchement quitté le navire. On n’aura jamais la réponse (même si on peut en avoir une petite idée).

![]()

Alain Marciano

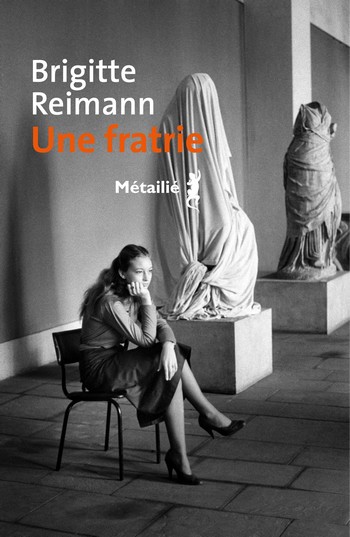

Une fratrie

Roman de Brigitte Reimann

Traduit de l’allemand par Françoise Toraille

Éditeur : Métailié

192 pages, 21 euros

Date de Parution : 14 février 2025