Comment vivre le deuil d’un amoureux qui, aux yeux de tous, était en couple avec une autre ? La chronique sensible d’une tragédie qui vient confronter un groupe d’étudiants à la mort de l’un des leurs et renvoyer à sa solitude sa petite amie de l’ombre. Une belle histoire tournée vers la lumière, servie par la singulière présence de Elin Hall.

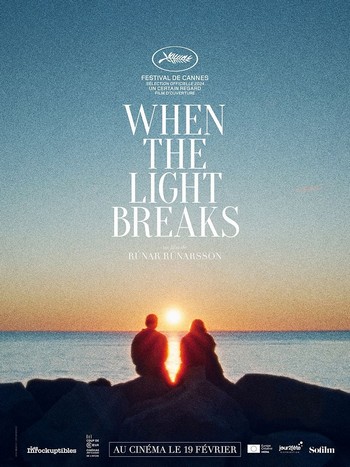

Toute l’ambiguïté du dernier film du réalisateur islandais Rúnar Rúnarsson est contenue dans le titre anglais sous lequel il est sorti en France. When the light breaks : à la fois le moment où la lumière se brise et celui où elle jaillit. La lumière brisée, c’est celle de la mort de l’être aimé. La lumière qui jaillit, c’est celle de la vie qui continue malgré tout. Il y a eu, encadrant le récit, des couchers de soleil, il y aura, plus tard, des aubes radieuses… De ce film, dédié à deux de ses amis disparus dans leur jeune âge, Rúnar Rúnarsson a fait, inscrite dans les paysages somptueux de l’Islande, la chronique sensible et singulière d’un deuil empêché.

Una et Diddi sont tous deux étudiants en art à Reykjavik. Una aime Diddi, Diddi aime Una. Mais Diddi a une petite amie officielle, Klara, avec qui il s’apprête à rompre pour pouvoir vivre au grand jour sa relation avec Una. Cruauté du destin : c’est en allant lui annoncer cette rupture qu’il trouvera la mort. Una se verra ainsi confrontée à un deuil impossible, indicible, obligée de feindre le chagrin d’une amie et non celui d’une amoureuse, réduite à voir les condoléances de leur bande de copains s’adresser à Klara. C’est sur la violence de cette solitude obligée que se concentre le film, multipliant les gros plans sur le visage d’Una qui s’astreint à une relative impassibilité, les yeux rougis de ses larmes ravalées. Mais également sur les sentiments mêlés qui sont les siens aussi bien devant les maladroites manifestations d’affection de son père que face aux gestes réconfortants de ses amis. À la fois seule et entourée. Le film met intelligemment en scène la dimension collective d’un deuil qui passe bien moins par les mots que par les corps: c’est dans les étreintes et la danse que le chagrin se partage, c’est dans l’alcool et les joints qu’il tente de se dissoudre.

Una et Diddi sont tous deux étudiants en art à Reykjavik. Una aime Diddi, Diddi aime Una. Mais Diddi a une petite amie officielle, Klara, avec qui il s’apprête à rompre pour pouvoir vivre au grand jour sa relation avec Una. Cruauté du destin : c’est en allant lui annoncer cette rupture qu’il trouvera la mort. Una se verra ainsi confrontée à un deuil impossible, indicible, obligée de feindre le chagrin d’une amie et non celui d’une amoureuse, réduite à voir les condoléances de leur bande de copains s’adresser à Klara. C’est sur la violence de cette solitude obligée que se concentre le film, multipliant les gros plans sur le visage d’Una qui s’astreint à une relative impassibilité, les yeux rougis de ses larmes ravalées. Mais également sur les sentiments mêlés qui sont les siens aussi bien devant les maladroites manifestations d’affection de son père que face aux gestes réconfortants de ses amis. À la fois seule et entourée. Le film met intelligemment en scène la dimension collective d’un deuil qui passe bien moins par les mots que par les corps: c’est dans les étreintes et la danse que le chagrin se partage, c’est dans l’alcool et les joints qu’il tente de se dissoudre.

De ce qui aurait pu n’être qu’un banal mélodrame englué dans le pathos, Rúnar Rúnarsson a su faire un film bien plus intéressant et original. Non sans faiblesses, certes : il use parfois d’une symbolique un peu lourde, cède volontiers à la facilité des gros plans, ou à celle, déchirante, de la musique de Johann Johannson posée sur les mots du « Odi et Amo » de Catulle. Des faiblesses qu’on lui pardonne, tant le film, par ailleurs, montre avec subtilité, et souvent par des silences éloquents, aussi bien les manifestations de l’amour et de l’amitié que les ravages du deuil. Tout est dit avec rien, ou plutôt avec des petits riens, avec cette brosse à dents jadis partagée, symbole d’un secret, qui de doux est devenu douloureux… Pourtant, cette histoire centrée sur la mort célèbre aussi la vie : elle raconte le pouvoir de l’amitié et montre comment une relation placée d’abord sous le signe de la rivalité et de la jalousie, peut donner naissance, dans une douleur commune, à une forme de sororité, par la magie d’un jeu en forme d’illusion d’optique où l’on apprend à s’envoler. Une sororité qui ira jusqu’à l’identification, reflets mêlés autour du fantôme de ce disparu doublement aimé, auquel on offre, est-il de plus bel hommage, une tendresse muette et partagée.

La force de When the light breaks repose en grande partie sur les épaules de sa protagoniste, Una, à qui Elín Hall prête sa silhouette androgyne, ses traits fins, sa peau diaphane et sa coupe à la garçonne. Vulnérable et forte à la fois, elle donne à son deuil empêché un visage singulier, plein de grâce et sans afféterie, dans le bonheur comme dans la douleur. Au milieu de ce groupe de jeunes gens brutalement arrachés à leur insouciance, confrontés pour la première fois à la mort de l’un des leurs, elle ouvre la voie à un apaisement où bien plus que par les mots, la vérité, s’exprime, non sans trouble, par les corps.

![]()

Anne Randon