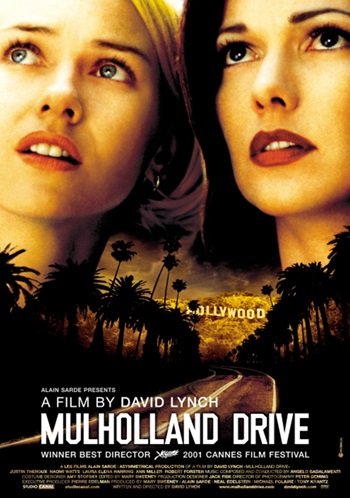

Parce qu’il s’agit possiblement du sommet de l’œuvre de David Lynch, parce qu’il est classé régulièrement comme le meilleur film du XXIème siècle, nous avons décidé chez Benzine que Mulholland Drive méritait un travail choral, que plusieurs voix seraient nécessaires pour lui rendre hommage…

“It’s no longer your film” (Sergent Pepper)

Mulholland Drive est un lieu emblématique d’Hollywood, une route passant par une colline du haut de laquelle on nous offre un surplomb sur la ville et ses artères lumineuses. L’une d’elle, saignée particulièrement intense, semble donner une direction obliques aux différents protagonistes qui l’observent. Mais ce surplomb n’omet jamais d’intégrer dans son champ la végétation qui l’encadre : la ville est derrière les branches de ces arbres dans lesquels va s’enfoncer la brune amnésique, qui, dans une autre réalité, en surgira pour venir chercher la blonde et lui proposer un « raccourci ». Voilà le programme : le glamour d’une ville observé depuis les méandres poisseux d’une conscience tourmentée et labyrinthique.

Lynch aborde de front le cinéma et se pose en mégalomane : les villas luxueuses, les castings, la ville magnifiée, il sait la filmer, tout comme il fait de splendides spots publicitaires pour des berlines de luxe. Le travail sur la lumière et les atmosphères est d’une grande richesse, les femmes sont sublimes, les rideaux plus épais que jamais.

Lynch aborde de front le cinéma et se pose en mégalomane : les villas luxueuses, les castings, la ville magnifiée, il sait la filmer, tout comme il fait de splendides spots publicitaires pour des berlines de luxe. Le travail sur la lumière et les atmosphères est d’une grande richesse, les femmes sont sublimes, les rideaux plus épais que jamais.

Dans ce fruit, le ver qui donne la saveur attendue par le spectateur encore marqué par Lost Highway quelques années plus tôt : un regard qui précède les personnages en quête de vérité, une caméra en légère plongée, formidable dans l’échange capital où le rêveur du Winkie’s raconte son pire cauchemar. Et ce son, toujours, vibration continue et par instant mélodieuse sous les interventions de Badalamenti.

Une des originalités de cet opus est son mélange des genres : le grotesque y est fréquent, comme la scène de ménage entre le cinéaste et sa femme infidèle, ou le meurtre à répétition du tueur ; l’étrangeté même, l’insolite ont leur part d’humour, notamment dans cette anthologique dégustation d’expresso.

Lynch cherche clairement à explorer les méandres du spectacle et de l’illusion, comme il l’affirme très (trop ?) clairement sur la scène du Silencio : tout n’est que du playback. Nous le savons, c’est brandi, et nous plongeons tout de même dans l’émotion du chant habité de Rebekah Del Rio…

Car le sujet est toujours le même : nous offrant un spectacle classieux, un érotisme torride et une enquête aux méandres fascinants, Lynch sait très bien qu’il caresse le spectateur dans le sens du poil. Là où Lost Highway montrait l’impossible quête de la femme par l’homme, Mulholland Drive est un film de femmes. Leur point de vue, leurs amours, leur sexualité… vues et fantasmée par un réalisateur, qui aura la lucidité, dans la série de ruptures du dernier quart du film, de les déconstruire en brisant savamment son récit.

S’il procède de l’énigme au même titre que Lost Highway, si l’on retrouve des éléments circulaires et bipolaires, Mulholland Drive est beaucoup plus compréhensible et décryptable, ce qui pourra en décevoir certains. Le rêve de la première partie a le mérite de jouer sur le trouble : trop long pour sembler en être un (comme la chanson semble trop longue pour sembler être en playback au Silencio), et surtout, adopté du point de vue de la créature fantasmée, et non de celui de la rêveuse. L’intérêt de la descente vers le réel est celui des mécanismes de l’imaginaire. Lynch y donne peut-être un aperçu, de son processus de création. Dans une première dynamique, le rêve permet la sublimation : l’actrice ratée devient une star, son amante une femme passive à sa merci, qu’elle façonne et qui lui doit tout. Un café low cost devient le meilleur expresso du monde et chaque personnage d’un dinner de seconde zone devient un archétype, une allégorie mythique. Mais dans ce monde fantasmé, on cauchemarde : les actrices sont des placements d’une maffia obscure, les monstres rodent au coin des impasses, et la quête, l’enquête, mène à un cadavre putréfié.

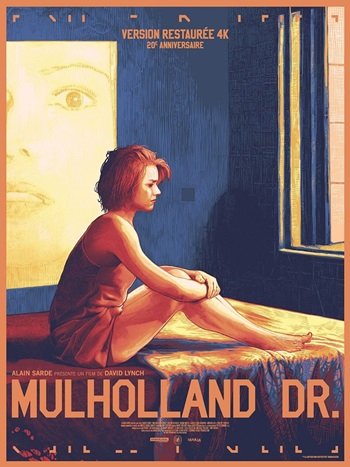

Car la deuxième dynamique est celle, inverse, de la descente. Le cinéaste nous propose, non pas l’envers du décor à travers une satire d’Hollywood (vision diablement réductrice de son film) mais un retour à la source de la psyché désemparée de la femme sans divertissement. Deux images : la masturbation frénétique et brutale, puis le corps putréfié, contrepoints d’un univers au glamour atemporel. Comme le pavillon auriculaire qui ouvre Blue Velvet, la déchirure organique d’Eraserhead, ou les effarantes errances de Laura Palmer dans Twins Peaks, Fire Walk With Me, Lynch pénètre les méandres d’une conscience qui, parce qu’elle est rongée par l’échec et la culpabilité, est capable de générer un monde retors et fascinant. Avec ce film, qui trouvera ses prolongements dans une version plus radicale car débarrassée du glamour dans Inland Empire, Lynch embarque le spectateur dans un spectacle qui renvoie aux origines de l’humanité : notre besoin du récit fondateur pour illustrer et musicaliser, dans un playback assumé, l’indicible de notre condition de misérables conscients.

Son film le plus emblématique (Ordell Robbie)

Mulholland Drive, c’est d’abord pour moi le souvenir d’avoir piqué un sprint pour ne pas être en retard à son avant-première organisée par Les Cahiers du Cinéma. Une fois arrivé à temps, le visionnage du film fut une expérience radicalement différente de celle du visonnage de Lost Highway. Regarder Lost Highway consistait autant à être ému / fasciné par ce qui était projeté qu’à essayer d’appréhender en temps réel les codes du « Lynchland » et la structure en boucle et symétrique du récit.

Avec Mulholland Drive, il n’y avait cette fois plus besoin de savoir comment s’orienter. La manière dont un pilote de série refusé avait été transformé en long métrage semblait évidente : un récit ouvert, à suivre, avait pris la structure du Lynch précédent. En sortie de séance, l’impression générale était celle d’avoir assisté à la naissance d’un classique. Un statut très vite acquis dans l’hexagone par le film à sa sortie en salles.

Avec Mulholland Drive, il n’y avait cette fois plus besoin de savoir comment s’orienter. La manière dont un pilote de série refusé avait été transformé en long métrage semblait évidente : un récit ouvert, à suivre, avait pris la structure du Lynch précédent. En sortie de séance, l’impression générale était celle d’avoir assisté à la naissance d’un classique. Un statut très vite acquis dans l’hexagone par le film à sa sortie en salles.

Sauf que cela représente aussi le moment où, malgré toute ma bonne volonté de cinéphile conscient que les gloires artistiques se font parfois sur un malentendu, ce que l’époque a fait d’une œuvre a pu pendant un temps parasiter ma perception de cette dernière. Mulholland Drive fut le moment de l’explosion de l’exégèse lynchienne. Celui où beaucoup ont voulu déchiffrer chaque détail du film tel un hiéroglyphe.

Or la force du film tient selon moi dans la manière d’utiliser des motifs, des éléments parlant directement à l’inconscient, de les faire revenir sous forme de variations. Une logique musicale parfaitement maîtrisée plutôt qu’une logique narrative classique. Une logique reflet du caractère étendu, tentaculaire, éclaté de la ville filmée : Los Angeles, ce lieu qui aura inspiré autant de narrations « autres » au cinéma. Ce que racontait le film de manière générale était évident et me suffisait : le pamphlet contre la dimension destructrice de l’usine à rêves hollywoodienne, comme un prolongement avant-gardiste du travail de Wilder (Boulevard du crépuscule, cité par le film) et Minnelli (Les Ensorcelés).

De plus, si je comprenais que le film ait été érigé en sommet lynchien, j’étais un peu agacé par son aura de Sueurs Froides de notre époque, de sommet absolu du cinéma du siècle débutant. Les revisionnages du Hitchcock sont encore pour moi l’occasion de voir des choses non repérées dans le cadre et une part de mystère demeure. A l’inverse, j’ai pu avoir le sentiment d’avoir « fait le tour » de Mulholland Drive après plusieurs visions.

Mais peut-être tout cela est-il lié aux changements induits par le développement du DVD survenu peu avant la sortie du film. Parce qu’il n‘y avait pas d’effet d’usure comme avec la VHS, le visionnage compulsif d’une œuvre aimée était encore plus encouragé. Et le risque était alors de faire encore plus vite « le tour du propriétaire ». Prise de conscience qui initia chez moi une forme de réconciliation avec le film. Initié par le choc Blue Velvet, mon rapport au cinéma de Lynch a suivi une route tortueuse. A l’image de celle qui donna son titre à son film le plus emblématique.

Llorando (Eric Debarnot)

Choisi en 2016 par la « critique mondiale » comme le meilleur film du XXIème siècle (au moins à cette date-là…), Mulholland Drive est fondé sur la plus pure croyance dans le Cinéma, tout en en magnifiant tous les artifices pour repousser une fois de plus les limites de « l’expérience » du spectateur. Typiquement, les premiers visionnages seront l’occasion de s’amuser à pénétrer les nombreux secrets de ce film hors du commun : on peut comprendre assez vite comment Lynch a procédé, à partir des ruines de son « pilot » rejeté par la télévision, pour construire un film-puzzle / monstre de Frankenstein, dont les éléments se correspondent sans tout à fait s’adapter, en utilisant la « logique du rêve », mais aussi sa géniale intuition d’artiste. Oui, n’en déplaise à ceux qui, incroyablement, rejettent le film pour sa complexité, il y a bien une logique, imparable même, derrière le travail de Lynch !

Mais une fois celle-ci découverte, le miracle est que la beauté sombre, vénéneuse de Mulholland Drive ne s’en trouve nullement diminuée : il y a en effet ici suffisamment de moments d’une intensité étouffante (au hasard, la première scène du coffee shop, absolument pivotale par rapport au récit), de grandes scènes comme suspendues au dessus de l’abîme de notre inconscient, et même de gags absurdes pour remplir trois ou quatre films plus économes. Oui, Mulholland Drive nous mène aux portes de l’un des plus intenses des plaisirs de cinéphile : ce pincement au cœur, entre angoisse et griserie, quand on mesure l’intensité de notre propre vertige au bord du gouffre…

Mais une fois celle-ci découverte, le miracle est que la beauté sombre, vénéneuse de Mulholland Drive ne s’en trouve nullement diminuée : il y a en effet ici suffisamment de moments d’une intensité étouffante (au hasard, la première scène du coffee shop, absolument pivotale par rapport au récit), de grandes scènes comme suspendues au dessus de l’abîme de notre inconscient, et même de gags absurdes pour remplir trois ou quatre films plus économes. Oui, Mulholland Drive nous mène aux portes de l’un des plus intenses des plaisirs de cinéphile : ce pincement au cœur, entre angoisse et griserie, quand on mesure l’intensité de notre propre vertige au bord du gouffre…

Soulignons pour finir que Lynch nous offre un voyage d’une rigueur parfaite dans la psyché féminine, et ce grâce à Naomi Watts et Laura Elena Harring, qui illuminent le film et nous laissent abasourdis de cette expérience à nulle autre pareille… En larmes. Crying. Llorando.

Dream a little dream of me (Michaël Pigé)

Vie rêvée d’un ange, idéal exalté dans le moelleux d’un songe, ou bien cauchemar sans limite d’une starlette de pacotille, vision noire et tourmentée du cinéma, Mulholland Drive est tout cela à la fois. David Lynch, en illusionniste génial, mélange les interprétations d’un voyage fabuleux vers des chimères toutes hollywoodiennes. Ce qui a été établit comme une dissension rêve/réalité peut objectivement se lire, à l’inverse, comme un conflit réalité/cauchemar. La première partie ne serait plus le désir inhibé et parfait d’une actrice ratée, mais plutôt la certitude d’un réel réinventé par la magie obsessionnelle d’une ville dévouée entièrement au septième art. La seconde partie se rapprocherait alors d’un mirage désespéré, d’une peur enfouie et tangible sur un possible devenir où tout se serait dématérialisé. La perceptibilité d’un rêve inaccessible (ou d’une réalité dissipée) se concentre dans cette clé bleue trouvée par les deux héroïnes, clé des songes dont on ne sait si son utilisation immédiate annule ou permet la construction d’une autre dimension.

Lynch ne statue jamais sur une exégèse archétypale : son réseau de signes, d’objets et de coïncidences est comme un palindrome sublime, et son film parle avant tout de cinéma, d’ambitions et d’un amour dévorant. Les aventures de Betty et Rita (ou de Diane et Camilla) sont comme des inventions réversibles, d’abord jeu de piste inquiétant puis gouffre syncopé d’une idylle en vrille révélant son poison. En parallèle de cette enquête allégorique (un accident de voiture, une femme amnésique, une mystérieuse clé bleue…), Lynch rend hommage à quelques icônes cinématographiques et livre une réflexion sur le mythe hollywoodien, de son influence délétère à son évolution en creux (apprentissage, simulacre, puis affliction et détresse).

Lynch ne statue jamais sur une exégèse archétypale : son réseau de signes, d’objets et de coïncidences est comme un palindrome sublime, et son film parle avant tout de cinéma, d’ambitions et d’un amour dévorant. Les aventures de Betty et Rita (ou de Diane et Camilla) sont comme des inventions réversibles, d’abord jeu de piste inquiétant puis gouffre syncopé d’une idylle en vrille révélant son poison. En parallèle de cette enquête allégorique (un accident de voiture, une femme amnésique, une mystérieuse clé bleue…), Lynch rend hommage à quelques icônes cinématographiques et livre une réflexion sur le mythe hollywoodien, de son influence délétère à son évolution en creux (apprentissage, simulacre, puis affliction et détresse).

Le film cultive un côté fable naïve et poème enfantin : il y a des sorcières, des monstres et des palais, et il y a Betty, Cendrillon des villes qui, à l’aube, se réveille sur les cendres d’un absolu impossible où tout a disparu, la princesse charmante, le succès, le strass et les paillettes. Lynch excelle ici dans son art du filmage : caméra sensuelle, cadre en apesanteur, images fantasmatiques, ambiances sonores grouillantes et mystérieuses. Le film est comme une impression transie, un fantôme qui reviendrait à la mémoire par lambeaux dorés. Il hante, il obnubile. Son envoûtement opère en boucle, à l’infini, par la création de climats raffinés et par l’incessante fluidité de leurs enchaînements.

![]()

Textes de nos rédacteurs compilés par Eric Debarnot